查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2025年8月29日至9月1日,欧洲心脏病学会年会(ESC 2025)在西班牙马德里盛大召开。中国医科大学附属第一医院孙英贤教授团队牵头的重大原创研究成果在“突破性临床科研专场(Late-Breaking Clinical Science)“重磅发布,《柳叶刀》杂志同步在线发表。

该研究系统整合了6项国际权威随机对照试验的原始个体数据,全面评估了强化降压在不同人群中的心血管获益及相关风险,首次以定量方式揭示强化降压策略的净临床获益。研究成果为全球高血压防治指南的证据升级与中国证据在国际循证医学中的引领作用提供了重要支撑。

强化降压的理念最初由2017年ACC/AHA高血压指南正式提出,最早的理论依据为SPRINT研究。近年随着多项具有国际影响力的大型RCT(如STEP、CRHCP、ESPRIT、BPROAD等)的陆续发表,强化降压理念迅速在全球高血压管理领域得到认可和采纳。2024年最新版的ESC和中国高血压指南,及加拿大、日本等权威指南均推荐130/80 mmHg为标准血压管理目标。

尽管循证证据不断累积,全球指南在推荐强化降压目标时,主要依据心血管事件的相对风险下降,而强化降压可能引发的不良风险,如低血压和肾损伤,却在证据层面被相对弱化,甚至部分关键RCT的结论也未能给出强化降压的“绝对净获益”数据。

值得注意的是,多项高质量RCT均证实强化降压(目标收缩压120 mmHg)能显著减少心血管事件发生。但2024年最新版ESC指南在推荐收缩压目标时,提出120~129 mmHg更为合理,理由包括试验条件下的血压读数普遍低于实际门诊水平,试验对象代表性有限,临床中盲目追求<120 mmHg易诱发低血压及相关不良事件。因此,无论是以120 mmHg还是130 mmHg为目标,强化降压的“真实世界”净临床获益尚未有定论。

此外,针对老年人、糖尿病等特殊亚组,目前证据多源自小样本亚组分析,偏倚风险较高。一些Meta分析尝试汇总多项试验以扩大样本量,但多数仅基于发表的汇总数据,而非原始个体层面数据(IPD),属于二次分析,影响了结果的权威性。更关键的是,针对这些特殊人群,只有将获益和风险(不良事件)结合评估,才能为临床实践提供真正可执行的决策依据。当前的证据空白显示,尚需高质量、可量化的实际数据为强化降压提供依据。

在此背景下,本研究为全球首次基于六项关键RCT的个体患者数据,系统评估强化降压在不同人群、不同目标下对心血管及肾脏结局的获益-风险谱,填补了国际高血压指南证据体系的重要空白。研究不仅分析了传统心血管终点,也将肾功能等临床争议终点纳入净获益评价框架,为世界各地高血压管理提供了最权威的循证参考。

本研究采用了事后汇总的IPD分析,涵盖了6项国际公认的大型高质量随机对照试验(ACCORD BP、SPRINT、ESPRIT、BPROAD、STEP和CRHCP)。这些试验的遴选完全基于一个多中心合作框架(Blood Pressure Reduction Union-Landmark Evidence),并辅以有针对性的文献检索,严格依据以下五项预设标准筛选:

(1)研究需直接比较强化收缩压目标(<120 mmHg或<130 mmHg)与标准降压治疗;

(2)需报告包括心肌梗死、卒中、心力衰竭及心血管死亡的复合主要心血管终点;

(3)纳入人数必须大于2000例;

(4)所有与治疗相关的不良事件需标准化报告;

(5)研究原始个体层面数据必须可获取。

为确保文献检索全面性,团队还在PubMed数据库中系统检索了自建库起至2025年6月15日发表的所有相关文献,不限语言,使用的检索词涵盖心血管结局、高血压、强化降压以及随机对照试验等关键词。所有纳入研究的筛选和数据提取均由十名研究者分为五组,采取两两独立的模式完成,遇到分歧时通过集体讨论或第三方裁定予以解决。

在试验方案方面,六项RCT中所有入组患者均根据具体试验设计,被随机分配到强化降压组(目标收缩压<120 mmHg或<130 mmHg)或标准降压组(目标收缩压<140 mmHg,或老年人为<150 mmHg,或按常规门诊管理)。

主要获益终点为心肌梗死、卒中、心力衰竭和心血管死亡的复合终点。主要危害终点则聚焦于与治疗相关的不良事件(如低血压和晕厥)及肾脏相关事件。统计分析全程遵循意向性治疗原则,并采用贝叶斯分层模型,最大程度模拟实际临床应用环境。

本研究初始纳入80676名参与者,经过数据整理,最终有80220名患者进入正式分析(强化降压组40503人,标准降压组39717人)。

参与者中位年龄为64.0岁,其中男性39043(48.7%),女性41177人(51.3%),种族分布以亚洲人(66290人,82.6%)和白人(8097人,10.1%)为主。

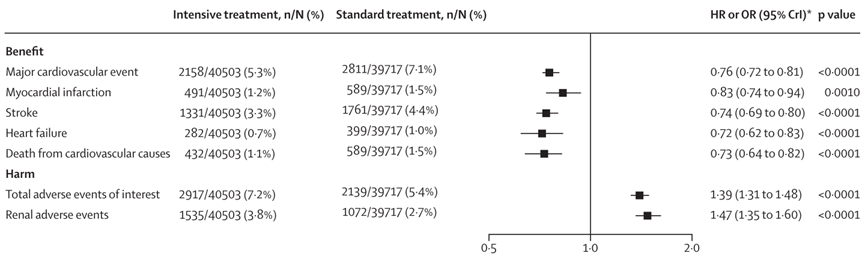

在中位随访3.2年期间,心血管疾病复合终点事件发生情况:

强化降压组中2158人(5.3%);

标准降压组为2811人(7.1%);

风险比(HR)为0.76(95%CI:0.72~0.81,P<0.0001)。

与标准组相比,强化降压组在心血管疾病方面的绝对风险降低了1.73%(95%CrI:1.65~1.81),意味着每治疗58例患者可防止1例心血管事件(NNT=58)。

但与此同时,强化降压组出现如低血压、晕厥等不良事件的绝对风险增加了1.82%(95%CrI:1.63~2.01),即每治疗55例患者便会多出1例相关不良事件(NNH=55)。

总体而言,强化降压的获益-风险比(即净获益)为1.14(95%CrI:1.03~1.25),即患者整体从中获益大于风险。即便在将肾脏不良事件(如肾功能恶化)纳入加权分析后,强化降压的净获益仍保持正值(1.13,CrI:1.01~1.24),这意味着即使考虑肾脏风险,强化降压方案在大多数患者中依然是有益的。

图1 强化血压控制与标准血压控制在获益—风险结局上的治疗效应合并估算值

图2 强化血压控制与标准血压控制的净获益分析对比

在降低心血管事件与增加不良事件(包括肾脏事件)之间的权衡中,强化降压相较于标准降压整体呈现出净临床获益

本研究代表了强化降压领域迄今最具权威性的循证证据,为国际高血压管理指南的优化提供了决定性参考。该成果受到《柳叶刀》编辑部的高度重视,并与2025年ESC年会最新突破专场同步重磅发布,同时配发同期述评。述评特邀2024年欧洲高血压管理指南联合主席John W. McEvoy教授撰写。

McEvoy教授首先赞扬该研究方法的创新及强化降压净获益对未来全球高血压降压治疗的指导价值。在此基础上,McEvoy教授直击高血压领域最核心概念essential hypertension(原发性高血压,也称为代偿性高血压,占高血压总人数的85%)。他指出,“原发性高血压(essential hypertension)可能是医学中最具危险性的概念。自19世纪末以来,该概念被提出,认为血压升高是一种在动脉血管病变情况下维持组织灌注的代偿性生理反应。由于动脉血管病变(如动脉粥样硬化和动脉僵硬)十分常见,因此推论出原发性高血压必然同样普遍存在;并且降压,尤其是将血压降至传统目标以下,如果打破了这种假定的代偿机制,可能会有害。然而,多方面的证据已经证明,这一理念存在根本性的错误。”他进一步强调,“本研究是迄今为止唯一具备充分全面统计效能的当代强化降压大型试验证据,使高血压领域迎来了关键拐点。基于该研究提供的清晰而一致的证据,临床实践已无理由继续‘容忍’高血压,传统的essential hypertension(代偿性高血压)概念应被摒弃并载入史册。高血压如今应被视为‘可选的(optional)’而非‘必然或代偿的(essential)’。因此,应在所有患高血压的成年人中尝试早期且强化的降压治疗。”

本研究由中国医科大学孙英贤教授团队牵头,联合上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京安贞医院、中国医学科学院阜外医院共同完成,研究基于BPRULE协作联盟(the Blood Pressure Reduction Union-Landmark Evidence,强化降压临床研究联盟)(主席为宁光院士)。中国医科大学附属第一医院孙英贤教授、中国医学科学院阜外医院李静教授、北京安贞医院蔡军教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院王卫庆教授和毕宇芳教授为本研究的共同通讯作者,中国医科大学附属第一医院郭潇繁教授、孙国哲教授、周诗语博士以及上海交通大学医学院附属瑞金医院的徐瑜研究员、北京安贞医院的宋绮蕊博士和中国医学科学院阜外医院的李艳博士为本研究的共同第一作者。

整理自心在线、柳叶刀、中国医大一院

查看更多