查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

卒中领域的全球盛会——国际卒中大会(International Stroke Conference 2024,ISC 2024)于当地时间2月7日~9日在美国凤凰城举行。首都医科大学宣武医院共有12项研究成功入选,其中神内方向4项、神外方向8项。基于此,中国医学论坛报壹生特别策划【ISC 2024 宣武研究展播】专题,带大家领略中国智慧的魅力。

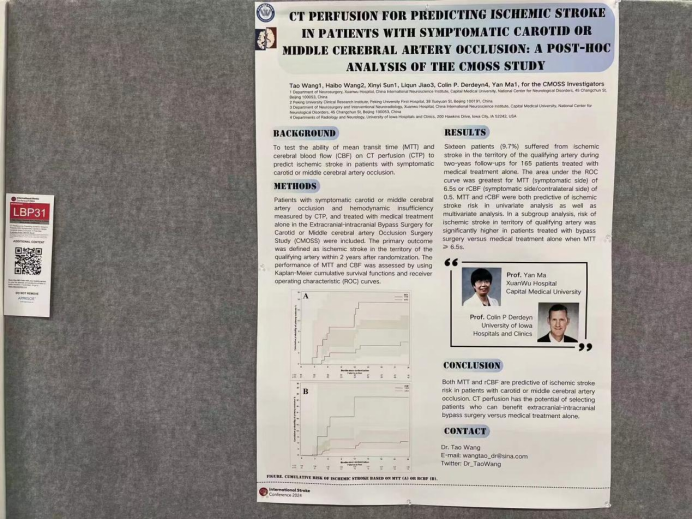

2024年2月,首都医科大学宣武医院马妍教授团队在国际卒中大会(International Stroke Conference 2024, ISC 2024)上发布了题为"CT Perfusion for Predicting Ischemic Stroke in Patients with Symptomatic Carotid or Middle Cerebral Artery Occlusion: A Post-hoc Analysis of the CMOSS Study"的壁报,发现脑CT灌注扫描(CTP)检查中的两项指标与颅内大动脉闭塞患者的缺血性脑卒中风险相关,并利用该两项指标进行了界值分析,进一步细化了有较大可能从颅内外血管搭桥手术获益的人群,从而降低患者手术风险。

图 ISC 2024现场壁报

研究概览

01

研究背景

颅内外血管搭桥手术最先在1967年被应用于大脑中动脉闭塞合并马凡综合征的患者,通常以颞浅动脉为供血动脉,大脑中动脉为受血动脉。尽管这类手术方式能够明确改善血流状况,并随后被广泛应用,但在国外几项大型随机对照试验中,该手术治疗并未在预防缺血性脑卒中方面显现出相对药物治疗的优越性。如何明确能从搭桥手术获益的目标人群,如何落实其安全性和有效性,成为脑血管外科医生们的难题。

02

研究设计

马妍教授团队在这项CMOSS试验事后分析的研究中发现,仅接受药物治疗的患者在2年随访期内缺血性脑卒中的发生率为9.7%。分析患者在接受治疗前的CTP检查指标,平均通过时间(MTT)以及脑血流量患侧/对侧比值(rCBF)存在两个显著的临界点。进一步分析发现,当MTT延长或者rCBF减小超过临界点时,接受搭桥手术的患者在责任动脉区域发生缺血性脑卒中的风险明显高于单独药物治疗,这些患者的血流动力学障碍更加严重。

同时,在单因素分析和多因素分析中,MTT和rCBF均展现出预测缺血性脑卒中风险的优越性能。这意味着面对像颅内颈动脉或大脑中动脉闭塞的患者,CTP检查可提供血流动力学障碍证据,并对患者的病情做出更准确的判断。

03

研究结论

而患者通过这项简单、无创的影像学检查,也能更清晰地了解到自己在血流动力学方面是否适合进行血管搭桥手术。相较于其他血管内诊疗措施,CTP检查只需静脉快速注射造影剂的同时,用CT对脑部进行连续多次扫描,即可反应脑组织内血液灌注量的变化。

这是继2023年CMOSS试验在JAMA发布后中国团队在颅内外血管搭桥手术上的又一次深入探索,首次针对中国人群提出了精准无创的影像学定量标准,为脑血管搭桥手术人群的筛选提供了全新的血流动力学证据,为进一步明确颅内大动脉闭塞患者的手术安全性和有效性提供了有力的数据支持。

主要研究者介绍

主任医师,副教授,硕士生导师,Yasargil显微外科训练中心主任。毕业于中国协和医科大学,在苏长保教授指导下获得神经外科博士学位。主要从事缺血性脑血管病的诊断与治疗工作,尤其在脑动脉血管狭窄、闭塞性病变的搭桥手术和复合手术方面具有非常丰富的经验。作为主要研究者主持国家十二五科技支撑计划和北京市科委等课题,参与“十三五”科技部重点研发计划,第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇,主编著作1部,主译2部,国家专利4项。

临床医学博士,主治医师,副研究员,2017年毕业于北京协和医学院(清华大学医学部)临床医学八年制,北京市科技新星,中国科协战略发展部科技智库青年人才。致力于颅内动脉狭窄、颈动脉狭窄和烟雾病等缺血性脑血管病的外科、介入及复合手术的诊疗。迄今以第一/通讯作者在JAMA、Stroke、Ageing Research Review, Aging and Disease、SVN、JNIS、Cochrane Reviews等期刊上发表SCI论文30余篇,参编书籍2部,获得专利授权8项。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金等8项课题,参与“十三五”国家重点研发计划、北京市科委、扬帆计划等课题。《中国脑血管病杂志》青年编委。中国医药教育协会脑卒中血运重建专业委员会常务委员兼副秘书长,北京神经科学学会神经介入专业委员会委员。中国志愿医生。

END

首都医科大学宣武医院供稿

查看更多