查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:清华大学附属北京清华长庚医院心血管内科 郑雅璇 薛亚军 张萍

2024年欧洲心脏病学会(ESC)年会于英国伦敦举行,本届ESC年会通过500多场次的讲座、4500多场次的演讲以及上千篇摘要和壁报向全球展示最新的心血管领域科学进展与创新技术。

此次大会上,来自美国加州大学重症医学科麻醉和围手术期护理学系的首席研究员Matthieu LEGRAND教授公布了"停止或继续"随机临床研究(STOP-or-NOT研究)的结果,探讨了重大非心脏手术前是否继续应用肾素-血管紧张素系统抑制剂(RASI)的科学问题。该研究结果同期在线发表在《美国医学会杂志》(JAMA),中国医学论坛报社特邀北京清华长庚医院张萍教授、薛亚军主任团队进行解读。

研究背景

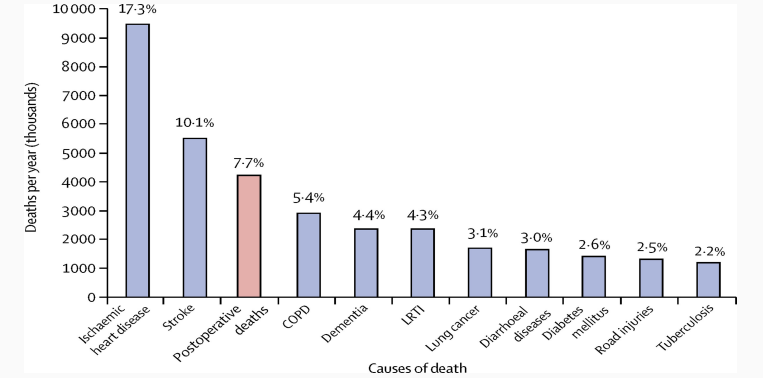

全球每年进行3亿多例非心脏手术,是全球人口的第三大死亡原因。许多接受外科手术的患者常常合并有高血压病、糖尿病、心力衰竭的病史。超过50%的患者长期接受肾素-血管紧张素系统抑制剂(RASI,即血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂)治疗,术前继续或停用RASI可能对预后有影响。但最佳策略尚不清楚。证据的缺乏导致了指南的相互矛盾,几乎没有相关随机临床试验的证据。

2014年欧洲心脏病学会和欧洲高血压学会的高血压指南指出,高血压患者术前应考虑不接受RASI治疗。同年,美国心脏病学会/美国心脏协会发布指南,指出RASI围手术期的延续是合理的。2022年欧洲心脏病学会的最新指南,指出高血压患者暂停RASI治疗被视为可预防术中低血压,心力衰竭患者继续RASI治疗也可接受,但是缺乏临床证据。

STOP-or-NOT研究是一项比较术前是否继续RASI治疗对重大非心脏手术后全因死亡率和术后并发症的随机、多中心、开放标签临床试验。研究目的是为重大手术前RASI药物应用策略提供临床证据。

研究设计

该项研究是研究者发起的、多中心、开放标签、随机临床试验,在法国40家医院进行。研究对象为18岁及以上计划进行选择性重大非心脏手术治疗的患者,并在术前至少3个月接受ACEI/ARB治疗。重大手术被定义为从手术切开到皮肤里且预计持续时间超过2小时,术后预计住院时间至少超过3天。

主要终点

全因死亡率和主要术后并发症的综合结果,包括术后主要心血管事件(急性心肌梗死、动脉或静脉血栓形成、中风、急性肺水肿、心源性休克、急性重度高血压,需要治疗干预的新发心律失常)、败血症或感染性休克、呼吸系统并发症、计划外重症监护病房(ICU)入院或再入院、急性肾损伤、高钾血症、术后28天需要再次手术干预等。

次要终点

术中低血压、全因死亡率、AKI发作、术后器官衰竭、术后28天住院和ICU住院时间。

研究结果

研究共纳入2222例患者,患者按1:1的比例随机分为术前RASI继续组(1107例)和术前RASI停用组(1115例)。

基本资料

两组患者的基线特征具有可比性。2222例患者的平均年龄为67岁,男性占比65%。98%患者正在接受高血压治疗,9%患有慢性肾病,8%患有糖尿病,6%患有心力衰竭。46%患者接受ACEI治疗,54%患者接受ARB治疗。

主要和次要终点

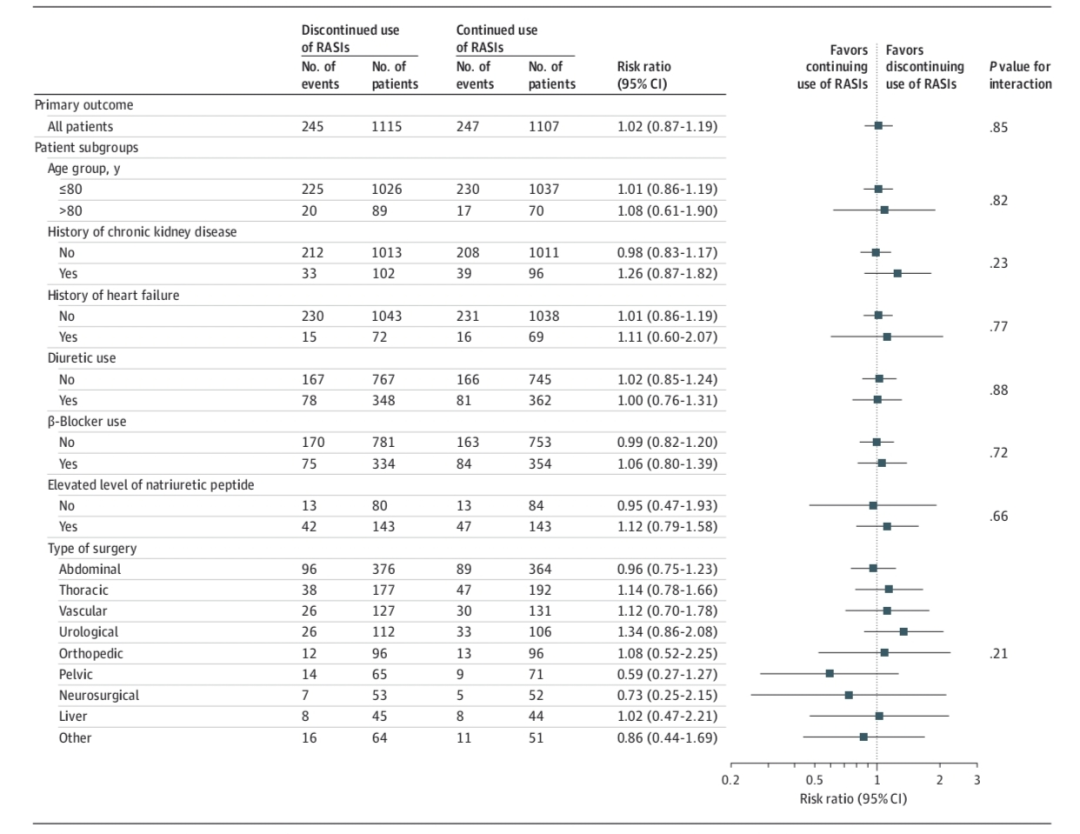

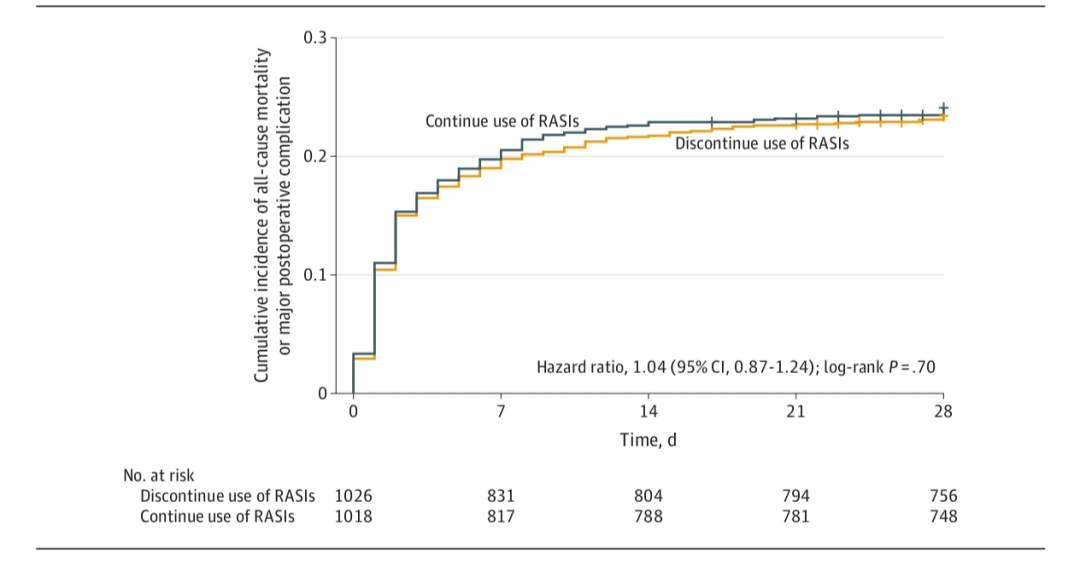

在RASI停用组,术后全因死亡率和主要术后并发症发生率为22%(245/1115),而在RASI继续组也为22%(247/1107),两组差异不具有统计学显著性(P=0.85)。

两组全因死亡率和主要术后并发症的结果在按方案分析和按治疗分析中基本相同。

RASI停用组中41%的患者发生手术期间低血压,RASI继续组54%的患者发生术中低血压(RR:1.31,95%CI:1.19~1.44)。

根据敏感性分析,实际手术时间超过2小时的RASI停用组患者,27%的人在术后28天内发生并发症,RASI继续组为28%。术后并发症的发生风险不受RASI类型或术前硬膜外镇痛类型的影响。

研究结论

重大非心脏手术患者在术前是否应用RASI在全因死亡率和主要术后并发症的结果基本相同。两种策略(继续和停用)都是安全可接受的。如果考虑到术中低血压的潜在风险增加,则可以考虑RASI停药策略。总之,应该根据患者的个体因素、手术具体情况或者患者偏好决定术前RASI管理。

研究局限

1. 无法实现患者应用RASI策略(继续或停用)的双盲法设计,因此麻醉医师也知道RASI策略选择。

2. 虽然该试验有实用性,但在检测主要结果的少见部分的差异方面,可能存在能力不足。

3. 研究纳入的慢性心力衰竭患者数量有限。

4. 该试验是在一个国家(法国)进行的,因此结果可能无法大范围推广。

郑雅璇

清华大学2023级临床医学硕士研究生、北京清华长庚医院心血管内科住院医师、中共党员

科研重点在冠状动脉微循环机制研究、PCI术后微循环功能和左心室重构的影响因素、探索新型的干预方法,如心脏康复训练、基因治疗等

曾参与SPF级实验"脂联素干预对高脂饮食诱导的肥胖大鼠心肌组织结构影响"

北京清华长庚医院心血管内科副主任,主任医师,清华大学副教授,博士生导师

特长:冠心病、结构性心脏病及高血压的介入治疗,心律失常、心力衰竭及高脂血症的诊断与治疗

科研方向及成果:科研重点在冠状动脉微循环机制研究、危重症心血管疾病智慧健康服务体系建设及心脏瓣膜病智能诊疗辅助系统研发等,以第1作者及通讯作者发表SCI论文20余篇,先后承担国家科技支撑计划课题、北京市自然科学基金、清华大学国家重点实验室开放课题、清华大学-丰田联合研究院跨学科专项课题、北京市属医院科研培育计划等项目,北京市卫生健康委高层次公共卫生技术骨干人才,北京市自然科学基金评审专家,美国Mayo Clinic医学中心及Cedars sinai医学中心访问学者,曾获得清华大学优秀博士论文奖,中华医学会心血管病学分会第二届“临床技术创新奖”,华夏医学科技进步奖,国家级发明专利5项,美国发明专利1项

主要学术职务

担任中华医学会心血管病学分会信息化学组委员及秘书,中国老年保健医学研究会数智健康分会秘书长,北京医学会心血管病学分会第十届委员会冠心病专业组副组长,北京市昌平区心血管介入质量控制和改进中心副主任委员,白求恩精神研究会介入医学分会第一届理事会常务理事,中国老年医学学会数字诊疗分会常务委员,AACNAP、AVVC、EACVI、HFA等国际心血管学术委员会会员等。担任《Cardiovascular Innovations and Applications》、《The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery》《Current Cardiology Reviews》等杂志编委和审稿人

北京清华长庚医院副院长,清华大学精准医学研究院及智慧医疗研究院常务副院长,心血管中心主任,清华大学长聘教授、博士生导师

主要学术方向:心脏性猝死高危人群预警体系的建立及防治,遗传性心律失常及心肌病分子遗传学及临床管理、疑难危重症心血管病诊治、心房颤动发生发展机制、冠状动脉微循环功能障碍研究、心肌损伤细胞生物学治疗、心血管疾病人工智能诊治(心血管疾病数据库、疾病图谱绘制、风险预测、数字治疗)、心血管介入机器人研发等

主要学术职务

中国老年保健医学研究会数智健康委员会主任委员、中华医学会心血管病分会委员兼信息学组组长、中国医师协会心力衰竭工作委员会副主任委员,中国生物工程学会心律学分会副主任委员、中国医院协会医学人工智能专业委员会副主任委员,峡两岸医药卫生交流协会心血管专业委员会副主任委员,中国医师协会全科医师心血管能力提升委员会常委兼秘书长,北京医学会心血管病分会副主任委员,北京市心血管疾病质量控制与改进中心委员兼无创学组组长,昌平区心血管疾病质量控制与改进中心主任,高等教育出版社《内科学》第二版副主编,《Circulation: Heart Failure 》(中文版)副主编,《 ESC cardiovascular 》(中文版)副主编,《中华心血管病杂志》、《中华心律失常杂志》、《中国起搏与电生理杂志》、《中华心力衰竭与心肌病杂志(电子版)》、《中华老年多器官杂志》、《临床心电学杂志》编委

承担国家自然科学基金、国家重点研发计划、十二五科技支撑项目、973子课题等基金资助。

获中华医学科技三等奖,华夏医学二等奖,教育部自然科学二等奖,北京市科技进步二等奖,中国起搏杰出贡献奖,白求恩式好医生,人民好医生,中国心脏起搏杰出贡献奖,21世纪中国心电贡献奖,首都最美巾帼奋斗者,享受国务院政府特殊津贴

查看更多