查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

3月1日,由中国科学院心理研究所调查并编写、社会科学文献出版社出版的“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告(2020)》在京发布。

该报告显示,更多国人感到他人和自己的心理健康状况变好,对于未来五年自己和他人的心理健康状况的预期也更加积极;然而,分报告显示有27.7%的医务工作者可能存在抑郁倾向。

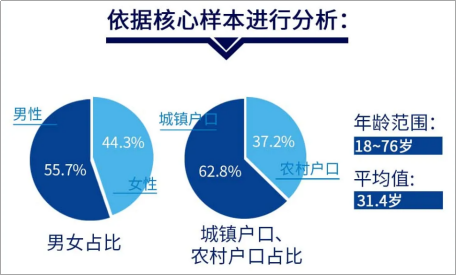

此次调研采集了安徽、甘肃、广东、河北、河南、湖北、江苏、辽宁、山东、上海、四川、浙江12省市的64622份样本,从中抽取了5098个核心样本,涵盖18-76岁的不同性别、不同户口、不同学历、不同职业、不同收入的各类人群;并通过分报告和专题报告关注了科学家、医生、青少年、产业工人、大学生、留守儿童等群体的心理健康状况。

调查显示,与一年前相比,认为周围的人的心理健康状况变好了、没什么变化、变差了的比例分别为27.2%、49.9%、22.8%;在评估自身心理健康状况变化时,认为变好了、没什么变化、变差了的比例分别为44.8%、30.5%、24.6%。

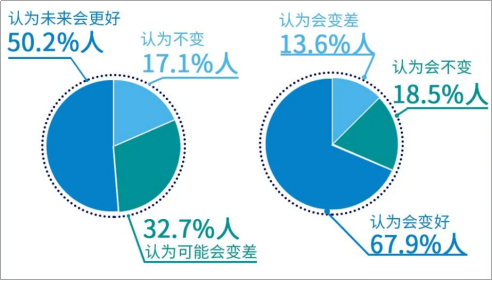

未来五年预期方面,人们普遍表现出乐观倾向:在评估预测周围的人未来五年心理健康状况变化时,认为未来会更好、不变、可能会变差的比例分别为50.2%、17.1%、32.7%;在评估自身未来五年心理健康状况的变化时更加积极,认为未来会变好、不变、会变差的比例分别为67.9%、18.5%、13.6%。

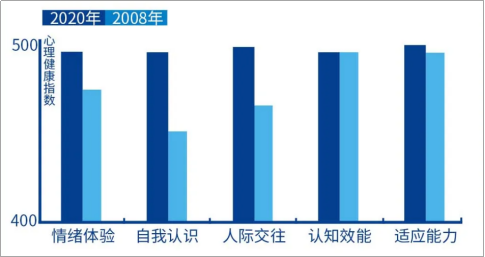

2019年发布的第一版“心理健康蓝皮书”主要应用的是2008年心理健康情况调查的数据。与之相比发现,2020年报告的国民心理健康特征有一定变化,其中认知效能与2008年基本持平,但在情绪体验、自我认知、人际交往、适应能力等维度指数均高于2008年。

中国科学院心理研究所教授、中国科学院心理研究所国民心理健康评估发展中心主任陈祉妍进一步介绍了不同人群的心理健康状况。

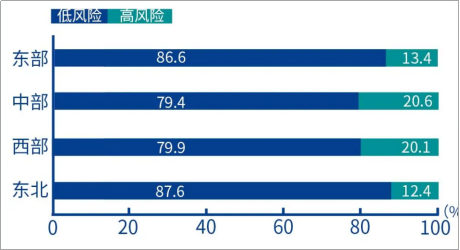

从地区看,心理健康的地区差异非常明显,东部地区心理健康水平更高。以流调中心抑郁量表(简版)的调查结果为例,东部地区和东北地区的抑郁水平显著低于中部和西部地区,抑郁高风险的检出率显著低于中部和西部地区。

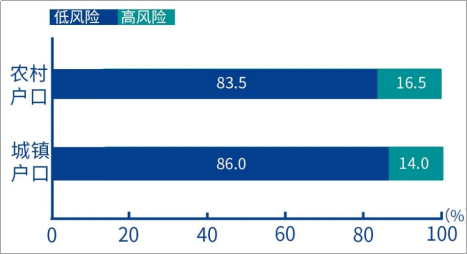

从户口看,农村户口人群与城镇户口人群之前存在心理健康水平差异,农村户口人群中抑郁高风险的检出率略高于城镇户口人群。

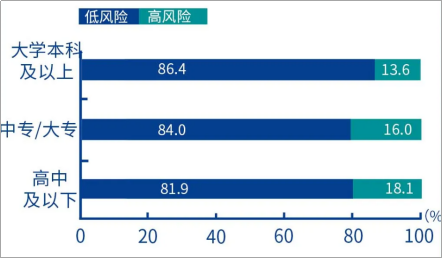

从学历看,学历越高,心理健康水平越高,特别是大学本科及以上学历人群的心理健康水平显著高于更低学历人群。

从收入看,心理健康水平的差异主要表现为月收入2000元以下人群的心理健康水平显著低于其他人群,但并未发现月收入水平中等与较高人群之间存在显著差异。陈祉妍说:“这显示收入与心理健康水平之间并非线性关系,过低收入不利于心理健康,但在中等收入以上,收入的升高对心理健康水平并没有明显改善。”

从职业群体看,不同职业群体之间的心理健康状况存在显著差异。以抑郁为例,抑郁水平最高的是无业/失业/退休人员,其次是学生群体,主体是大学生,再次是服务业人员、个体经营者和公司职员,抑郁得分最低的是专业技术人员。

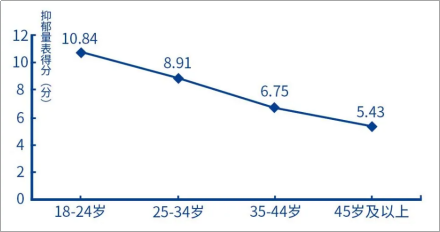

从性别与年龄看,男性和女性之间的差别比较微小,但年龄差异非常显著。研究将调查对象分为18-24岁、25-34岁、35-44岁和45岁以上四个年龄段,调查发现,抑郁和焦虑水平有随年龄增大而降低的趋势。陈祉妍指出:“18-34岁的青年的焦虑平均水平高于成人期的其他年龄段。这提示我们,青年期的心理健康问题较为多发,需要重视青年心理健康问题的预防与干预。”

分报告《2020年医务工作者心理健康状况调查报告》对我国2466名医务工作者进行了调查,调查对象包括医生、护士、医技人员和管理人员。

调查发现,有27.7%的医务工作者可能存在抑郁倾向,在不同岗位上的医务工作者存在较高抑郁风险的比例为5.1%到12.8%不等。其中,医生是风险比例最高的群体,其次是护士群体,其抑郁高风险比例为9.0%。

参加本次调查的男性医务工作者的抑郁水平高于女性医务工作者;在各年龄段中,以30~45岁的医务工作者的抑郁水平最高。

医务工作者的焦虑水平同样为医生为最高、护士次之,但各类岗位之间的差异小于抑郁水平上的差异。

医务工作者的工作倦怠情况呈现与抑郁相似的特征:男性高于女性、各岗位类型中医生最高、各年龄段中以30~45 岁最高。但在护士群体中女性护士的工作倦怠高于男性护士。医务工作者的心理健康意识较强,但心理健康知识和技能尚有待提高。

报告建议加强医务工作者心理健康服务体系建设,注重提升医务工作者的心理健康素养,加强对医护人员的职业保护,减少职业伤害及其对心理健康的负面影响。

每日医线综合自:中国新闻网、光明网-《光明日报》、公众号“啊哈psychology”

查看更多