查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

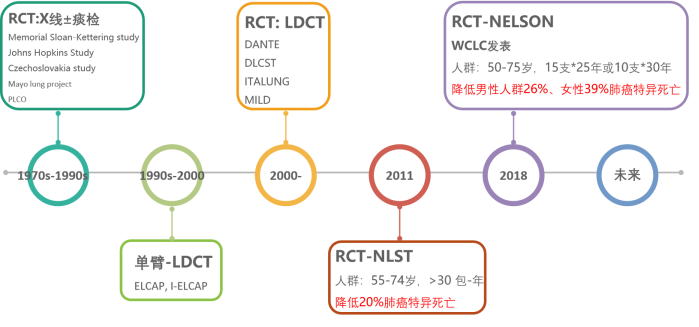

2011年发表在《新英格兰医学杂志》(N Engl J Med)的美国国家肺癌筛查研究(NLST)构成了现在国际上几乎所有肺癌筛查指南的依据——对于年龄55岁以上、吸烟史>30包/年的高危者,建议进行低剂量CT肺癌筛查。来自欧洲的NELSON研究结果进一步明确:肺癌筛查可以降低肺癌相关死亡率(图1)。

图1

在2019年世界肺癌大会(WCLC)上,筛查研究进一步得到高度重视,7项大会主要发言中,3项均关于肺癌早筛。

(1)ILST研究将肺癌筛查的美国预防服务工作组(USPSTF)标准和前列腺、肺癌、结直肠和卵巢癌筛查的2012修正标准(PLCOm2012)进行了前瞻性对比。前者是传统筛查标准,仅考虑了吸烟史和年龄特征;而后者则是整体评分标准,综合了体表指数、民族、教育水平、家族史等多项因素。结果显示,PLCOm2012标准较USPSTF标准的敏感性高18.2%,阳性预测值也更高(2.69%对2.12%)。

(2)苏格兰地区的肺癌早筛研究(ECLS)对干预组进行特异性生物标志物(7个抗原)的血液检查,阳性者再进行影像学检查,与英国标准的临床实践进行对比显示,随访2年后,干预组较对照组的晚期患者更少,且肺癌死亡相关人数也减少了36%。

(3)BioMILD研究则通过另一项生物标志物——MicroRNA来进行高危筛查。研究者将MicroRNA和CT检测结果进行综合评价。双阳性、单阳性和双阴性的三组人群采用不同的随访方法。结果显示,双阳性人群肺癌发生和死亡风险远高于另两组。研究者认为,先通过血液MicroRNA检查可以减少不必要的CT筛查次数。

综上所述,肺癌早筛的意义已普遍得到认可。当前研究的整体思路,不在于继续探索早筛的价值,而是在于优化早筛的方式。采用更精准的筛查标准、遴选更高患癌风险的人群、制定更个体化的筛查模式、开展适合各国现状的真实世界筛查研究,将是未来肺癌早筛的主流方向。

作者 | 陈克终(北京大学人民医院)

查看更多