查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:复旦大学附属华山医院神经内科血管组 刘心雨

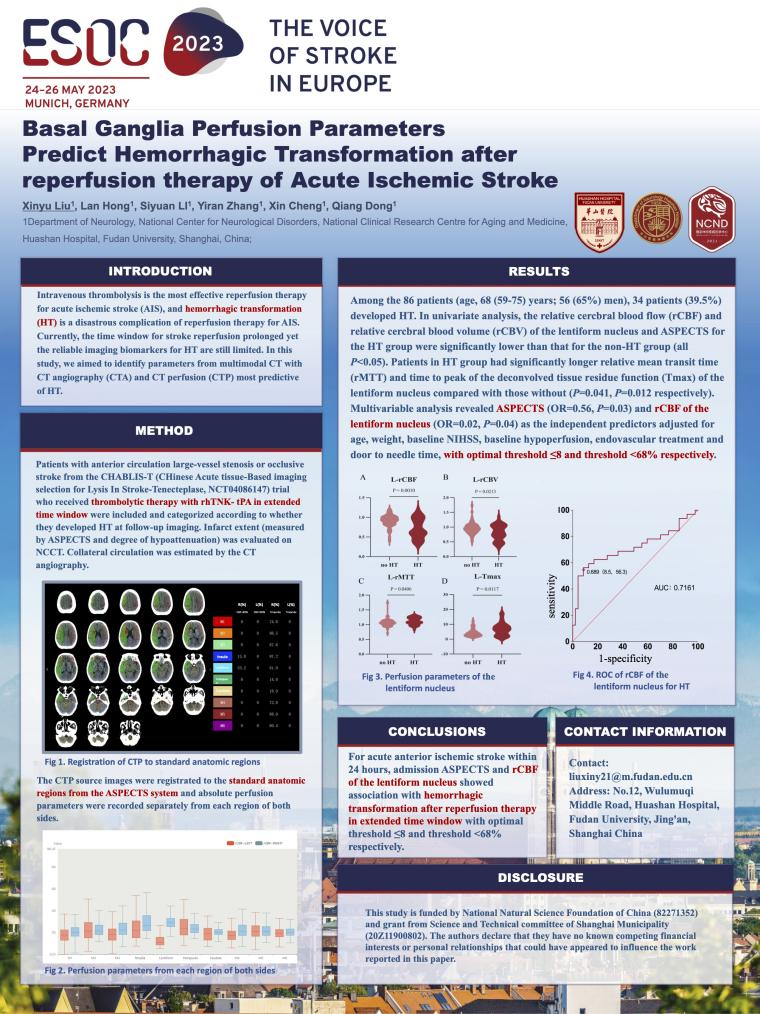

静脉溶栓是急性缺血性卒中(Acute Ischemic Stroke,AIS)的有效再灌注治疗方法,而出血转化(Hemorrhagic Transformation,HT)是急性缺血性卒中再灌注治疗的主要并发症,严重影响患者预后。同时,随着近年来多模式影像技术的发展,再灌注治疗的时间窗不断延长[1, 2],窗外患者异质性较大,出血风险不一,且目前尚缺乏能够有效预测超窗再灌注治疗后出血转化的指标。因此,本研究旨在利用基线多模式影像参数探究急性缺血性卒中患者超窗溶栓治疗后发生出血转化的相关危险因素。研究结果以Poster的形式在此次ESOC上进行展示。

研究依托于华山牵头的多模式影像指导下扩大时间窗溶栓的安全性及有效性研究(CHinese Acute tissue-Based imaging selection for Lysis In Stroke-Tenecteplase, CHABLIS- T),这是一项多中心、随机对照的临床试验,旨在初步探索注射用重组人替奈普酶组织型纤溶酶原激活剂(rhTNK- tPA)用于治疗超时间窗急性缺血性卒中前循环大血管闭塞患者的疗效及安全性。本研究回顾性纳入队列中临床信息完整的患者,根据是否发生出血转化分为HT组和非HT组,收集包括人口学特征,既往史、发病信息、治疗情况等信息,同时评估基线影像临床常用指标,包括ASPECTS评分、低密度等级评估、平扫CT上早期缺血征象、动脉高密度征以及基线CTA进行评估的侧支循环评分。基线灌注CT经过软件后处理划分ASPECTS区域,并记录每一个分区的灌注参数。统计分析采用单因素分析,再对单因素分析中差异具有统计学意义的危险因素进行多因素logistic回归分析。

最终研究共纳入86名患者,其中男性56例(65%),年龄中位数为68岁(IQR:59~75岁)。单因素分析发现HT组年龄及基线NIHSS中位数相对较高、体重相对较轻,同时有更高比例的患者接受血管内治疗(P<0.05)。影像学方面,与非HT组相比,HT组的基线ASPECTS评分、豆状核rCBF及rCBV更低,豆状核rMTT及Tmax更高(P均<0.05)。多因素分析结果显示,校正年龄、体重、基线NIHSS评分、以及血管内治疗等因素后,基线更低的ASPECTS评分(OR=0.56,P=0.03)、豆状核rCBF(OR=0.02,P=0.04)是发生出血转化的主要危险因素。

原创文章,转载须授权

查看更多