查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

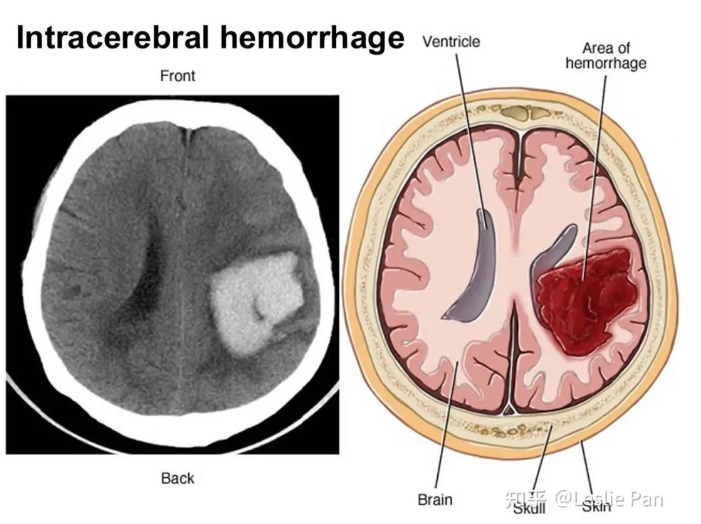

脑出血疾病负担与其所占脑卒中亚型的比例并不呈正比,虽然出血性卒中在欧美和亚洲国家分别仅占全部脑卒中的10%~15%和20%~30%,但其可导致约40%的患者病死。全球每年有超过200万例脑卒中患者,其中自发性脑出血约占出血性卒中的2/3。

脑出血由脑小血管病引起,目前认为可能与应用抗凝或抗血小板等药物有关,其发病率随年龄的增长而增加,约2/3的脑出血患者年龄超过75岁。此类患者大多预后不良,发病后1和5年生存率分别为46%和29%,老龄、Glasgow昏迷量表(GCS)评分较低、血肿体积较大、脑室出血、脑深部或者幕下血肿均为患者病死率增加的危险因素。约有26%的患者脑出血后短期可发生血肿扩大,即血肿体积增加超过基础血肿量的33%或超过6ml,此为发病早期神经系统症状恶化和病死的主要指标。因此,于脑出血早期进行止血治疗,及时抑制出血局部纤溶并激活凝血机制至关重要。

目前已发表的脑出血止血药相关临床试验均未获得临床获益的决定性证据,本文拟对自发性脑出血血肿扩大机制和常用止血药进行阐述,以为临床提供参考。迄今为止,尚无经典的动物模型可以模拟人类脑出血的动态过程,故准确理解血肿扩大的病理生理学机制较为困难。目前认为,脑出血早期出现的血肿扩大是由一根或多根动脉或小动脉持续性出血或再出血所引起。

颅内动脉破裂后,脑实质内迅速聚集的血液使脑组织局部压力增加,由于扩大血肿的剪切力和逐渐升高的颅内压使出血局部组织缺血、缺氧,最终形成“物理破坏”即占位效应。除了占位效应,脑血肿形成后尚可继发由细胞凋亡、炎症反应介导的神经元和神经胶质细胞死亡、血管源性脑水肿和血-脑屏障破坏等脑损伤,通过CT或SPECT均可观察到血肿周围低灌注组织存在继发性出血。

有学者认为,脑出血早期血肿扩大可能与血肿形态不规则抑或多灶性出血有关,这是由于血肿周围脑组织充血和损伤所致;经大鼠尾状核注射胶原酶诱导的脑出血模型可观察到血肿周围脑组织坏死和缺血现象。继发性脑出血的发生机制包括毛细血管静水压、局部脑组织压力和剪切力增加导致的机械性损伤、脑血流量减少,继而血浆蛋白诱导炎症反应、脑组织缺血、组织液外渗等,此外血肿内聚集的凝血酶、纤维蛋白降解产物和纤溶酶亦可诱发炎症反应,诱导基质金属蛋白酶(MMPs)生成、血-脑屏障通透性改变和血肿周围组织凝血机制异常。

大量临床研究显示,血肿体积较大是脑出血预后不良和病死强有力的预测因素,其次脑室出血、意识下降、老龄和幕下出血等亦与之有关。既往研究表明,脑出血后24小时内即可发生进行性血肿扩,一项针对早期血肿扩大的前瞻性临床试验以发病3小时内的脑出血患者为观察对象,其中约37.86%(39/103)的患者发病24小时内血肿量即增加33%,26.21%(27/103)于发病1小时内出现血肿扩大,其余11.65%(12/103)血肿扩大发生于发病后1~20小时。

与未发生血肿扩大者相比,血肿扩大的脑出血患者更易发生神经系统症状恶化(66%对14%,P<0.0001),且脑出血相关病死率更高(29%对3%,P<0.0001);患者基线血肿体积每增加1 ml,死亡危险比(HRD)即增加1%,而且发病24小时内血肿体积每增加10%,改良Rankin量表(mRS)评分增加1的概率即增加16%。因此认为,超早期血肿扩大(基线血肿体积/发病至基线CT扫描时间比值>10.2 ml/h)是筛查脑血肿扩大高危患者、神经系统症状恶化、长期功能预后不良和病死的强有力预测因素(OR=3.55,95%CI:1.39~9.07;P=0.008)。

脑出血后快速止血可阻止血肿进一步扩大,有益于降低病死率、改善神经功能预后。目前临床常用的治疗方法主要有降低血压、纠正血小板和凝血机制抵抗状态(如鱼精蛋白、凝血酶原复合物、血小板、新鲜冰冻血浆等),以及应用止血药。对于止血药的应用原则,以抑制局部纤溶、激活凝血且不引起系统性血栓事件为宜。抗纤溶药物包括赖氨酸、氨基己酸、氨甲环酸和多肽抑肽酶合成衍生物,这些药物均具有抑制纤维蛋白溶解作用,稳定凝血机制,于无凝血功能障碍的情况下启动止血程序。

(1)赖氨酸:赖氨酸衍生物可有效治疗原发性月经出血过多、上消化道出血、凝血功能障碍或血小板减少引起的黏膜出血。

(2)氨基己酸和氨甲环酸:二者进入细胞外间隙后均可逆性地附着于纤溶酶原,阻断其激活过程并阻止其转化为纤溶酶,通过抑制凝血纤维蛋白溶解以稳定凝血机制,但这两种药物在血栓形成方面的风险目前尚存争议。

旨在探讨蛛网膜下腔出血抗纤溶治疗与深静脉血栓(DVT)风险相关性的病例对照研究显示,氨基己酸可显著增加深静脉血栓的发生风险(OR=8.49,95%CI:1.27~77.10;P<0.05)。但针对动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的研究显示,氨基己酸既不增加患者术前再出血风险(OR=0.782,95%CI:0.176~3.480;P=0.747),亦不增加脑血管痉挛(OR=1.314,95%CI:0.705~2.446;P=0.390)、肺栓塞(OR=2.119,95%CI:0.167~26.974;P=0.563)和深静脉血栓形成(OR=0.848,95%CI:0.283~2.547;P=0.770)的风险。

此外,对于需行支气管镜检查的咯血患者,检查前于支气管局部应用氨基己酸可有效预防肺出血。目前关于氨基己酸治疗脑出血的临床研究较少。Piriyawat等对氨基己酸预防脑出血后早期血肿扩大的有效性和安全性进行评价,认为该药用于脑出血具有一定安全性,虽然脑出血12小时内行氨基己酸治疗的血肿扩大发生率与自然病程并无明显差异,但入组病例无一例发生脑、下肢或肾静脉血栓形成等严重不良事件,亦无药物相关性死亡病例,有待大样本随机对照临床试验验证其治疗自发性脑出血的有效性和安全性。氨甲环酸是t-PA竞争性抑制剂和纤溶酶活性直接抑制剂,其药物效力是氨基己酸的10倍,与氨基己酸相比,该药与纤溶酶原受体的结合力更强、半衰期更长。

氨甲环酸最初广泛用于蛛网膜下腔出血的临床试验,Meta分析显示氨甲环酸、氨基己酸或同类抗纤溶药物对预防或治疗脑出血再出血的疗效(OR=0.65,95%CI:0.44~0.97)被过多的脑缺血不良事件(OR=1.41,95%CI:1.04~1.91)所抵消,使得动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者不能从抗纤溶药物治疗中获益。一项随机对照临床试验显示,氨甲环酸不能改善动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的临床预后(OR=0.87,95%CI:0.67~1.13)。

HALT-IT(Effects of a High-dose 24h Infusion of Tranexamic Acid on Death and Thromboembolic Events in Patients with Acute Gastrointestinal Bleeding)2020年公布的报告显示,12009例胃肠道出血患者经大剂量(4g)氨甲环酸治疗后并未达到降低病死率的预期,而静脉血栓栓塞不良事件增加。但据CRASH-3(Effect of Tranexamic Acid on Death,Disability Vassular Occlusive Events and Other Morbidities in Patients with Acute Traumatic Brain Injury)2020年预试验报告,1767例颅脑创伤患者随机接受氨甲环酸(伤后10分钟内静脉注射氨甲环酸1g,8小时内再经静脉滴注氨甲环酸1g)或安慰剂治疗,至观察终点时,氨甲环酸治疗组存在瞳孔反射的患者病死率下降(OR=0.80,95%CI:0.66~0.98)。

Sorimachi等在严格控制血压(目标收缩压<150 mmHg)的情况下,分组比较CT确诊后应用氨甲环酸的时间和剂量对疗效的影响,其结果显示,于CT确诊10分钟内快速施行抗纤溶药物治疗的患者血肿扩大发生率显著降低(P<0.05),且疗效明显优于CT确诊6小时内用药组。但是该研究所纳入的脑出血患者均采用相同的治疗方案,可能存在混杂因素而影响结果的可靠性,故其结论尚待更多随机对照试验的验证。此外,近期的一项Meta分析结果显示,氨甲环酸不增加静脉或动脉血栓形成的风险。2015年,一项来自马来西亚的小样本随机对照临床试验首次将氨甲环酸用于自发性脑出血患者,证实该药可有效预防血肿扩大。

其后,2018年公布的TICH-2(Tranexamic Acid for Hyperacute Primary Intra Cerebral Haemorrhage)试验表明,氨甲环酸组(发病10分钟内静脉注射氨甲环酸1 g,8小时内再次静脉滴注氨甲环酸1 g)与安慰剂组脑出血患者发病后90天神经功能预后[45.57%(525/1152)对45.28%(523/1155),P=0.11]和病死率[21.53%(250/1161)对21.39%(249/1164),P=0.37]差异无统计学意义;但氨甲环酸组血肿扩大发生率明显低于安慰剂组[25%(265/1054)对29%(304/1058),P=0.03]。与此相关的临床观察亦支持氨甲环酸能够有效预防自发性脑出血患者血肿扩大的结论。

目前,THE-ICH(Tranexamic Acid on Hematoma Expansion and Peri-hematomal Edemain Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage within 4.5h after Symptom Onset)试验正在进行中,尚待更多研究证实氨甲环酸治疗脑出血的作用。

(3)抑肽酶:抑肽酶是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,如胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、纤溶酶和激肽酶,通过直接抑制激肽释放酶活性,阻止激肽生成,抑制激肽引起的纤溶酶原激活作用,从而达到间接抑制凝血因子Ⅻ形成、阻断抗凝的作用。抑肽酶主要干扰血液与异物表面接触引起的凝血和纤溶反应,但不影响血小板功能,适用于减少围手术期出血,尤其是心脏手术。然而近年关于抑肽酶在心脏手术中的应用颇具争议,一方面,冠状动脉搭桥术中应用抑肽酶可减少术中失血量,其疗效优于氨甲环酸;另一方面,术中行抑肽酶治疗的患者心脏手术围手术期血液制品的使用更频繁,且术后发生急性肾功能障碍等严重并发症或病死的风险更高。

迄今尚无关于抑肽酶与脑出血患者血肿扩大的相关研究报道。创伤后凝血因子X和凝血酶原转化为凝血酶,与血液中的组织因子结合形成复合物,发挥止血作用。外源性重组凝血因子Ⅶa以低亲和力与活化的血小板表面结合,介导Ⅹ因子转化为活化型Ⅹa因子,促进血小板表面凝血酶生成,这一过程不依赖组织因子、Ⅷ因子和Ⅸ因子的存在。因此即使患者存在凝血功能障碍的情况下,重组凝血因子Ⅶa仍可与暴露的组织因子相结合,增强局部止血效果,其半衰期很短,可以快速定位至出血部位发挥止血作用。

Mayer等开展的两项随机对照临床试验——NovoSeven脑出血试验和FAST(Factor Seven for Acute Hemorrhagic Stroke)试验,在无凝血功能障碍的脑出血患者中验证重组凝血因子Ⅶa对超早期脑出血的止血疗效。NovoSeven®脑出血试验是一项Ⅱ期临床研究,共纳入399例发病4小时内的自发性脑出血患者,随机分为重组凝血因子Ⅶa40、80、160μg/kg组或安慰剂组,主要观察结局为治疗后24小时血肿体积变化。

其结果显示,药物治疗24小时后重组凝血因子Ⅶa 40、80、160μg/kg组和安慰剂组血肿体积分别增加16%、14%、11%和29%,组间差异具有统计学意义(P=0.01),其中重组凝血因子Ⅶa160μg/kg组血肿体积明显小于安慰剂组(P=0.02),重组凝血因子Ⅶa组血肿体积增加4.4 ml,低于安慰剂组的10.7 ml(P=0.009);重组凝血因子Ⅶa组有269例患者于发病3小时内接受治疗,血肿体积仅增加13%,明显低于安慰剂组的34%(P=0.004);与安慰剂组相比较,重组凝血因子Ⅶa组病死率降低[18.48%(56/303)对29.17%(28/96)]、发病后90天功能预后改善[47.19%(143/303)对31.25%(30/96)],但重组凝血因子Ⅶa组有15例(4.95%)于给药4天内发生动脉栓塞不良事件(非ST段抬高型心肌梗死和脑梗死)。

FAST试验是一项Ⅲ期临床研究,纳入841例脑出血患者,分为重组凝血因子Ⅶa 20、80μg/kg组和安慰剂组,至观察终点时,虽然重组凝血因子Ⅶa 80μg/kg组血肿扩大发生率低于安慰剂组[11.11%(33/297)对26.12%(70/268)]且差异具有统计学意义(P<0.001),但三组受试者发病后90天功能预后和病死率差异无统计学意义,尤其是重组凝血因子Ⅶa组达8.42%(25/297,P=0.04)的肾动脉血栓形成、心肌梗死和视网膜动脉闭塞等动脉栓塞不良事件发生率,引起研究者的关注,故目前不推荐所有发病4小时内的脑出血患者常规应用重组凝血因子Ⅶa止血治疗。

进一步的亚组分析显示,重组凝血因子Ⅶa用于年龄<70岁、发病时间<2.5小时、基线血肿体积<60 ml、基线脑室出血量<5 ml的患者止血效果更佳。有研究显示,于血肿清除术前或发病5小时内应用重组凝血因子Ⅶa 40~90μg/kg,术后残留血肿量或血肿扩大体积相对较小。但Meta分析提示,于发病早期行血肿清除术的脑出血患者,无论是否应用重组凝血因子Ⅶa,其术后残留血肿量和血栓栓塞不良事件发生率与对照组之间差异均无统计学意义,经对既往相关研究回顾,不建议采用重组凝血因子Ⅶa治疗自发性脑出血。

根据基于脑出血患者CTA“斑点征(spotsign)”的SPOTLIGHT(Selection of Intracerebral Hemorrhage to Guide Hemostatic Therapy)试验和STOP-IT研究(The Spot Sign for Predicting and Treating ICH Growth Study)2019年报告,发病6.5小时内行重组凝血因子Ⅶa止血治疗并不能阻止“斑点征”阳性患者血肿扩大,他们认为未来应关注对更早时间窗内进行止血治疗的探讨。

综上所述,目前尚无法建立可模拟人类脑出血动态过程的动物模型,有待基础与临床研究进一步尝试和突破。尽管已有相关网状Meta分析结果发表,但至今有关重组凝血因子Ⅶa和抗纤溶药物治疗急性自发性脑出血的有效性和安全性尚无明确结论,仍需大样本随机对照试验提供更为可靠的临床证据。

来源:李育健,郑峻.自发性脑出血血肿扩大机制及止血治疗进展[J].中国现代神经疾病杂志,2021,21(02):94-100.

罕见病诊疗指南——抗 LGI1 抗体相关脑炎【神经系统罕见病】

《中国卒中学会关于无症状性颈动脉狭窄筛查的科学声明》在线发布

ISC 2022前沿速递|应用西洛他唑双联抗血小板治疗对卒中二级预防影响的性别差异

ISC 2022|续写新篇章 —— “替奈普酶”精彩继续……

血栓预防及血栓形成的治疗推荐丨2022 AHA/ASA自发性脑出血患者管理指南

院前和初始医疗系统的推荐丨2022 AHA/ASA自发性脑出血患者管理指南

Lancet:静脉溶栓替奈普酶(0.25 mg/kg) VS 阿替普酶

查看更多