查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2021 年 3 月 28 日,中国香港 TVB 著名老戏骨廖启智因胃癌去世,引发大家对胃癌的关注。

实际上,中国是全世界胃癌发病人数和死亡人数最多的国家,据世界卫生组织国际癌症研究机构(WHO IARC)发布的 2020 年最新全球癌症负担数据显示:2020 年全球胃癌新发病例数 108.9 万,死亡病例数 76.8 万,其中中国胃癌新发病例 47.8 万(占 43.9%),胃癌死亡病例 37.3 万(占 48.5%)。

也就是说,中国以 20% 的人口,贡献了近一半的胃癌新增病例数和死亡病例数。

那么,中国人胃癌如此高发的原因主要有哪些呢?又该如何预防呢?

2020 年 10 月,南京医科大学沈洪兵院士、靳光付教授、北京大学李立明教授、吕筠教授、复旦大学魏庆义教授、山东第一医科大学附属肿瘤医院杨明教授等在国际顶尖学术期刊 The Lancet Oncology(柳叶刀 - 肿瘤学)发表了题为:Genetic risk, incident gastric cancer, and healthy lifestyle: a meta-analysis of genome-wide association studies and prospective cohort study ( 遗传负荷、健康生活方式与胃癌发病风险 —— 基于全基因组整合分析和中国超大型前瞻性队列研究)的研究论文。

这项迄今为止最大的中国人群胃癌全基因组关联分析(GWAS)研究表明,遗传风险和生活方式是导致中国人胃癌高发的两大因素。

更重要的是,坚持良好生活方式(不吸烟、不喝酒、少吃腌制食品、多吃新鲜水果和蔬菜),能够显著降低具有胃癌高遗传风险者的胃癌发病风险,这也提醒了我们坚持良好生活方式和即时进行胃癌风险基因筛查能够有效预防和治疗胃癌。

遗传变异和生活方式与胃癌的风险有关,但是健康的生活方式究竟能在多大程度上抵消胃癌的遗传风险,仍然未知。因此,研究团队希望通过建立胃癌遗传风险模型,评估遗传风险高的个体坚持健康生活方式的益处。

在这项 meta 分析和前瞻性队列研究中,研究团队首先在六个独立的全基因组关联分析(GWAS)中进行了病例对照研究设计,对遗传变异与胃癌之间的关联进行了固定效应 meta 分析。

meta 分析数据集覆盖 21168 例汉族个体,其中 10254 例胃癌患者,10914 例无癌对照。研究团队从约 700 万个基因变异中识别出胃癌风险显著相关的 764 个基因变异,并构建了 5 种具有不同显著性阈值的胃癌多基因风险评分(539 个 SNP、112 个 SNP、38 个 SNP、18 个 SNP、12 个 SNP)。

然后,研究团队将这些分析数据与中国慢性病前瞻性研究项目(CKB)进行对比验证,这是一项独立的、全国性的、前瞻性队列研究,通过对 100220 人进行超 10 年的前瞻性随访,评价多基因风险评分的有效性和健康生活方式对胃癌风险的影响。

健康生活方式包括四点:不吸烟、不喝酒、少吃腌制食品、多吃新鲜水果和蔬菜。这 4 点都做到的被认为是生活方式良好,做到 2-3 点的被认为是生活方式一般,只能做到 1 点或都做不到的被认为是生活方式不良。

分析结果表明,meta 分析建立的 5 种胃癌多基因风险评分均与胃癌风险显著相关,其中 112 个 SNP 的多基因风险评分模型与胃癌发病风险关联最为显著。

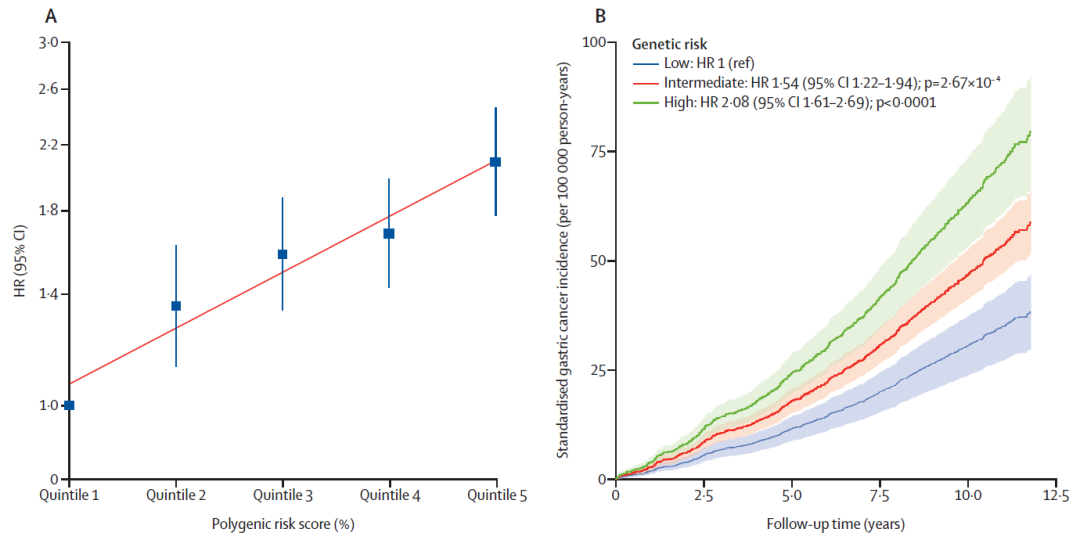

对于遗传风险,与胃癌遗传风险最低的 20% 的人相比,具有中度遗传风险的人群,胃癌发病风险增加 54%。而胃癌遗传风险最高的 20% 的人,胃癌发病风险增加 108%。也就是说胃癌遗传风险越高的人,胃癌发病风险也越高。

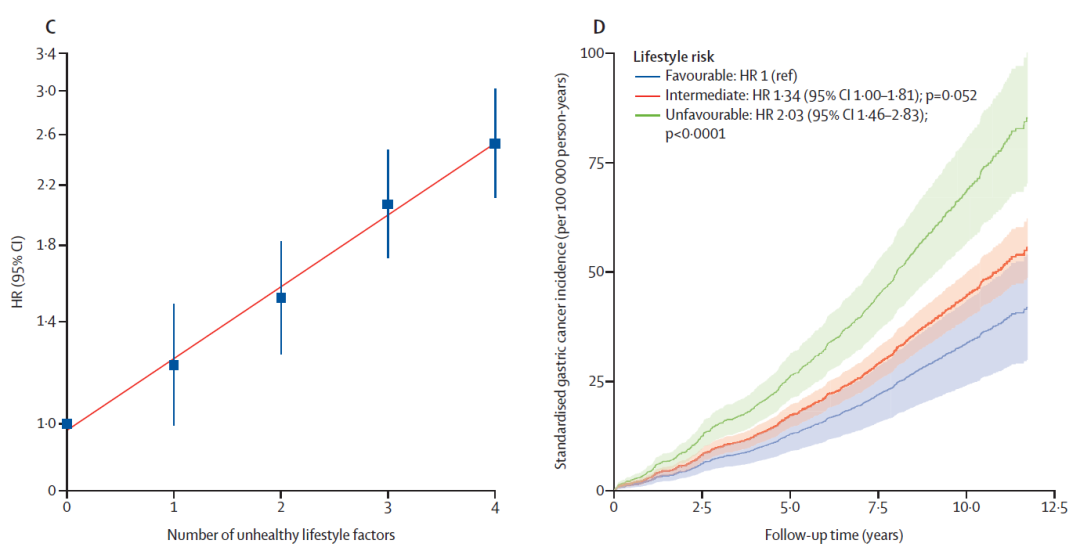

对于生活习惯,与生活方式健康的人相比,生活方式一般的人胃癌发病风险增加 34%,而生活方式不良的人胃癌发病风险增加 103%。也就是说,随着生活方式不良程度的增加,胃癌发病风险也随之增加。

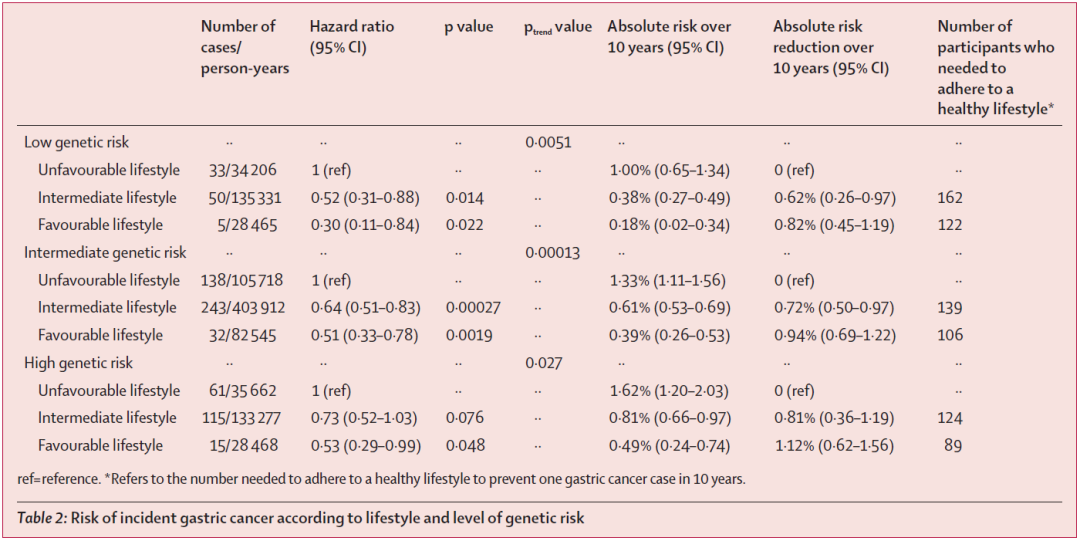

该研究还发现,即使是具有胃癌高遗传风险,如果能坚持健康生活方式,即不抽烟、不喝酒、少吃腌制食品、多吃新鲜水果蔬菜,胃癌发病风险会降低 47%。

对于胃癌低遗传风险、中等遗传风险、高遗传风险的人群,如果坚持健康生活方式,胃癌的 10 年绝对发病风险分别降低了 0.82%、0.94% 和 1.12%。

这项针对中国人群的最大规模的胃癌全基因组关联分析研究表明,遗传因素和生活方式因素与胃癌发病风险独立相关的两大因素。

该研究清晰地表明,胃癌遗传风险高的人发病率更高,不良生活方式的人胃癌发病率也随之提高,对于那些具有高遗传风险的人,坚持良好的生活方式能够显著抵消其胃癌风险。

这也提醒了我们,坚持良好的生活方式能够预防胃癌,而对于那些胃癌遗传风险高的人群,应当及时进行筛查,以便提前发现,能够大大增加胃癌的治疗效果、延长生存期。

文章首发自生物世界公众号

查看更多