查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

人体脊髓能够传送大脑与身体其他部位的感觉及运动信号,因此,不同原因的脊髓损伤可以直接导致各种各样的瘫痪,这样的病例在交通事故、砸伤、摔伤、运动性损伤,以及地震、矿难等灾难中十分常见,多数不幸的患者日常生活都难以自理,给家庭造成巨大负担。

在中国,约有超过 200 万的脊髓损伤患者等待救治,且每年新增 10 万人左右。在美国,约有 540 万位瘫痪患者,其中因脊髓损伤导致的占比 27.3%,每年约有 17700 多例新增的脊髓损伤病例,其他的瘫痪主要原因还有中风(占比 33.7%)和多发性硬化症(占比 18.6%)等。

自古以来,瘫痪就被认为是一种永久性疾病,在近百年的现代临床研究中,让瘫痪患者重新恢复运动和感觉能力,一直是世界性的医学难题,尽管科学界有尝试过让患者通过脑机接口操控机械臂来替代肢体动作,也取得过不少成果,但机械臂毕竟不是自己的胳膊和手,并不那么合适。

现在,另一种非常赛博朋克的解决方案来了,瘫痪患者可通过借助一套可穿戴设备,就能让早已不听使唤的胳膊动起来,还能用手抓取食物进食,效果请看下图:

该实验的参与患者之一早已没有了动手能力,但他现在的肢体动作却不依赖于体内受损的脊髓,而是靠手臂上的黑科技穿戴,这套穿戴中的一系列传感器能够记录他的意图,而电极则能刺激神经和肌肉产生他想要的动作。最终,他能够重新“使用”自己的胳膊和手。

两种“可穿戴”解决方案

这套黑科技穿戴被命名为 GlidePath,开发团队来自美国巴特尔纪念研究所,是一家私营的非营利性应用科技开发公司,总部位于俄亥俄州哥伦布市。Chad Bouton 教授是该项目的领导者,目前他把实验室搬到了纽约范斯坦医学研究所的生物电子医学研究所。

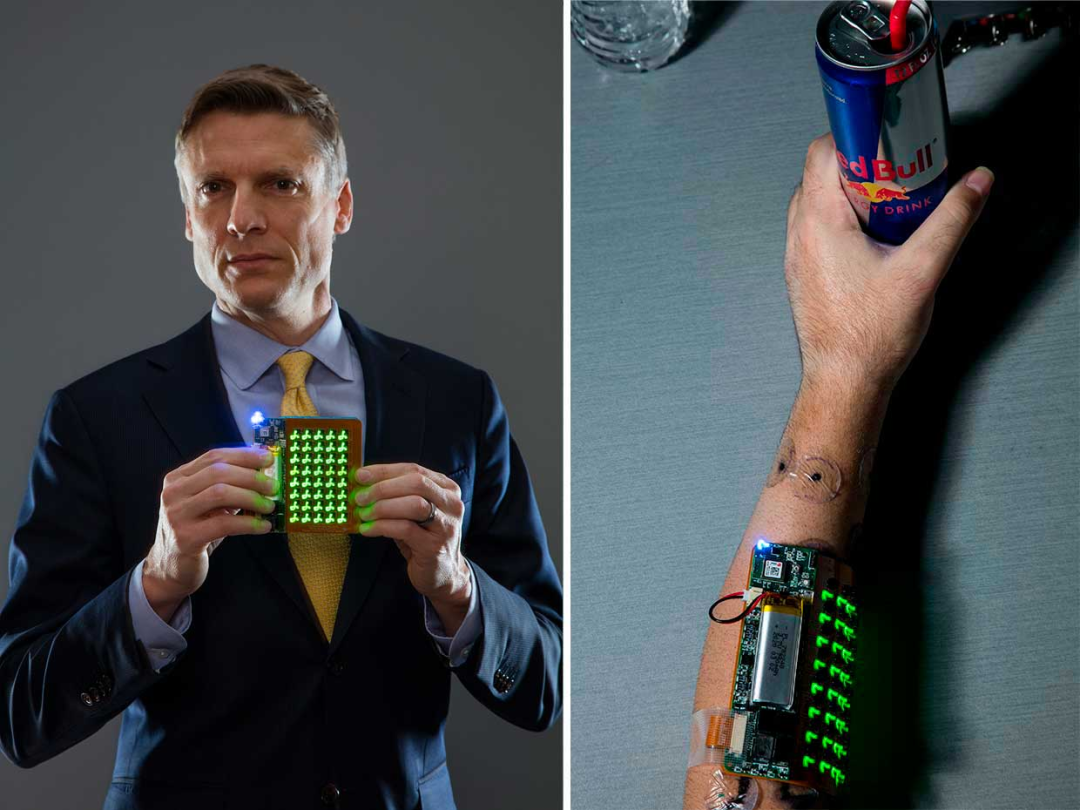

图|Bouton 和团队的发明(来源:IEEE Spectrum)

Bouton 的实验室一直致力于探索恢复瘫痪患者的运动和感觉反馈的方法,其实验室成员还包括电气工程师 Nikunj Bhagat,神经科学家 Santosh Chandrasekaran 和临床经理 Richard Ramdeo 等。

他们开发了实时解码与肌肉刺激相关的大脑神经信号的技术,以实现手臂和手的功能性运动,这些技术在脊髓损伤、中风、脑外伤和其他神经系统疾病中具有广泛应用前景。

目前,该实验室正在努力将这套非侵入穿戴技术商业化,并希望在明年获得美国食品和药物管理局的批准,不过,这只是一个短期目标。

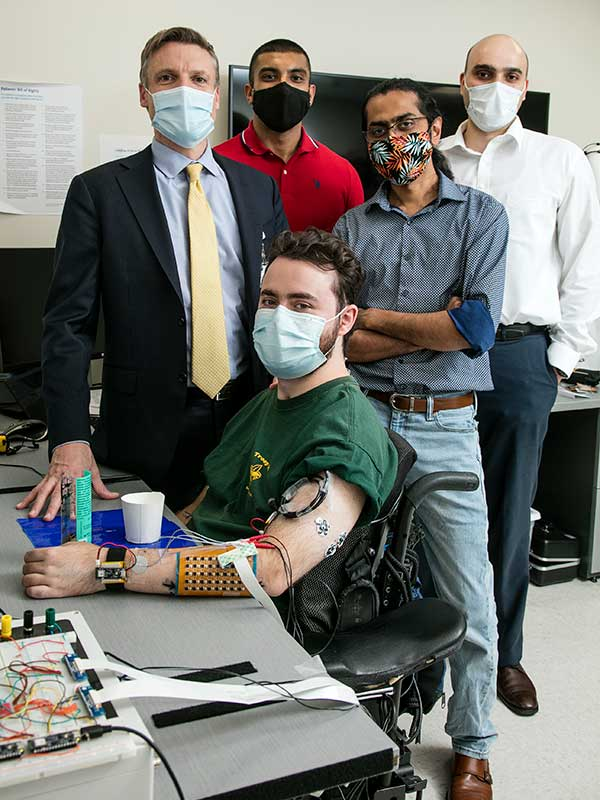

图|团队成员和志愿者(来源:IEEE Spectrum)

对于长期愿景,他们则致力于开发双向“神经搭桥”技术,基本原理是在大脑运动皮层中植入电极阵列,拾取患者想象移动手臂和手时产生的神经信号,这些嘈杂的大脑信号会由 AI 驱动的处理器进行解码,该处理器再将神经刺激指令发送到人前臂上的电极贴片。

当人抓住物体时,手臂上的传感器会记录感觉信息,这些数据通过处理器返回,然后将刺激指令发送到大脑感觉皮层中的植入式电极阵列,最后使该患者可以“感觉”到该物体,并在必要时调整其抓取力,脊髓上的另一个电极阵列在此过程中刺激脊神经,以期鼓励再生和修复。

据了解,这种双向系统也已经开始进行临床试验以测试效果。

总体而言,这是两种不同类型的“人工合成神经系统”:一种方法是要使用大脑植入物对瘫痪肢体进行高保真控制。另一种则采用无创可穿戴技术,该技术可提供精确度稍低的控制,但具有无须进行脑部手术的好处。而从普及角度来讲,无创可穿戴技术有望在不久后推出给患者。

在相关实验结果中,瘫痪患者除了能完成自己抓取食物进食的操作,还包括刷信用卡、将水从瓶子倒入玻璃杯乃至自己弹吉他,瘫痪的双手在演奏音乐时甚至能感觉到来自吉他的反馈。

黑科技背后的技术原理

那么,我们先来看看最便捷实用的这套非入侵可穿戴设备是怎样的。

许多患有四肢瘫痪的人其实保留了肢体的一点残余运动,可以做出要拿东西的动作倾向,这种无创可穿戴技术就是利用手臂运动轨迹信息和深度学习方法来确定抓取力选择。

此外,研究人员将这种方法与神经肌肉刺激相结合,以确定在脊髓损伤患者中,是否可以启用自我驱动的功能性手部运动。

该方案得益于近年来惯性测量单元(IMU)广泛用于人机交互,特别是用于手势识别和可穿戴式感应,以及复杂的机器学习算法(比如递归神经网络)可以很容易地用于解密 IMU 数据。

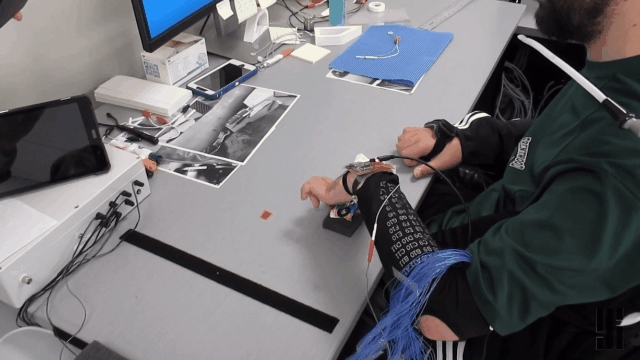

图|实验装置原型,通过使用 IMU 和手臂电极刺激来抓握(来源:Bioelectronic Medicine)

其中,手臂传感器模块由 Adafruit 的 32 位 ARM 微控制器单元(MCU)和 Bosch SensorTec BNO055 9 轴 IMU 组成。IMU 具有内置处理器和算法,可估计其方向并实时执行重力补偿,以在三个正交方向上产生线性加速度。

研究人员可以通过接口从外部获得沿 X、Y 和 Z 轴的线性加速度,他们设计了一种柔性印刷电路板以将 IMU 与 MCU 互连。另外,传感数据会通过蓝牙以 50Hz 的频率从 MCU 连续流传输到在台式 PC 上进行分析,并存储以供离线处理。

在实验过程中,向参与者随机发出与任意(2D 和 3D)和自然到达(3D)运动轨迹相关的语言提示,对于任意运动,应指示参与者在大约 1s 内执行运动,并从允许他们完成运动的位置开始。

而对于自然到达的轨迹,例如参与者被指示要抓取桌子上的两个不同目标物体(一个水瓶和一个笔),这通常需要两种不同的抓握方式,实验效果还有待改进,对抓握性能(例如成功率、抓握时间等)还要进行深入的客观评估。

不过,这种方法经验证具有临床可行性,可以部署在康复中心辅助瘫痪病人。因为相对于治疗同样重要的是,患者能够控制自己的肢体形成有益体验,能激发患者在治疗过程中的参与度,并最终获得更好的运动康复。

对于另一种方案,即从大脑读取神经信号并利用电刺激为瘫痪肌肉提供动力的研究,Bouton 团队在和著名的脑机接口项目 BrainGate团队合作。

BrainGate 最初是由美国布朗大学神经科学系的研究人员与生物技术公司 Cyberkinetics 共同开发的,该研究的目标就是“将思想转化为行动”。在 2000 年代初期,BrainGate 有很多开创性的工作曾发表在《自然》杂志上,即脑植入物从大脑的运动区域拾取信号,并使用这些信号控制各种机器,Bouton 曾与该团队合作,开发了机器学习算法来解密神经代码。

基于这些算法分析,在 2006 年,四肢瘫痪的人通过思考就能够控制计算机屏幕上的光标,使他们能够打开电子邮件并操作诸如电视之类的设备;在 2007 年,团队帮助因中风而瘫痪的妇女能用自己的想法操控电动轮椅;到 2012 年,该团队已能使瘫痪的妇女使用机械臂捡起瓶子。同时,其研究人员正在使用植入的电极刺激脊髓,使腿部瘫痪的人能够站立乃至行走。

图|脑机接口操控机械臂(来源:BrainGate)

不过路还是要一步一步走,Bouton 团队读取来自大脑的信号以及刺激肌肉的科研重点,目前放在手上。

因为在与 BrainGate 团队一起工作的那段时间里,Bouton 曾在一次调研中询问了脊髓损伤患者的首要期望,大部分四肢瘫痪者都回答说,他们的首要任务是想恢复手臂和手的功能。

恢复手上的运动并不简单。人手具有 20 多个自由度,它可以具备灵活的移动和旋转的方式,远远超过腿部,这意味着要有更多的肌肉神经要刺激,是一个非常复杂的控制系统问题。Bouton 团队过去 20 年花了无数小时来刺激缠绕在患者前臂上的 130 套电极的不同组合,以确定如何控制手腕、手和每个手指的肌肉,但至今只能复制出手的部分动作。

值得关注的是,研究团队在健全和瘫痪的志愿者帮助下,建立了一个模型,这是一个如何映射到手部动作的数据库,它类似于一个助手,该助手接受了数千种不同场景数据的训练,开箱即用,能提供基本功能,例如打开和关闭手,随着时间的推移,他们将继续了解用户的意图,从而帮助实现对每个用户来说最重要的日常动作。

下一步,为了让人们从瘫痪的手中产生感知,不仅需要对手部进行多类传感器的微调,还需要在大脑的感觉皮层区域植入微传感器件,才能让手上非常特定的部位(比如指尖)在大脑中引起感觉,未来的一系列工作堪称充满挑战。

“神经搭桥”的其他思路

为脊髓神经“搭桥”,上面描述的更多是依靠“物理外挂”辅助,其实对于脊髓损伤修复难题上,来自中国科学院遗传与发育生物学研究所的再生医学研究团队,曾实践过另一种创新思路:给脊髓损伤病人移植结合间充质干细胞的神经再生胶原支架。

在 2015 年 1 月,该研究曾在中国武警脑科医院顺利完成了世界首例临床手术,团队经 10 余年努力,研制了基于胶原蛋白的神经再生支架,结合间充质干细胞,有望引导脊髓再生。

通常脊髓坏死部位会长出阻碍神经组织连接再生的“瘢痕”,从原理上来说,需要先把瘢痕清掉,再把支架材料填入,这样两端好的神经组织就能通过支架“桥接”,研究人员在支架上事先“种”好的干细胞,干细胞具有修复和再生功能,就能发挥作用完成修复,这一科研成果为脊髓损伤修复的临床研究开辟了新方向。

无论是比较赛博朋克的脑机接口+可穿戴设备,还是运用生物再生技术进行“神经搭桥”,这些尝试都正在为脊髓损伤或瘫痪患者恢复肢体机能带来新的希望。

或许有一天,这些创新研究成果还能进一步融合,让瘫痪治疗技术实现历史突破。

来源:学术头条

查看更多