查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

一生忠诚,一生攀登,一生大爱,一生厚德,一生为梯,黎介寿院士书写了传奇而辉煌的一生。

如今,他走了,遗世的佳话足以让后人久久传唱。

中国医疗界的“黎氏三兄弟”,是一个永远的传奇。被尊为中国烧伤学界泰斗的大哥黎鳌(1917—1999),中国肠外瘘治疗鼻祖、亚洲同种异体小肠移植开拓者的二哥黎介寿(1924—2023)和开创中国肾脏病学的老三黎磊石(1926—2010),一门三院士。

一门三院士,“黎氏三兄弟”

1924年9月13日,黎介寿出生于湖南浏阳的一个教育世家,大哥黎鳌长其7岁,弟弟黎磊石小他两岁。当时父亲患有心脏病,希望大哥黎鳌能学医济民。

1937年,父亲病逝,全家生活陷入困顿。后来,大哥黎鳌从国立上海医学院毕业,到江西中正医学院任教,黎介寿和黎磊石兄弟二人才结束了颠沛流离的中学生活。当时,只有医学院和师范院校学费和吃住免费,也因为到江西可以得到大哥的接济,黎介寿和黎磊石因而分别放弃了学习机械制造和学文的梦想,来到江西读医学院。

1948年6月28日,24岁的黎介寿、22岁的黎磊石结束了5年的大学生活,进入南京中央医院做实习医生。

1949年,已经改名为南昌医学院的中正医学院,与四野医科学校合并成华中医学院,后又改为中南军区医学院,进入了中国人民解放军序列。后来,学院迁移至重庆,最后改名为第三军医大学;1950年7月,南京中央医院更名为华东军区医院,也进入中国人民解放军序列,就这样,“黎氏三兄弟”分别成为了军医。

1994年,黎鳌被美国烧伤协会授予“伊文斯”奖,并当选为中国工程院院士。从事烧伤医学临床研究几十年,黎鳌成为我国烧伤医学的主要开拓者和奠基人之一。

同样是在1994年,三弟黎磊石也当选为中国工程院院士。黎磊石开辟出了肾脏病治疗的新途径,在肾脏病领域所进行的传统医学现代化工作享有盛誉;在国际上首创霉盼酸醋及普乐可复治疗狼疮性肾炎;倡导持续性血液净化技术救治危重病例,成功地创造了免疫吸附疗法治疗脂蛋白肾病。

1996年,黎介寿当选为中国工程院院士。在人类肠道疾病的“神秘王国”,黎介寿穷尽一生心血,不懈攀登科研高峰,成为“世界上研究肠子时间最长的人”。

一张入党申请书,普通又不普通。黎介寿写于1978年12月。这是他的第27份入党申请书。这张已经发黄的纸张,是黎介寿一生追求信念、追求真理,用信念点亮人生的见证。

从南京解放时选择留下起,黎介寿就像追寻太阳的光辉一样追求加入中国共产党。1949年冬,黎介寿怀着激动的心情,向党组织交上了第一份入党申请书。然而,由于“资产阶级知识分子”这一特殊身份,他的申请一直没有得到批准。

哭过之后,黎介寿依然写下一份又一份入党申请书。在那个特殊年代,他不敢把申请书交给看管他的人,常常一个人跑到空旷的地方,大声朗读申请书,以这种方式表达对党的忠诚。

“逆境中信仰不能破灭,困难时支柱不能倒塌。”对一个怀有赤子之心的信仰者而言,命运的打击,岁月的沧桑,都化作了黎介寿相信党、追随党的不懈力量。1978年改革开放,国家落实知识分子政策,等了三十年,黎介寿的入党机会终于来了。

1979年3月,黎介寿第二十七次诚恳地向组织提出了入党申请,这一次他终于如愿。面对鲜红的党旗,黎介寿庄严地举起右手,禁不住流下了激动的热泪。“当我一字一句宣读入党誓词时,泪水一直在眼眶里打转。我对自己说,这辈子一定要对得起自己的信仰,对得起这面鲜红的旗帜......”

1987年的一个寒冬雪夜,医院收治了一位因腹腔大出血、整个小肠被切除的13岁小姑娘。当抬到医院时,剩下的肠子被两把血管钳夹住。姑娘的父亲见到黎介寿就跪在了地上:“请您给她接一段肠子吧,要不,把我的肠子给她!”

当时,小肠移植是个世界性难题,黎介寿束手无策,只能眼睁睁看着小姑娘离开人世,被亲人抬着消失在风雪之中。年过花甲的黎介寿暗自横下一条心:就是拼了命,也一定要把小肠移植这个世界性难题攻下来,填补这项空白!

黎介寿把办公室搬进了动物实验房,开始养猪、开刀和观察,不间断记录和分析猪活体实验的每个数据。动物实验室内散发着刺鼻的猪粪便味道,前后有两批助手被熏跑了。黎介寿却夏天挥着蒲扇,为猪驱虫消暑,冬天拎着煤炉,为猪生火取暖。这样的日子整整持续了4年多时间。

一位外国专家到南总考察,无意中闯到了黎介寿的实验室。他简直不敢相信自己的眼睛:“老天!中国的科学家在这样的条件下做实验还如此敬业,他们的肠移植早晚会像‘原子弹那样爆炸’!”

科学研究举步维艰。每一关都要经历很多次失败。当时,小肠内含有大量的淋巴细胞与细菌,移植手术面临排斥反应和感染两大难题。为此,世界上尚无成功的先例,更没有现成的经验可供借鉴。仅动物手术后存活24小时这个难题,黎介寿做了将近一年才突破。

失败,实验,再失败,再实验……面对挫折他越战越勇。1992年2月14日,经历1900多个日日夜夜的不懈努力,黎介寿终于在亚洲首次取得了猪同种异体小肠移植的成功。当一抹黎明的曙光,照耀在彻夜未眠的黎介寿身上,这个位被研究人员亲切地称为“猪爷爷”的68岁老人,终于结束了与猪“相依为命”的日子。

1994年3月12日的南京,这是一个阳光灿烂的日子,70岁的黎介寿在这里进行亚洲第一例小肠移植手术。

31岁的女青年杜新平,是铁路技工学校的教员,因慢性小肠结肠炎、反复肠梗阻、短肠综合症入院接受治疗。根据她的病情,黎介寿决定对她进行小肠移植。

黎介寿把他的部下分成了取肠组、修肠组、手术组、临护组等几个小组。人体像地球一样奥妙,九曲回肠彷佛九曲回廊,一段肠子就是一个世界。人的小肠有3到5米长,呈粉红色,被移植的小肠叫做供肠,取肠组取来的是一截2.5米长的小肠,供肠一到位,修肠组的人就马不停蹄地进行修复。

站在手术台上的黎介寿,像一位将军一样。虽然病人腹腔内感染和粘连都很严重,可是黎介寿的手术做的漂亮极了。晚上十点,新的小肠终于接在了杜新平的肠子上。

为了防止术后感染,黎介寿把杜新平安排在一个专门的隔离病房里。为了严密观察病情,黎介寿把医生和护士各排了八个班,轮流守护着杜新平,虽然有医生和护士双保险值班,黎介寿还是天天守护在小杜身边。

在黎介寿的精心照料下,小杜的脸上出现了红润。这次手术的成功,打破了亚洲小肠移植“零”的纪录,把我国的器官移植技术提高到国际先进水平。这项成果被列入“1994年中国医药卫生十大新闻”之一,获得了军队科技进步一等奖。

“我一辈子就做了一件事:当好一个医生。治病救人就是我最开心的事情!”

从医77载,黎介寿用行动肩负起医生的天职,对患者从不轻言放弃,他说:“病人只要还有一口气,医生就要使尽全部力气。”在那栋他守了70多年的普外科大楼里,他完成手术2.1万多台,把万千患者从死亡线上拉了回来。

77年来,寄送给黎介寿的1.4万多件表扬信和锦旗,见证着他对病人的大爱:为解决重症病人术后无意识乱动,他发明了人性化的“约束带”,在全国推广;为减少肠营养患者的奔波之苦,他在国内率先开出“家庭营养访视车”;为给病人减轻经济负担,他提出“加速康复”理念,使患者住院时间大大缩短、费用大大降低......他用一辈子服务人民忠诚,诠释对党的誓言,如云山江水,注天地大爱。

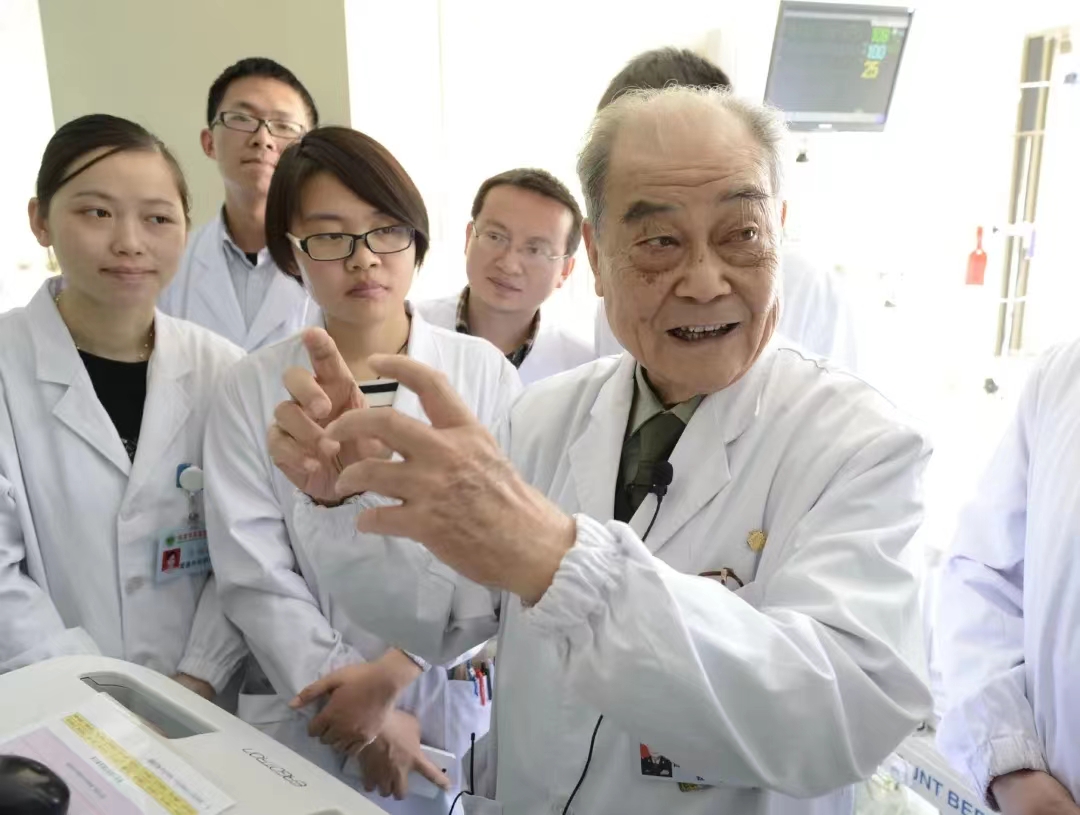

2018年12月离休后,黎介寿依旧心系军地医疗卫生事业和医院建设发展,仍然为医学人才的培养倾心尽力。90多岁高龄依旧坚持查房、会诊、带教学生和年轻人员,为普通外科的发展殚精竭虑;依旧心系单位建设,在医院改革重塑、融合整合、学科调整等关键时期,积极为医院建设发展出谋划策;依旧心系军事斗争卫勤准备,多次为全院人员讲授战创伤救治技术、传授经验。

多年来,黎介寿的手机24小时开着,只要学生需要,他总能在第一时间赶过来“紧急救援”;临床上碰到有价值的病例,他总是在周密制订手术方案后,把年轻人推上“前台”,自己在一旁“打下手”;学生们手术遇到棘手问题或科研攻关受挫时,他有求必应、全力支援,大家都亲切地称他为“总备班”“消防队员”。

俯身为梯,倾心育人。黎介寿用几十年的心血,打造出一支强大的人才方阵。他深知祖国医学事业的振兴,对于实现中华民族伟大复兴的重大意义;深知我国医学科技的整体水平,同世界先进水平相比,仍有较大的差距;深知作为一名军队外科医生,理所应当把提高为部队服务、为战场准备的水平和质量,作为不断努力的动力和方向。知识的危机感、创新的紧迫感,促使他放弃享乐安逸,坚持每周看门诊、教学查房,参与重大手术,每天加班加点工作。一棵大树衍生出一片森林,一代大医笑看桃李满天。作为研究生导师,黎介寿先后带出300多名博士、硕士;全国50多家省级大医院的普通外科主任是他的学生。

2022年2月12日上午,黎介寿院士开讲 “东总讲堂”第一课:战创伤救治。

黎介寿围绕《创(战)伤救治的进展》,结合自己70多年从医生涯,参加过渡江战役、抗美援朝、边境自卫反击战等伤员救治经验,将自己毕生对战伤救治的研究积累深入浅出地进行了讲解。

讲台上的黎介寿,脸上虽已布满皱纹,但一双眼睛炯炯有神。从战创伤学科的发展思路、内在规律、前沿理念到阶段任务……一个个真实案例,一段段感悟分享,饱含了他的殷殷期盼、拳拳深情。讲到早期伤病员因为战创伤设施设备不健全而耽误黄金救治时间时,他几度哽咽,落下眼泪。他告诉台下的学生们:“迅速保护伤员运离现场是第一守则 。”

“医生的目的是什么?是为了治病救人。治病的目的是什么?是给病人解决痛苦,为人民服务。”为了能够和弟子们面对面交流,黎介寿拒绝了视频连线远程授课的建议;为了这一课,他亲自备课,亲自制作课件。他思维敏捷、语言流畅,“生命”“时间”“救治”……都是他授课中的关键词。

原计划45分钟的课,他讲了整整100分钟。他对战场救治的最新思考和研究深深吸引着台下的专家教授和年轻医学专业学生。

有关黎介寿院士的一个个故事,让我们感悟的是他为民的情怀与无垠的大爱。他视人民为恩人,把病人当亲人,把无垠之爱撒向万千患者。

如今他终于可以安息,永远安睡在这片热爱的土地,像水流向大海,像风吹向山间,像星闪耀夜空。

通讯员:东部战区总医院 汪卫东 唐程

查看更多