查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作为高血压领域的学术盛会,2023年第32届欧洲高血压学会年会(ESH)将于2023年6月23日至26日在意大利米兰召开[1]。作为本次大会看点之一,欧洲心脏病学会(ESC)/ESH高血压指南将迎来时隔五年的再度更新,夺人眼球。而值得关注的是,经典药物β受体阻滞剂在本次指南中也有新表现,让我们一睹为快。

01

指南更新,β受体阻滞剂再成焦点

诊断标准

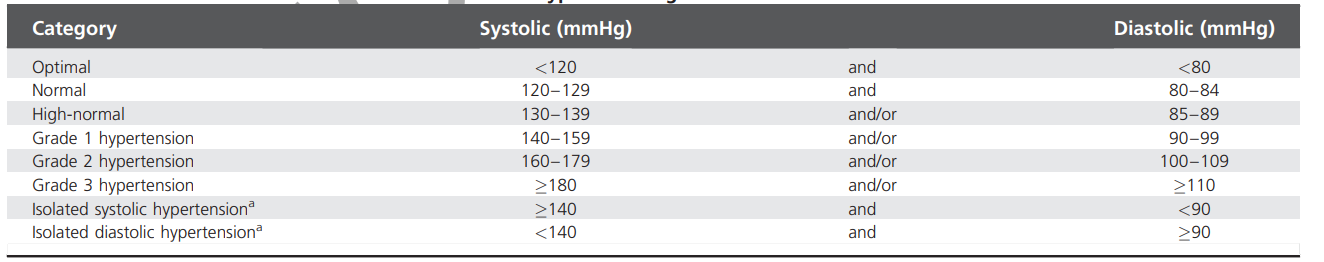

2018 ESC/ESH高血压指南的高血压定义并未改变,采取诊室血压≥140/90 mmHg、家庭自测血压≥135/85 mmHg、24小时动态血压监测≥130/80 mmHg的诊断标准,根据诊室血压值分级,分为理想、正常、正常高值以及1~3级高血压。

根据2018年ESH指南和当前的国际指南,高血压的定义仍为诊室血压≥140/90 mmHg。然而,当诊室收缩压超过115 mmHg、舒张压超过75 mmHg起,血压与心血管或肾脏疾病的发病率或致死率之间即存在持续关系。因此,指南指出高血压的定义具有随意性,主要是出于务实目的,以简化高血压的诊断和管理决策。结局导向的随机对照试验已经证实,当血压≥140/90mmHg时进行干预(生活方式干预或药物治疗)的获益超过不干预。高血压分级保持不变,仍然分为1、2、3级(表1)。

表1 高血压分类及分级

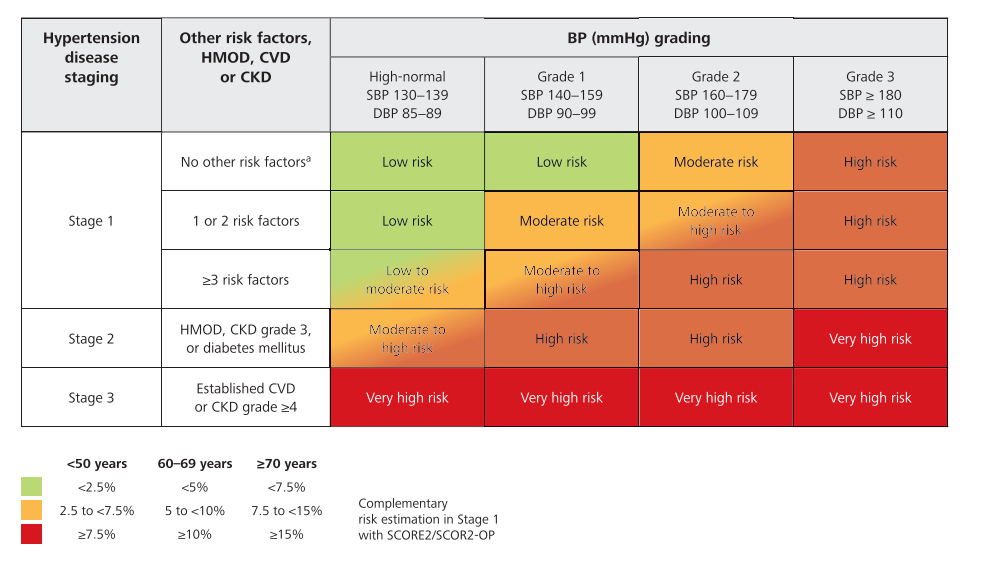

危险分层

仍然继续采用SCORE系统评估患者的心血管风险,根据患者的血压分级、心血管危险因素和是否合并高血压介导的器官损害(HMOD)分为低危、中危、高危和很高危(表2)。其中心血管风险的因素包括:男性、年龄、收缩压水平、吸烟(包括已戒烟)、非高密度脂蛋白胆固醇水平、恶性高血压个人史、早发心血管病家族史(男性<55岁及女性<65岁)、心率(静息心率>80次/分)、出生体重低、久坐生活习惯、超重或肥胖、糖尿病、尿酸、脂蛋白a、妊娠不良结局(复发性流产、早产、高血压、妊娠期糖尿病)、早发更年期、虚弱、心理及社会经济因素、移民、暴露于空气污染或噪音环境、顽固性高血压、睡眠障碍(包括呼吸睡眠暂停综合征)、慢性阻塞性肺病、痛风、慢性炎症性疾病、非酒精性脂肪肝、慢性感染(包括长新冠)、偏头痛、抑郁综合征、勃起功能障碍。HMOD包括动脉僵硬度增加、脉压(老年人)≥60 mmHg、心电图提示左室肥厚、超声心动图提示左室肥厚、微量白蛋白尿或尿白蛋白/肌酐增加、中重度慢性肾脏病、踝臂指数(ABI)<0.9、晚期视网膜病变。

表2 高血压危险分层

降压目标值

18~64岁人群降压目标值为<130/80 mmHg。65~79岁人群上调目标至<140/90 mmHg,如耐受仍可考虑将血压降至<130/80 mmHg。80岁及以上人群收缩压目标为140~150 mmHg,且舒张压<80 mmHg。

降压药物推荐

延续2018年指南的推荐,指出β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)、钙离子拮抗剂(CCB)在随机对照研究中都可以有效降低血压和心血管事件,这些药物及其联合使用构成了降压治疗策略的基础。大部分患者推荐起始联合治疗。而其中尤其值得关注的是,β受体阻滞剂的定位也得到了正名:β受体阻滞剂应在治疗开始时或在任何治疗步骤中作为指导性医学治疗(GDMT)使用,例如合并射血分数降低的心力衰竭、慢性冠状动脉综合征的抗缺血治疗、心房颤动的心率控制。由此可见,欧洲指南仍将β受体阻滞剂列为一线降压药物。

02

回顾历史,心血管疾病基石药物究竟能否用于降压一线?

作为心血管领域的经典药物,β受体阻滞剂在有效降压同时,可降低包括冠心病、心力衰竭、主要不良心血管事件及死亡风险[2]。这一药物具有悠久的治疗历史和充分的循证证据,让我们一同回顾。

早在1988年,MAPHY研究[3]即显示,与利尿剂氢氯噻嗪相比,美托洛尔可以更有效控制高血压患者的心率和血压,更重要的是,与氢氯噻嗪相比,美托洛尔显著降低高血压患者总死亡风险22%,心血管猝死风险30%[4],带来了硬终点的获益。

此后,HOT-China研究[5]提供了中国人群的β受体阻滞剂获益证据,提示采用β受体阻滞剂联合钙通道阻滞剂(CCB)的联合治疗方案,高血压患者降压达标率高达87%。

但从2005年起,β受体阻滞剂的降压地位受到了质疑,有荟萃分析提示,β受体阻滞剂较其他类别降压药物增加卒中风险[6]。随后一些国外指南不再推荐β受体阻滞剂为降压治疗的一线药物,然而,2018年ESC/ESH高血压管理指南[7]和中国高血压防治指南2018年修订版[8]仍维持了一线推荐。其中欧洲指南指出,应当谨慎解释这些结果,卒中保护作用的差异可能缘于不同试验间治疗后血压的小幅度差异。

近年来,β受体阻滞剂的多方面获益仍被不断被大样本研究证实,2020年的一项荟萃分析[2]纳入67项随机对照试验中的近7万例心血管疾病患者,发现β受体阻滞剂可显著降低心血管事件风险,其中冠心病降低25%、心力衰竭降低18%、主要不良心血管事件(卒中、冠心病和心力衰竭)降低15%、心血管病死亡降低23%、全因死亡降低19%。

此外,已有大量临床研究证明,β受体阻滞剂可将高血压、心力衰竭和心肌梗死后患者心源性猝死的发生率降低30%以上,这也是目前唯一一类可以降低猝死风险的降压药[9]。

基于β受体阻滞剂充足的降压、心血管及死亡获益,其仍稳立于降压治疗的一线。

03

未来可期,联合降压,助力心血管事件靶点早日到来

中国高血压患者总数庞大,目前现患已达2.45亿,疾病负担严重。然而与高发病率不匹配的是,目前我国高血压降压达标率仍不容乐观,控制率仅为15.3%[10],亟待改善。究其原因,可能与联合治疗比例偏低有关,而联合治疗这一策略,已被包括2017美国心脏病学会(ACC)/美国心脏学会(AHA)高血压管理指南、2018 ESC/ESH高血压管理指南、中国高血压防治指南2018年修订版等在内的各国指南所推荐[7,8,11]。

交感神经过度激活是高血压、心律失常、心肌梗死等众多心血管疾病共同的病理生理学机制之一。β受体阻滞剂可以抑制多个器官和系统的肾上腺素和去甲肾上腺素的作用,抑制交感神经的过度激活[9],因而在降压方案中纳入β受体阻滞剂无疑可以带来更多心血管获益。

目前证据提示,联合应用β受体阻滞剂,例如血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素受体拮抗剂(ARB)+β受体阻滞剂(A+B方案)[12]、CCB+β受体阻滞剂(C+B方案)[5]、三药联合方案[13]等有良好疗效。例如一项荟萃分析研究[13]提示,与无美托洛尔的单药或联合降压治疗相比,美托洛尔+其他种类降压药联合治疗可显著降低高血压患者的收缩压和舒张压。而另一项多中心、观察性研究则显示,比索洛尔氨氯地平联合用药可有效降低高血压患者的血压和心率[14]。

图1 美托洛尔或联合治疗方案显著降低患者血压(A:收缩压、B:舒张压)[13]

此外,β受体阻滞剂还可以应用于一部分特殊人群,如对于孕妇,一项荟萃分析显示,拉贝洛尔治疗妊娠期轻中度高血压可降低该类患者发展为子痫前期及重度高血压风险[15]。

相信此次指南的更新,也是基于以上扎实的循证医学证据,而β受体阻滞剂联合治疗,是提高我国降压达标率、降低心血管事件的有效举措。

小结

回顾来时路,β受体阻滞剂因其明确的心血管及死亡事件获益,在受到一定质疑后,仍稳立于降压及心血管保护的一线。此次新指南将此类药物列为降压治疗的一线选择,值得临床参考借鉴。希望通过加强联合应用等措施,提高中国患者血压达标率,助力中国心血管事件拐点早日带来。

参考文献:

1.Mancia Chairperson G, et al. J Hypertens. 2023 Jun 21. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480. Epub ahead of print. PMID: 37345492.

2.J Hypertens,2020,38(9):1669-1681

3.Wikstrand J, et al. JAMA. 1988;259(13):1976-82.

4.Olsson G, et al. Am J Hypertens. 1991 Feb; 4(2 Pt1):151-8.

5.刘力生, 等. 中华心血管病杂志. 2004;32(4):291-294.

6.LindholmLH, et al. Lancet, 2005, 366(9496): 1545-1553.

7.2018 ESC/ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. ESH. 2018-6-9.

8.中国高血压防治指南修订委员会, 等. 中国心血管杂志. 2019, 24(1): 24-56.

9.张宇清.中华高血压杂志, 2022, 30(10):926-929.

10.Wang Z, et al. Circulation. 2018;137(22):2344-2356

11.Whelton PK, et al. Hypertension. 2018 Jun;71(6):e13-e115.

12.张跃明. 临床合理用药杂志,2013,6(29):43-44.

13.Guo QH, et al. J Clin Hypertens (Greenwich). 2023, 25(3):227-237.

14.Czarnecka D;Koch E M W;Gottwald-Hostalek U Current medical research and opinion. Volume 31 , Issue 5 . 2015. PP 875-81

15.顾宁, 胡娅莉. 中华围产医学杂志,2014,17( 10 ): 682-688. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2014.10.007

审批编号: CN-117618

有效期至: 2025-6-25

仅供医疗卫生专业人士参考

查看更多