查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

瞿介明教授致辞

瞿介明教授在致辞中指出,长沙作为楚汉名城,兼具深厚文化底蕴与创新精神,与本次大会“智慧医疗赋能呼吸学科发展,科技创新推动诊疗能力提升”主题高度契合。当前,智慧医疗和科技创新正重塑医疗格局,呼吸学科也迎来从大学科迈向强学科、先进学科的关键时期。本次大会邀请了呼吸病学、人工智能等领域专家,将深入探讨智慧医疗与呼吸学科融合的最新进展。期待此次大会能为呼吸学科激荡出更多的创新思维与合作成果。

曹彬教授致辞

曹彬教授谈到,长沙是中国医学发源地之一,湘雅医学院在此成立,颜福庆教授是中华医学会的创立者之一。他表示,看到钟南山院士、刘又宁教授、王辰院士等前辈步入会场,年轻人不约而同地起立鼓掌,这体现了对前辈的敬意。曹彬教授强调,中华医学会呼吸病学分会第十二届全体委员和3万中国呼吸同仁应共同努力,像培育大树一样深耕不辍,推动中国呼吸学科不断发展壮大,使其不仅扎根中国,更屹立于世界学术之林。

王辰院士致辞

王辰院士在致辞中强调了呼吸学科在应对传染性与慢性疾病、保障人民生命安全和公共卫生中的关键作用。他指出,学科发展需要具备先进理念,打破传统独立学科思维,注重多学科融通协作,“跳出呼吸看呼吸”。此外,王辰院士呼吁积极运用医学信息学、人工智能(AI)等先进方法,通过数据分析和计算能力推动学科实现质的跃升,最终提升呼吸疾病的防治能力与发展水平。

钟南山院士致辞

钟南山院士指出,呼吸学科发展须紧跟国家“以健康为中心”的战略转变,全力推进疾病的早发现、早诊断与早干预,特别是在慢阻肺病与肺癌的早防、早治方面。他充分肯定AI等科技创新对提升诊疗能力的赋能作用,同时指出AI无法替代医患间的心理沟通与人文关怀。他呼吁全国呼吸同道加强团结协作,保持学会的学术凝聚力,共同推动中国呼吸学科在基础研究、临床诊疗及新药研发等领域取得更大进步。

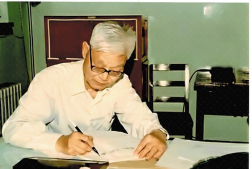

缅怀·纪念演讲

缅怀·纪念演讲环节由孙永昌教授主持。在开幕式现场,复旦大学附属中山医院宋元林教授带我们一同追忆孙忠亮教授的一生,重温这位医学先辈留下的杰出贡献与精神财富。

一、步履坚定攀医路,学子终成领航者

孙忠亮教授的人生轨迹,始终与中国呼吸病学的发展紧密相连。1913年5月,他出生于浙江杭州。1936年,他怀揣医学热忱考入国立上海医学院,1937年随校迁至重庆,1942年毕业后留校任教,并在附属医院担任医师,开启了从医之路。

在重庆期间,孙忠亮教授不仅在重庆中央医院(今东部战区总医院)担任肺痨学科助教,还兼任重庆市宽仁医院疗养院(今重庆医科大学附属第二医院)和重庆市立肺病疗养院(今重庆市胸科医院)主任,师从著名医学家吴绍青教授,积累了丰富的临床经验。1946年,他随校返沪,继续在吴绍青教授的指导下深耕肺科医教研工作,后赴英国曼彻斯特大学留学,拓宽了学术视野。

1956年,我国首个独立建制的肺病学教研室在上海第一医学院成立,孙忠亮教授担任副主任,主要工作转向医教研。1978年,他接过学科发展“接力棒”,出任该教研室主任和中山医院肺科主任。此外,他还曾担任中华医学会内科学分会理事、中华医学会结核病科学会副主任委员等多个重要社会职务,用责任与担当诠释着医者的使命。1985年,孙忠亮教授因病逝世,享年72岁。斯人已逝,风貌长存,他的精神与贡献永远镌刻在医学丰碑上。

二、承前启后拓新局,呼吸学科铸基石

在数十年的医学生涯中,孙忠亮教授在学术研究与学科建设方面成果卓著。

在临床研究上,孙忠亮教授医术精湛,尤其擅长X光胸片的阅读与分析,先后发表“支气管癌的临床诊断-肺结核合并支气管癌”等40余篇高质量论文。他还主编了《中国医学百科全书·肺病学分册》和全国统编教材《内科学》呼吸系统部分,并与 吴绍青教授共同编著《实用肺结核病治疗学》,这部著作在当时成为全国最权威、最受欢迎的肺病学专著之一。1951年,他参与编写我国最早的内科学专著《实用内科学》,有效满足了新中国成立初期卫生工作者的学习需求。

在学科发展上,孙忠亮教授传承并创新了吴绍青教授的防治理念。他将“治寓于防”优化为“寓治于防”,强调治愈患者、减少传染源对疾病预防的重要性;同时改变结核病“休化三”(休息、化疗、三个月复查)的传统处理模式,主张痰菌阳性患者短期住院规范化疗,待痰菌转阴后即可出院回归社会,推动我国结核病治疗从“疗养时代”迈入“化疗时代”。

在学科架构上,孙忠亮教授极具前瞻性。在肺病科仅有一个病房的情况下,他以办公室为界合理划分区域,分别收治结核病和非结核性肺病患者。早在20世纪60年代初期,他便关注肺癌诊断问题,在《中华医学杂志》发表相关论文,并选派医生到病理科学习,建立病房脱落细胞检查室。他高度关注肺部感染性疾病,强调“不要以为有了抗生素,肺部感染问题就解决了”,并要求肺科细菌室拓展普通细菌检测与培养业务。这些举措为中山医院肺科构建起以慢性气道性疾病和呼吸衰竭抢救、肺癌、肺部感染和肺结核为特色的学科框架,为如今该学科成为上海市重点学科奠定了基础。

三、医术师道铸丰碑,仁心至诚泽后世

“师者,所以传道授业解惑也。”孙忠亮教授既是学术领路人,更是学生心中的良师益友。他倾心培育医学人才,许多学生后来在医学领域担任重要职务,学术水平得到国内外同行认可。晚年时,他还为呼吸系统疾病进修班编写教材并多次授课,将 知识毫无保留地传承下去。在个人品德方面,他廉洁奉公、严于律己,对子女的教育更是“身教大于言教”。在患者眼中,他是一位“把患者放在首位”的好医生。1984年,孙忠亮教授体检发现肾脏异常,却因忙于工作未及时复查;1985年,他出现吃力、气喘症状,才确诊为肾癌晚期并肺部转移。入院仅一个月,72岁的他便离开了毕生热爱的医学事业。

结语

高山仰止,景行行止;虽不能至,然心向往之。孙忠亮教授用一生诠释了医者仁心,他的学术精神、育人情怀与高尚品德,将永远激励着一代又一代呼吸病学后辈砥砺前行,为守护人类呼吸健康、推动医学科学发展不懈奋斗。

勃发·青年感言

查看更多