查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

发热待查犹如破案,在复杂的病史、查体和辅助检查中发现蛛丝马迹,并从众多证据中排除干扰信息,提炼出重要的“情报”,及时、准确地诊断和治疗发热,对于内科各分支学科(尤其是感染科)来说非常重要,同时也具有挑战性。8月3-4日,由中国医师协会和北京大学第一医院共同举办的第三届全国发热性疾病学术会议暨疑难细菌真菌感染诊疗大查房在京举办。会议以病例讨论为基础、专家讲座为点睛、多学科共同参与,既接地气,又具一定的理论高度。

开幕致辞:倡导多学科合作 推动感染科学科建设

大会主席、北京大学第一医院王贵强教授表示,发热待查是感染科学科建设的有力抓手,也是训练内科医生诊疗能力的有效手段,希望通过本次发热性疾病学术会议,能为大家提供一个交流学习的平台,提升内科诊疗思维,提高发热待查诊疗能力。

大会主席、北京大学第一医院王贵强教授开幕式致辞

大会主席、北京大学第一医院王贵强教授开幕式致辞

北京大学第一医院刘新民院长在致辞中指出,发热待查是检验内科医生诊疗能力的重要手段,发热待查的病因既有感染性的、又有非感染性和其他疾病,而多学科合作则是解决发热待查患者的重要手段。

北京大学第一医院刘新民院长开幕式致辞

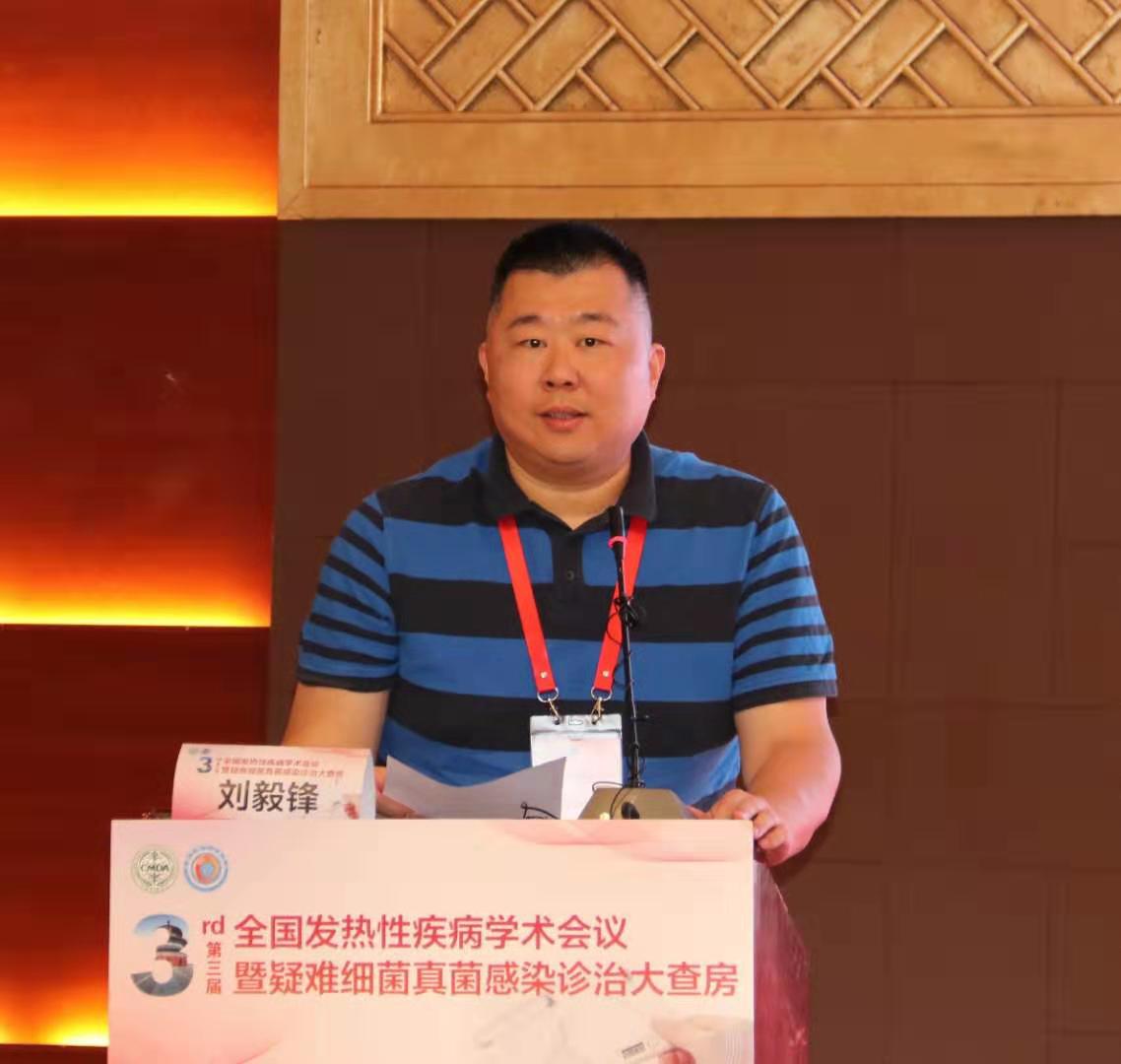

中国医师协会全科继教部刘毅锋:本次会议是以病例讨论和专家点评为基础,多学科参与的一个大内科学术大会。感染科、血液科、风湿免疫科、消化科等科室都有参与,讨论的病例也非常精彩,相信大家通过这次会议都能有所收获。

中国医师协会全科继教部刘毅锋开幕式致辞

复旦大学附属华山医院朱利平教授、北京大学第一医院张卓莉教授以及北京大学肿瘤医院刘卫平教授等知名专家围绕发热待查主题,展开专题报告。随后,主办方精心遴选来自全国各地的9个代表性病例悉数登场,为参会人员带来一场发热待查诊疗思维训练。

细菌感染诊断新指标新技术临床价值分析

北京大学第一医院王贵强教授:目前,感染性疾病的诊断主要依靠临床症状和体征、血常规、胸部影像(如胸片/CT)、微生物检查等。其中,白细胞、中性粒细胞以及C反应蛋白(CRP)是临床医生常用来判断感染的基本生物标志物。随着研究的不断深入,降钙素原(PCT)、白细胞介素-6(IL-6)、人中性粒细胞载脂蛋白(HNL)等新指标在细菌感染诊断中的作用被逐步发掘:

(1)降钙素原(PCT):是一种蛋白质,当严重细菌、真菌、寄生虫感染以及脓毒症和多脏器功能衰竭时它在血浆中的水平升高。

对于中性白细胞减少症患者的发热,PCT可以辅助鉴别细菌感染,而对于肿瘤性疾病患者的发热,PCT可以辅助鉴别细菌感染;

PCT可辅助脓毒症的早期诊断和预后:随细菌感染严重程度的不同(局部感染、脓毒血症、严重脓毒症、脓毒性休克),PCT呈现由低到高的浓度变化。PCT血中浓度与病程发展相关,有助于判断感染及器官机能障碍的严重性;

PCT下降幅度可用来评估治疗效果,可以作为抗菌药物降阶梯治疗的依据之一,可以指导临床医生在减量的同时不降低治疗效率;

PCT指导缩短抗生素疗程不影响预后,缩短抗菌药物治疗时间,减少抗菌药物暴露。

当然,除了细菌感染导致的全身炎症反应,很多因素(包括手术后、严重创伤、严重烧伤等)均可以造成PCT升高,在临床使用中要注意鉴别。

(2)白细胞介素-6(IL-6)检测在辅助脓毒症诊断及监测抗生素疗效中的临床价值:IL-6有助于明确SIRS中的感染患者、可辅助脓毒症诊断,有助于早期诊断新生儿脓毒症。IL-6浓度在感染治疗后幸存患者中持续降低,是28天死亡率的显著预测因子,IL-6迅速升高则有助于预判发热患者存在感染。

(3)人中性粒细胞载脂蛋白(HNL)定量检测的临床应用:细菌感染时,刺激中性粒细胞释放特异性蛋白,血清中HNL浓度升高越多,感染程度越严重;感染减轻或消除后,HNL脓毒随病情程度呈下降趋势。其临床价值表现在:

细菌性炎性疾病的鉴别诊断/区分细菌感染和病毒感染:在不明原因的炎性疾病中,HNL水平升高表明细菌感染激发中性粒细胞;

监控具有感染危险的患者:预警脓毒症;

病程监控和预后:抗生素治疗后,HNL水平的变化可更好地反映预后,指导抗生素合理使用;

早发性新生儿脓毒症:脓毒症预警和诊断;

术后感染监测:术后患者会伴有发热症状,检测HNL可辅助诊断是否感染。

(4)中性粒细胞CD64指数临床应用:CD64是免疫球蛋白G(IgG)的Fc受体之一,连接着体液免疫和细胞免疫,在细胞吞噬、清除免疫复合物、抗原递呈和释放炎症介质中起关键作用。可以用于发热待查鉴别:

细菌感染(胞外菌和胞内菌)时,CD64会升高;

大部分病毒及其他非细菌感染一般不升高或轻度升高;

细菌的种类对于CD64指数升高幅度影响不大;

CD64升高与感染的程度呈正相关,全身感染升高程度要大于局部感染,部分局部感染没有引起发热,CD64可正常;

布鲁氏菌等胞内菌感染轻度升高。

抗菌药物合理应用的关键是病原诊断,细菌和非细菌感染的鉴别诊断则是病原诊断的基础,临床医生需结合临床、中性粒细胞,以及PCT、IL-6、HNL和CD64等联合判断有益于减少抗菌药物的使用;当然,必须要对新的标志进行系统评价。

北京大学第一医院王贵强教授作《细菌感染诊断新指标新技术临床价值分析》主题讲座

发热待查之真菌感染

复旦大学附属华山医院朱利平教授:感染性发热是指由各种病原体,如细菌、病毒、真菌、支原体等侵入机体引起感染,从而出现的发热,是常见的症状之一,约占发热病因的50%~60%。其中,真菌感染作为感染性发热的重要类型,在发热患者中并不少见,尤其是深部真菌感染, 早期表现不典型, 但病情进展快, 病死率高, 更应引起重视。因此,在寻找不明原因发热患者的感染灶和推测可能的病原菌时,临床医生一定不能忘记真菌感染的可能性。

临床医生一定要有全球视野

在寻找病原菌时,临床医生一定要有全球视野。重视流行病学史和接触史,要把流行病学史当作一个大事来询问,关注国内外实时疫情。

病原学是王道:培养与活检

发热待查诊疗中,诊断是最重要的步骤,一定要在明确诊断的情况下进行治疗,而要明确诊断,病原学是辅助诊断最权威的工具。

MDT:团队很重要

作为最常见的一类临床表现,发热的病因有200多种,除感染性疾病为其主要病因外,亦可见于多种疾病,缺乏特异性,发热待查也被认为是临床内科遇到的最大难题之一。很多时候,对于发热待查患者的诊治,感染科是无法独立诊治的,需要联合血液科、外科、消化科进行多学科的综合救治。

复旦大学附属华山医院朱利平教授作《发热待查之真菌感染》主题讲座

发热之风湿免疫病诊断及鉴别诊断

北京大学第一医院张卓莉教授:引起经典型发热待查的病因超过200种,其中非感染性炎症性疾病(包括自身免疫性疾病和自身炎症性疾病)约占20-30%,发热是许多常见风湿免疫性疾病的共同表现。在发热待查患者中,常见的自身免疫性疾病病因有系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎以及血管炎(包括大血管炎、风湿性多肌痛、肉芽肿性多血管炎等)等。而自身炎症性疾病,最常见的是成人Still病和家族性地中海热,其各自都有可套用的分类诊断标准。但自身免疫性或者自身炎症性疾病套用分类诊断容易,明确诊断却很困难:

当表现为发热,伴单/寡关节炎时,要与痛风和脊柱关节炎相鉴别;

当表现为发热,伴多关节炎表现时,要与类风湿关节炎鉴别,如果患者血清RA阳性伴发热,需重点排查肿瘤性疾病;

当表现为发热,伴系统性炎症时,要鉴别系统性红斑狼疮、系统性血管炎、成人Still病;

在发热的同时,患者服药,要考虑DRESS(伴嗜酸粒细胞增多和系统症状的药疹,药物超敏反应综合征),尽管少见,但后果较严重。

发热是风湿免疫性疾病的常见表现之一,但并不特异。风湿免疫性疾病多为分类诊断标准,符合不等于可确诊,不符合也不意味着不能诊断,在以发热为主线,套用相关标准时需格外审慎,要密切结合临床。而详细的病史、查体,完善的实验室检查,影像学以及病理支持是诊断风湿免疫病导致发热重要手段。另外,免疫、感染、肿瘤三者存在一定交集和动态变化,严密随访也是临床诊疗的是关键。

北京大学第一医院张卓莉教授作《发热之风湿免疫病诊断及鉴别诊断》主题讲座

变幻莫测的淋巴瘤诊断

北京大学肿瘤医院刘卫平教授:与感染科对发热待查的分类不同,从肿瘤科角度,发热的病因可归为2类——肿瘤性发热和非肿瘤性发热。几乎所有常见恶性肿瘤均可表现有不明原因发热, 但最常见的是淋巴瘤和血液系统恶性肿瘤,实体瘤中以肾细胞癌最多见。

淋巴瘤的典型临床表现有:①发热——38度以上,超过3天;②盗汗:冷汗,湿透床单或枕巾;③消瘦:6个月内,体重下降10%。体征则主要表现为无痛淋巴结进行性肿大,可以从大小、形状和质地鉴别。

淋巴瘤不止发生于淋巴结,腋窝、纵隔、腹腔腹膜后、胃等部位都有可能发生淋巴瘤。有淋巴细胞的地方,就有可能是淋巴瘤;没有淋巴细胞的地方,依然有可能是淋巴瘤。淋巴瘤分为:霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。淋巴瘤的诊断要病理的诊断,但准确病理诊断的前提有很多,包括高质量的样本、免疫组化辅助抗体选择、基因或遗传学检测帮助引物或探针的选择,最重要的是,要有详实的临床信息,以辅助病理医生决策。临床医生需在送检标本时给病理科医生提供更多临床信息,病理科医生才会给出更明确的诊断。

因病理类型繁杂、治疗方法多样、预后转归迥异,以及在诊断中受到多种因素的影响,如感染、自身免疫等,所以,淋巴瘤的诊断需要多学科团队合作,而多学科联合诊断也是淋巴瘤诊断和治疗的有效方法。

北京大学肿瘤医院刘卫平教授作《变幻莫测的淋巴瘤诊断》主题讲座

随后,来自北京大学第三医院、重庆医科大学附属第一医院等9家医院提供的病例悉数登场,病例来自感染科、呼吸科、风湿免疫科、血液科,多学科汇集一堂,现场讨论激烈。

现场讨论

会议现场

据悉,本次会议参会人员来自全国21个省份,共涉及13个学科,包括风湿免疫科、感染科、呼吸科、ICU、血液科等,以多学科讨论形式解析病例。发热待查诊疗是内科医生的基本功,相信通过本次会议的学习,参会的临床医生能快速提升发热待查诊疗能力。

(《中国医学论坛报》刘玉 整理报道 北京大学第一医院 侯凤琴教授 审校)

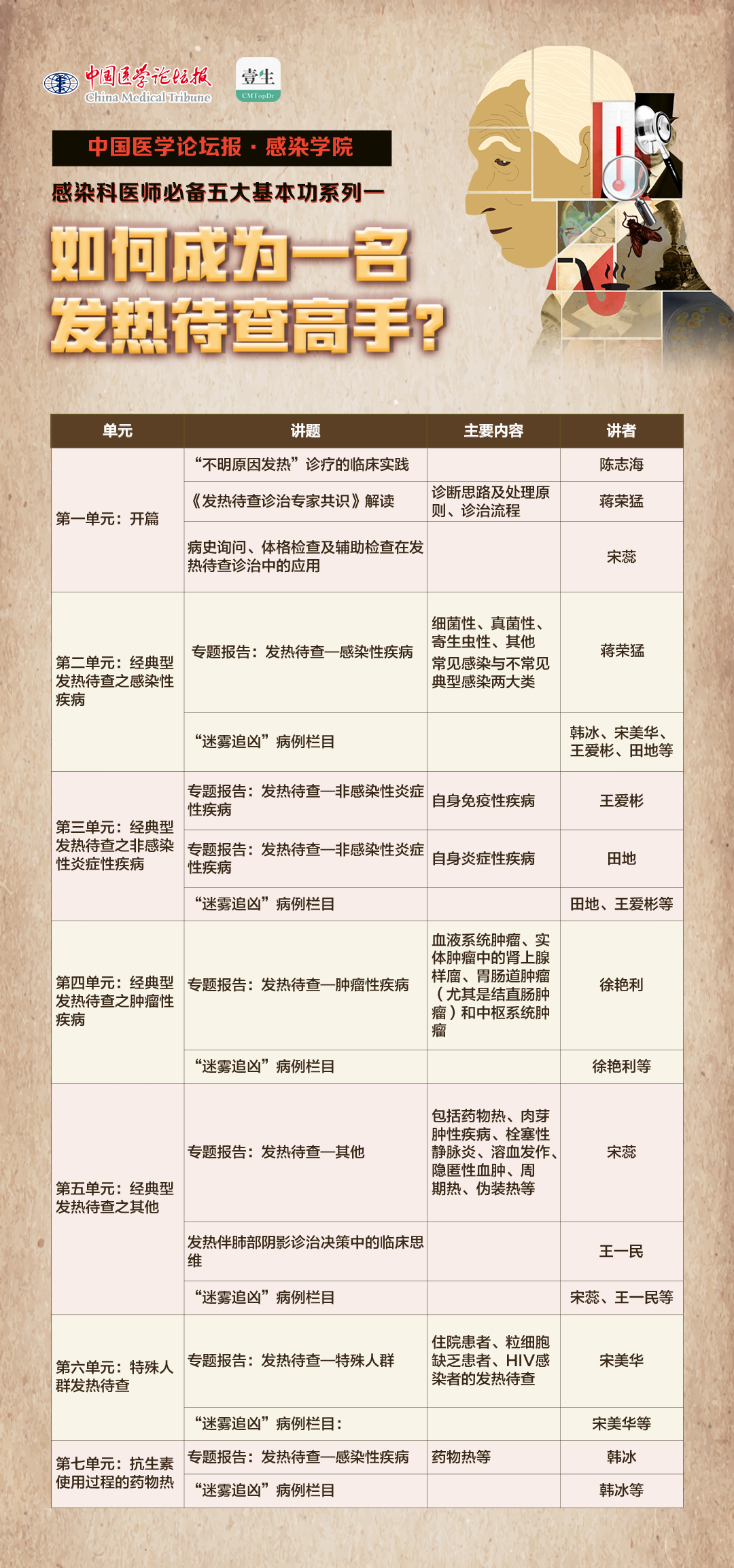

更多关于发热的视频课程,详见链接,欢迎大家点击观看!

查看更多