查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

(通讯员 孙国根)在国家自然科学基金委的资助下,复旦大学药学院魏刚教授研究团队带领博士研究生江宽,经近8年攻关,在无创眼内基因药物递送研究领域获重要进展,对治疗致盲性慢性眼底疾病有重要意义。近日该成果已发表在国际知名学术期刊《纳米快报》(《Nano Letters》)上。

据悉,视觉是人类认知世界最主要的途径,与生活质量息息相关。据统计,世界范围内视力受损人群数量约为13亿,其中3600万为失明患者。慢性眼底疾病是导致人们视力严重受损甚至失明的主要原因。

魏刚介绍,遗传性视网膜病变、视网膜母细胞瘤、老年黄斑变性、糖尿病性视网膜病变等慢性眼底疾病是导致人们视力严重受损甚至失明的主要原因,为治疗此类疾病,目前采用的方法是,将获准应用于临床的眼科基因药物,通过眼内注射方法给药,但由于基因药物分子量大、亲水性强,眼球的特殊保护机制会自动阻止药物进入,使其无法在眼部吸收(即便是小分子药物,其吸收率也不足5%),且潜在副反应发生率高、眼内炎、视网膜劈裂或脱落患者顺应性差等风险。

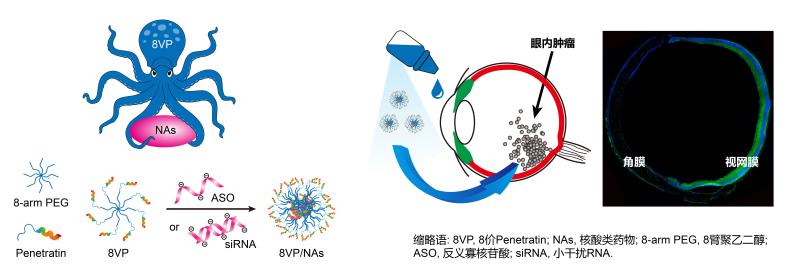

为改变这一现状,7年多前,魏刚团队开始了无创给药眼内基因药物递送研究,他们首先设计了一系列用于滴眼给药的基因递送系统,注重在无创眼内基因递送方面积累、总结成功经验。研发过程中,研究团队受到章鱼的启发,以生物相容性良好的高分子材料“多臂聚乙二醇”为内核,在每个侧链末端连接经优选的多肽类眼部吸收促进剂渗透素(Penetratin),于是成功构建了一种类似章鱼结构的柔性多“手臂”渗透素作为递送基因药物的载体。该载体可与基因药物自发组装成小于100 纳米的基因复合物,其部分“手臂”可用于压缩和携载基因,其余“手臂”也可向外自由伸展,保持对眼部吸收屏障的高效渗透能力。经反复验证,该基因复合物主要通过非角膜途径吸收进入眼内,进而有效抑制眼内肿瘤细胞中的蛋白表达,为实现无创眼内基因药物递送提供了安全、有效的新策略。该基因复合物与目前广泛使用的市售基因药物载体相比,其安全性优势突出,且制备方法简便、稳定性好,眼部吸收效果更佳,有望成为一种通用的基因递送载体,可有效促进基因治疗技术的临床转化。

示意图:章鱼状柔性载体与小干扰核酸形成基因复合物,及其通过滴眼给药的吸收途径与眼内分布

论文链接

查看更多