查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

引用本文

刘宗超, 李哲轩, 张阳, 等. 2020全球癌症统计报告解读[J]. 肿瘤综合治疗电子杂志, 2021, 7(2): 1-13.

2020年

全球癌症统计报告解读

刘宗超1,2,李哲轩1,张阳1,周彤1,张婧莹1,游伟程1,潘凯枫1,李文庆1(1.北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所 流行病学研究室,北京 100142;2.哥伦比亚大学公共卫生学院 生物统计学系,美国 纽约 10032)

基金项目:第三批北京市属医学科研院所公益发展改革试点项目(京医研2019-1)

通信作者:李文庆 E-mail:

【摘要】 2021年1月,国际癌症研究机构团队在美国癌症学会旗下权威杂志《临床医师癌症杂志》(CA: A Cancer Journal for Clinicians)发表了最新的全球癌症统计报告。该报告阐述了2020年36种癌症在全球185个国家的发病和死亡情况,分析了其性别和地理分布差异,并根据2020年估计的发病和死亡数据预估了2040年全球可能面临的癌症疾病负担。北京大学肿瘤医院流行病学研究室团队对该报告进行了整理,结合中国主要癌症的流行趋势与疾病负担对该报告进行简要解读。

据2019年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)统计,癌症是目前112个国家人口的第一或第二大死因,以及23个国家人口的第三或第四大死因。癌症导致巨大的疾病负担,不仅是全球主要死因之一,也是阻碍人类期望寿命延长的重要因素。国际癌症研究机构(International Agency for Research on Cancer,IARC)致力于调查、统计和分析全球癌症流行病学数据,并开展癌症病因学研究。其下属的癌症监测部负责收集全球人群的肿瘤登记资料,对全球癌症发病和死亡负担进行评估,近年来已陆续发布了2002、2008、2012、2018年的全球癌症统计报告。2021年1月,IARC的研究团队基于世界各地的肿瘤登记数据,于美国癌症学会旗下《临床医师癌症杂志》(CA: A Cancer Journal for Clinicians)发表了《2020年全球癌症统计报告:全球185个国家36种癌症发病率和死亡率的估计》,是全球癌症统计系列报告于2018年发布后的首次更新。

该报告阐述了2020年全球主要类型癌症的发病和死亡估计情况,为了解全球不同地区与人群之间癌症疾病负担的分布差异提供了第一手数据。同时报告还预估了2040年的癌症疾病负担,探讨了全球癌症流行趋势的长期变化规律。全面总结和梳理全球不同地区癌症负担分布情况及其变化趋势,对中国制定短期和长期癌症防控策略具有重要的指导意义。

本文系统整理和分析了GLOBOCAN 2020的统计数据,对全球最新癌症发病和死亡情况进行解读,并对未来全球癌症疾病负担的发展趋势进行讨论。通过比较2020年中国主要癌症的发病和死亡情况与世界水平的异同,分析未来中国所面临的癌症疾病负担及癌症防治前景。

1 数据来源与方法

1.1 数据来源 全球癌症统计报告的数据来源于IARC基于肿瘤登记信息和国家生命统计资料开发的GLOBOCAN数据库。最新的GLOBOCAN数据库(GLOBOCAN 2020)于2020年12月完成更新,按年龄和性别对185个国家36种癌症的发病和死亡数据进行分层描述,其可视化数据可在全球癌症观察站(Global Cancer Observatory,GCO;)查阅。对2020年癌症发病和死亡情况进行估计的方法与2018年所使用的方法基本一致,主要是应用死亡率与发病率之比,通过数学建模的方法进行短期预测。GLOBOCAN所记录的36种癌症均根据国际疾病分类第10版分类方法进行编码。

在描述全球癌症的发病和死亡情况时,GLOBOCAN数据库采用国家或地区内最优来源的癌症数据。因此,对国家数据估算的有效性取决于原始数据的质量和代表性。GLOBOCAN 2020用于估算癌症疾病负担的人口学数据来源于联合国2018年公布的世界各国人口估算数[10],用于估算发病率的发病数据来源于以人群为基础的肿瘤登记报告数据。需要注意的是,并非所有国家都具有覆盖全人群的肿瘤登记系统,GLOBOCAN仅将有肿瘤登记覆盖区域的数据纳入分析。IARC最新发布的五大洲癌症发病率(Cancer Incidence in Five Continents,CI5)显示,截至2010年,全球肿瘤登记工作已覆盖了世界上24%的人口,其中高质量的肿瘤登记工作目前已覆盖了约15%的世界总人口。GLOBOCAN 2020用于估算死亡率的数据来源于WHO死亡数据库。截至2010年,全世界已有1/3的人口被纳入该数据库。

1.2 癌症发病率与死亡率估算方法

1.2.1 癌症粗发病率估算原则 GLOBOCAN 2020对于癌症发病率的估计方法包括以下6种:①对45个具有全国癌症发病登记数据的国家,直接使用其国家级癌症发病登记数据预估2020年的发病情况;②对于54个仅具有地区性癌症发病登记数据的国家,采用一个或多个登记点的数据代表本国发病率,或采用多个登记点发病率的加权均数或其算术均数代表本国发病率;③对于14个无发病登记数据、仅有死亡登记数据的国家,通过对死亡率与发病率之比建模估算出本国发病率;④对于37个无发病登记数据、仅有估计死亡数据的国家,先采用同一地理区域内邻国的发病数据代替本国癌症发病情况,随后同样借助死亡率与发病率之比,通过建模估算出本国发病率;⑤对于5个既无发病、又无死亡登记数据的国家,其所有年龄和性别发病率均是通过对其全部周边邻国的总体发病率取平均值计算得出,随后根据癌症的相对频率对这些比率进行划分,以获得本国发病率;⑥对于另外30个既无发病,又无登记死亡数据的国家,且仅有部分邻国有相关数据的,通过对其部分邻国发病率取均值来估算本国发病率。

1.2.2 癌症粗死亡率估算方法 GLOBOCAN 2020中癌症死亡率的估计方法有以下4种:①对80个国家,直接使用其国家级数据预估2020年的死亡情况;②对21个国家,采用一个登记点的数据代表本国死亡率,或采用多个登记点死亡率的加权均数或算术均数代表本国死亡率;③对81个国家,先采用同一地理区域内邻国的死亡数据代替本国癌症死亡情况,随后借助发病率与死亡率之比,通过建模估算出死亡率;④对于3个国家,通过对其部分邻国的死亡率取均值估算本国死亡率。

1.2.3 中国数据来源及粗率估算方法 GLOBOCAN 2020用于估算中国癌症发病率和死亡率的原始肿瘤登记数据已在CI5第Ⅺ卷公布。对于大部分癌症类型,用于估计中国癌症发病率和死亡率的数据来源于92个肿瘤登记处,相比2018年新增2个登记处的数据。需要注意的是,2020年中国结肠癌、直肠癌、乳腺癌、前列腺癌和甲状腺癌的发病率和死亡率是基于23个肿瘤登记处的原始数据估算所得。对发病率和死亡率的估算,采用了多个登记点发病或死亡率的加权均数或算术均数代表中国的发病率或死亡率。最终估算的发病率和死亡率按城镇地区60%和乡村地区40%的权重合并所得。

1.2.4 标准化发病率和死亡率计算方法 根据1966年Segi's世界标准人口,GLOBOCAN 2020针对主要癌症类型,分国家和地区以及联合国人口司划分的20个全球区域,按照世界标准人口的年龄分布,计算每10万人口的世界标准人口标准化发病率(age-standardized incidence rate by world standard population,ASIRW)和世界标准人口标准化死亡率(age-standardized mortality rate by world standard population,ASMRW),并在无竞争性死亡原因的前提假设下,计算了0~74岁人群罹患或死于癌症的累积风险。这些标准化后的指标可在具有不同年龄结构的人口间进行比较。

2 结果

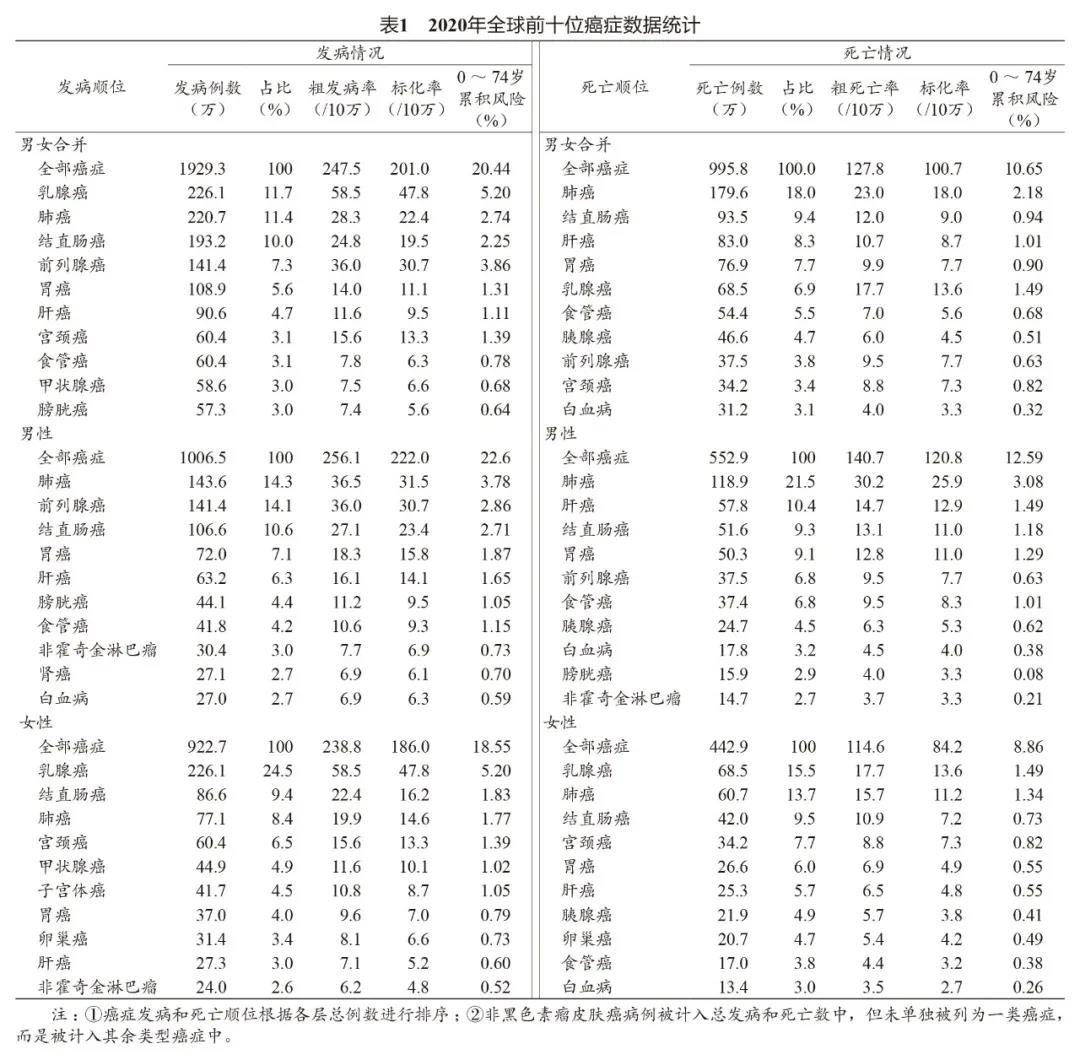

2.1 全球癌症发病和死亡概况 2020年全球预计新发癌症病例数19 292 789例,粗发病率247.5/10万,ASIRW为201.0/10万;预计新发死亡病例数9 958 133例,粗死亡率127.8/10万,ASMRW为100.7/10万(表1)。2020年报告的ASIRW较2018年(197.9/10万)明显升高,ASMRW则较2018年(101.1/10万)略有降低。

2.2 全球主要癌症发病和死亡顺位 2020年全球癌症发病和死因谱上排名前十(按例数排序)的癌症如表1所示。男女合计来看,有超过60%的新发病例和超过70%的死亡病例集中在排名前十的癌症。女性乳腺癌是全球新发病例数最高的癌症(约占男女新发病例总数的11.7%),发病谱排位第2~5位的分别是肺癌(11.4%)、结直肠癌(10.0%)、前列腺癌(7.3%)和胃癌(5.6%)(图1A)。肺癌是全球癌症致死的首位原因,占癌症致死总数的18%,其次为结直肠癌(9.4%)、肝癌(8.3%)、胃癌(7.7%)和女性乳腺癌(6.9%)(图1B)。

2.3 全球主要癌症的性别分布 总体而言,全球女性癌症的发病和死亡率均低于男性,标准化率的男女差距尤甚。

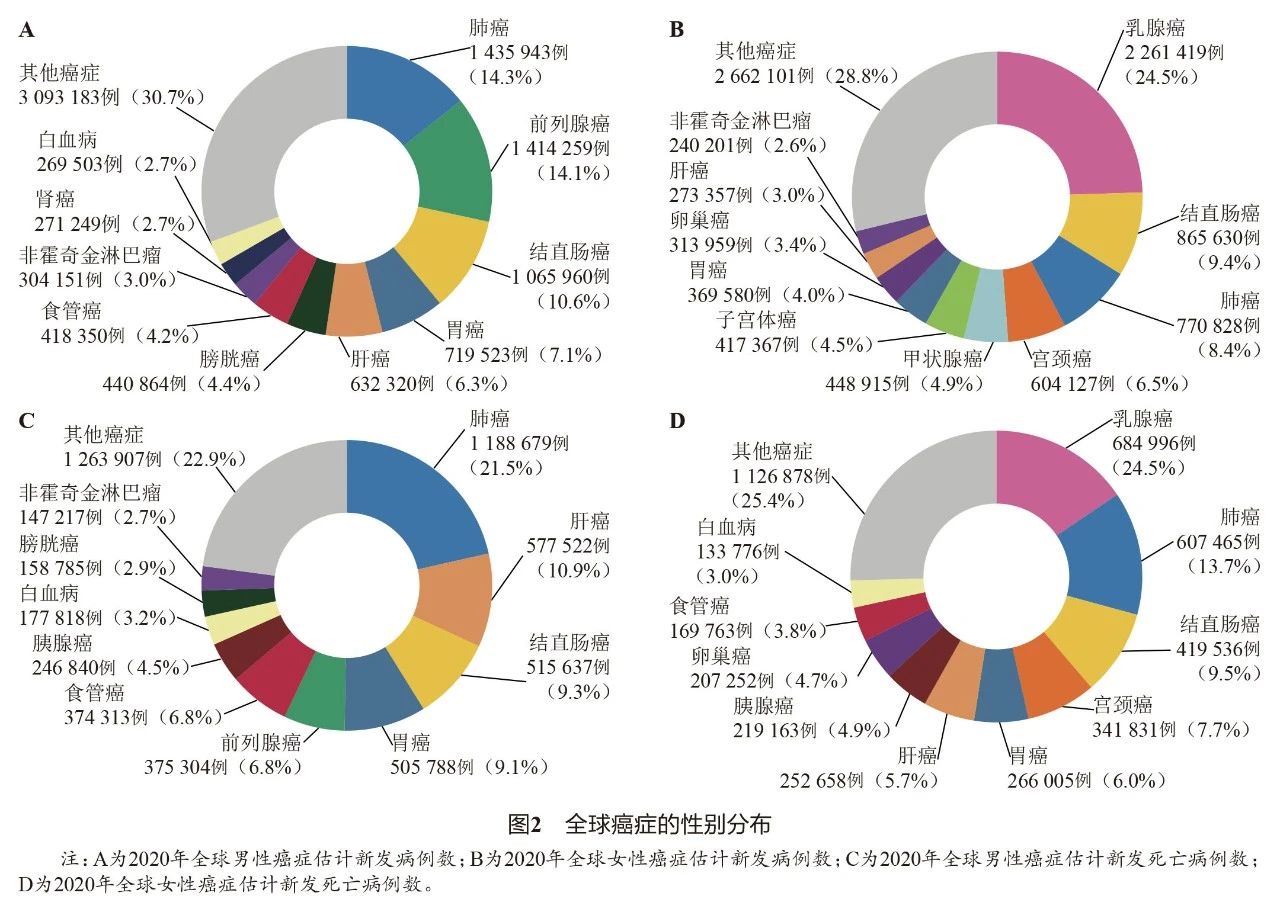

2020年全球男性癌症新发病例数10 065 305例,粗发病率256.1/10万,ASIRW为222.0/10万。男性最常被诊断的是肺癌(约占新发病例数的14.3%),排位第2~5位的分别是前列腺癌(14.1%)、结直肠癌(10.6%)、胃癌(7.1%)和肝癌(6.3%)(图2A)。2020年全球女性癌症新发病例数9 227 484例,粗发病率238.8/10万,ASIRW为186.0/10万。女性最常被诊断的是乳腺癌(约占新发病例数的24.5%),其次是结直肠癌(9.4%)、肺癌(8.4%)、宫颈癌(6.5%)和甲状腺癌(4.9%)(图2B)。

2020年全球男性癌症新发死亡病例数5 528 810例,粗死亡率140.7/10万,ASMRW为120.8/10万。男性癌症致死原因的前三位依次是肺癌(约占新发死亡病例数的21.5%)、肝癌(10.4%)和结直肠癌(9.3%)(图2C)。女性癌症新发死亡病例数4 429 323例,粗死亡率为114.6/10万,ASMRW为84.2/10万。女性癌症致死原因的前三位依次是乳腺癌(15.5%)、肺癌(13.7%)和结直肠癌(9.5%)(图2D)。

2.4 全球癌症的地理分布 全球癌症的分布存在鲜明的地区差异。分大洲来看,最新报告估计,虽然欧洲人口仅占全球人口的9.7%,但2020年其估计新发和死亡病例却占到了发病总数的22.8%和死亡总数的19.6%。此外,美洲新发和死亡病例占发病总数的20.9%和死亡总数的14.2%。总体来看,欧美地区癌症新发病例占比要高于死亡病例占比。与欧美地区相反,由于存在癌症类型的差异,亚洲和非洲癌症死亡病例数的全球占比高于新发病例数占比。其中2020年全球估计有49.3%的新发病例和58.3%的死亡病例发生在亚洲,这两个百分比虽均低于亚洲所占全球人口的比例(约60%),但死亡占比相对较高。非洲的新发病例数占全球的比例(7.2%)也高于死亡病例数的全球占比(5.7%)。

从主要癌种来看,全球185个国家中有157个国家的女性首位高发癌症是乳腺癌,其次是宫颈癌,在23个国家居于发病谱首位,只有5个国家是乳腺癌和宫颈癌之外的其他癌种居女性发病谱首位。女性死因谱上居首位的癌症在全球的分布虽不似发病谱分布这样同质,但乳腺癌和宫颈癌分别是110个和36个国家女性的首位癌症死因,肺癌是25个国家女性的首位癌症死因。与女性相比,不同国家男性发病谱中首位癌症的发生部位更为多样。有107个国家的男性发病谱排序第一位的是前列腺癌,较2018年的105个国家有所增加;肺癌是36个国家男性的首位高发癌症,而结直肠癌和肝癌各为11个国家男性发病的首位癌症。在死因谱上,肺癌在93个国家中位列男性首位癌症死因;前列腺癌位列48个国家男性首位癌症死因;肝癌和胃癌分列23个和10个国家男性首位癌症死因。男女合计来看,乳腺癌是全球79个国家的首位高发癌症,肺癌是全球87个国家的首位癌症死因,均多于其他任意癌种。

2.5 全球主要癌症的人类发展指数分布 与既往的报告相似,根据人类发展指数(human development index,HDI)对全球社会经济发展水平的分类(非常高、高、中和低),2020年全球癌症统计报告根据HDI水平对全球不同地区的癌症发病率和死亡率情况进行评估。

不同HDI水平的国家,癌症发病率差异较大。总体而言,发病率随着HDI水平的升高而升高。低HDI国家中,男女标化发病率最低的分别为104.3/10万和128.0/10万,而非常高HDI国家男女标化发病率最高的分别为335.3/10万和267.6/10万。高或非常高HDI国家的男性标化死亡率(122.9/10万~141.1/10万)约为中或低HDI国家男性标化死亡率(76.6/10万~78.0/10万)的2倍,而女性标化死亡率(67.0/10万~88.4/10万)的HDI分布差异则相对较小。

从主要癌种来看,在男性中,高或非常高HDI国家的肺癌标化发病率为39.0/10万,前列腺癌标化发病率为37.5/10万,而中或低HDI国家肺癌标化发病率为11.3/10万,前列腺癌标化发病率为10.3/10万,这两类癌症在高或非常高HDI以及中或低HDI国家中均依次排在男性癌症发病谱的第1和第2位。在高或非常高HDI国家中,男性发病谱总体居第3位的是结直肠癌(29.0/10万),这些国家中结直肠癌发病总数最高的是美国男性。在中或低HDI国家中,男性发病谱居第3位的是唇和口腔癌(10.2/10万),该类癌症的疾病负担在印度较重。从女性发病来看,乳腺癌的总体发病率远超其他癌症,但在发达国家(55.9/10万)远高于发展中国家(29.7/10万)。

2.6 全球主要癌症发病和死亡情况

2.6.1 女性乳腺癌 2020年,女性乳腺癌已超越肺癌成为全球癌症发病率最高的癌种。从女性来看,乳腺癌在全球绝大多数国家中居发病谱和死因谱首位。2020年全球女性乳腺癌新发病例2261419例,死亡病例684 996例,分别占女性癌症新发和死亡总数的24.5%和15.5%。其标化发病率和死亡率分别为47.8/10万和13.6/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为5.20%和1.49%(表1)。

女性乳腺癌的发病情况与地区经济发展水平相关,其发病率在发达国家较发展中国家高,但死亡率在发达国家较低。近年来,乳腺癌的发病率在亚非拉发展中国家和部分高收入国家(如日本和韩国)均迅速上升。其中,撒哈拉沙漠以南非洲女性乳腺癌的发病率和死亡率上升显著且预后较差,可能与当地较差的医疗资源以及落后的防控能力有关。

2.6.2 肺癌 2020年全球肺癌新发病例2206771例,死亡病例1796144例,分别占癌症发病和死亡总数的11.4%和18.0%。肺癌的标化发病率和死亡率分别为22.4/10万和18.0/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为2.74%和2.18%。肺癌在男性高发,男性标化发病率(31.5/10万)和死亡率(25.9/10万)约为女性(分别为14.6/10万和11.2/10万)的2倍(表1)。

目前,发达国家的肺癌发病率和死亡率约为发展中国家的3~4倍。然而,在发达国家推行积极控烟策略而发展中国家吸烟率居高不下的影响下,全球总体烟草使用率也在持续增长,截至2016年,全球约有80%的15岁以上吸烟者居住在低、中等收入国家,肺癌的发病率和死亡率在发达国家和发展中国家之间的分布很有可能因此发生逆转。

2.6.3 结直肠癌 结直肠癌目前居全球发病谱第3位和死因谱第2位。2020年全球结直肠癌新发病例1931590例,死亡病例935 173例,分别占癌症发病和死亡总数的10.0%和9.4%。其标化发病率和死亡率分别为19.5/10万和9.0/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为2.25%和0.94%。结直肠癌的男性标化发病率(23.4/10万)和死亡率(11.0/10万)均远高于女性(分别为16.2/10万和7.2/10万)(表1)。有数据表明,结直肠癌的发病显示出了年轻化的趋势。

结直肠癌在发达国家的发病率约为发展中国家的4倍,但死亡率较为接近。分部位来看,直肠癌的发病率在东亚地区最高。此外,结肠癌和直肠癌均在欧洲、澳大利亚、新西兰和北美地区高发。

2.6.4 前列腺癌 前列腺癌是男性第二大常见癌症和第五大癌症死因。2020年全球前列腺癌新发病例1414259例,死亡病例375 304例,分别占男性癌症发病和死亡总数的14.1%和6.8%。男性中标化发病率和死亡率分别为30.7/10万和7.7/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为2.86%和0.63%(表1)。

前列腺癌在发达国家的标化发病率(37.5/10万)约为发展中国家(11.3/10万)的3倍,死亡率在国家间则较为接近(分别为8.1/10万和5.9/10万)。分地区来看,其发病率在北欧和西欧地区最高,死亡率在加勒比地区最高。

2.6.5 胃癌 胃癌居全球癌症发病谱的第5位与死因谱的第4位。2020年全球胃癌新发病例1089103例,死亡病例768793例,分别占发病和死亡总数的5.6%和7.7%。其标化发病率和死亡率分别为11.1/10万和7.7/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为1.31%和0.90%。男性胃癌的标化发病率(15.8/10万)和死亡率(11.0/10万)均约为女性标化发病率(7.0/10万)和死亡率(4.9/10万)的2倍。胃癌的粗发病率在东亚地区(39.1/10万)最高,其标化发病率和死亡率分别为22.4/10万和14.6/10万。根据性别分层,日本男性和蒙古国女性的胃癌标化发病率(分别为48.1/10万和20.7/10万)在东亚各国中最高。

近半个世纪以来,非贲门胃癌的总体发病率和死亡率在世界范围内稳定下降。但有研究发现,50岁以下人群的胃癌(包括贲门与非贲门癌)发病率在高危和低危国家均有所上升,其原因值得深入探究。

2.6.6 肝癌 2020年全球肝癌新发病例905677例,死亡病例830180例,分别占癌症发病和死亡总数的4.7%和8.3%。其标化发病率和死亡率分别为9.5/10万和8.7/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为1.11%和1.01%。男性肝癌标化发病率(14.1/10万)和死亡率(12.9/10万)约为女性肝癌标化发病率和死亡率(分别为5.2/10万和4.8/10万)的2~3倍(表1)。

2.6.7 食管癌 2020年全球食管癌新发病例604100例,死亡病例544076例,分别占发病和死亡总数的3.1%和5.5%。其标化发病率和死亡率分别为6.3/10万和5.6/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为0.78%和0.68%。男性发病率和死亡率均为女性的2~3倍(表1)。

食管癌两种最常见的组织学亚型是鳞状细胞癌和腺癌。不同亚型食管癌的发病率地理差异较大。高收入国家的食管癌病例中约2/3为食管腺癌。中国是食管癌的高风险地区,以食管鳞癌为主。目前我国食管鳞癌的发病率总体呈下降趋势,原因可能与居民的饮食结构随经济发展改善有关。

2.6.8 宫颈癌 2020年全球女性宫颈癌新发病例604 127例,死亡病例341 831例,分别占女性癌症发病和死亡总数的6.5%和7.7%。宫颈癌标化发病率和死亡率分别为13.3/10万和7.3/10万,0~74岁累积发病和死亡风险分别为1.39%和0.82%。宫颈癌在发展中国家的发病率和死亡率远高于发达国家(标化发病率分别为18.8/10万和11.3/10万;死亡率分别为12.4/10万和5.2/10万)(表1)。非洲国家马拉维共和国宫颈癌的发病率和死亡率均居世界首位。

2.6.9 甲状腺癌 2020年全球甲状腺癌新发病例586202例,死亡病例43646例,分别占发病和死亡总数的3.0%和0.4%。其标化发病率和死亡率分别为6.6/10万和0.43/10万,0~74岁累积发病和死亡风险为0.68%和0.05%。甲状腺癌的女性标化发病率(10.1/10万)约为男性(3.1/10万)的3倍,而男性和女性的标化死亡率(分别为0.35/10万和0.50/10万)则较为接近(表1)。

2.6.10 膀胱癌 2020年全球膀胱癌新发病例573278例,死亡病例212536例,分别占癌症发病和死亡总数的3.0%和2.1%。标化发病率为5.6/10万,标化死亡率为1.9/10万,0~74岁累积发病风险为0.64%和0.18%。男性膀胱癌的标化发病率(9.5/10万)和死亡率(3.3/10万)均为女性(1.7/10万和0.47/10万)的3~4倍(表1)。

2.6.11 其他常见肿瘤 胰腺癌预后较差,是全球癌症死亡的第七大主要原因(表1)。2020年胰腺癌预计死亡病例数(约46.6万)几乎与新发病例数(约49.6万)相同。2020年非霍奇金淋巴瘤在全球约有54.4万新发病例和26万死亡病例,其在发达国家的发病率约为发展中国家的2倍。澳大利亚和新西兰是非霍奇金淋巴瘤发病率最高的国家。

尽管某些癌症未排进全球发病谱前十位,但它们在部分国家或地区却高度流行。例如,卡波西肉瘤在全球范围内相对罕见,但在非洲南部地区和东非的几个国家较为流行,并且是2020年莫桑比克共和国和乌干达共和国男性的首位高发癌症和因癌致死原因。唇癌和口腔癌在南亚(例如印度、斯里兰卡和巴基斯坦)地区非常普遍,在东亚和西欧地区、澳大利亚/新西兰的发病率也较高。除了嚼槟榔的习惯以外,唇癌和口腔癌的发病还与饮酒、吸烟、口咽区人乳头瘤病毒(HPV)感染以及因阳光照射而导致的紫外线暴露(对唇癌)有关。

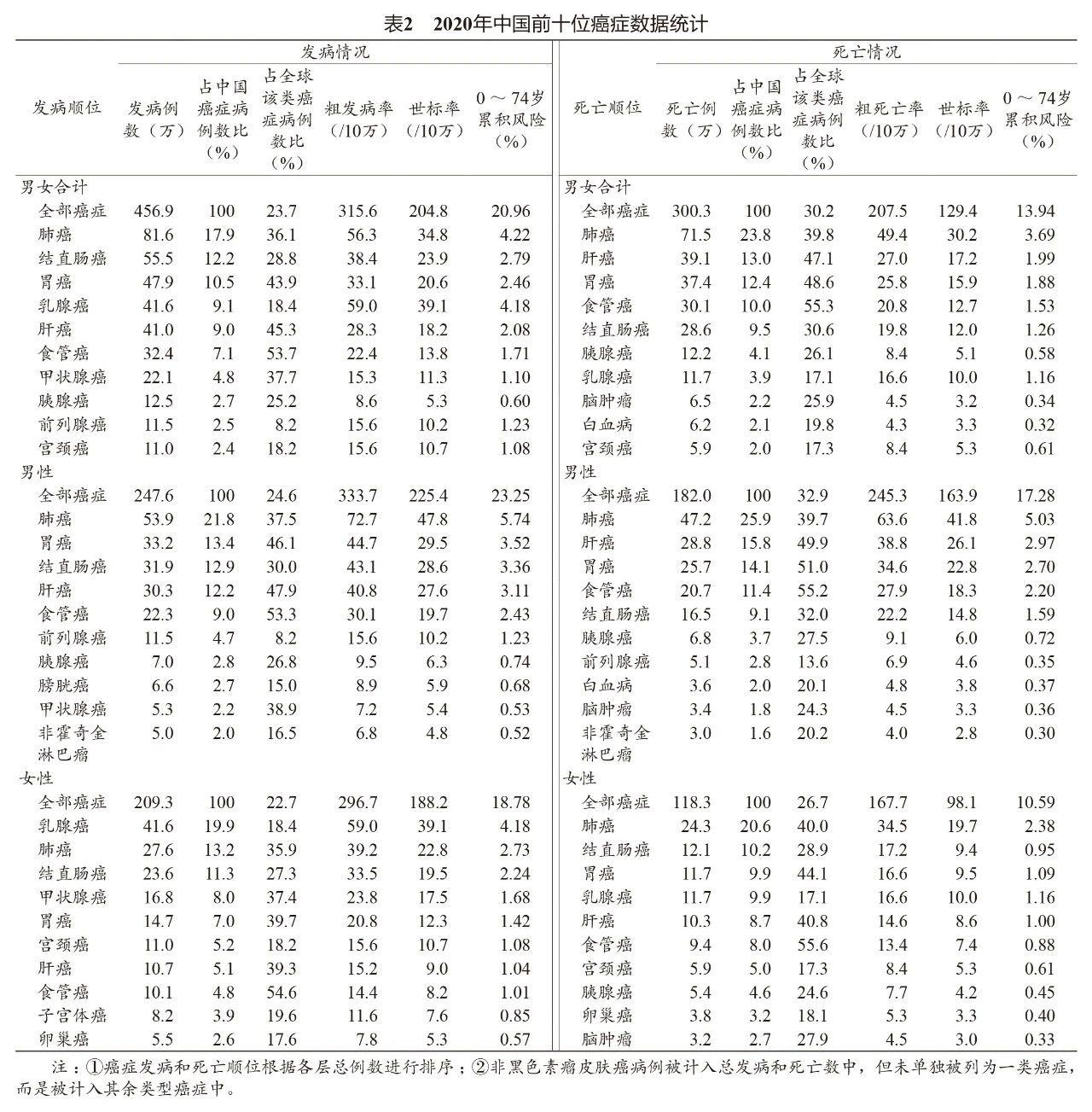

2.7 中国的整体情况 据估计,2020年中国癌症新发病例4 568 754例,死亡病例3 002 899例,约占该年全球癌症发病和死亡总数的23.7%和30.2%,均高于该年中国人口占全球人口总数的比例(18.6%)(表2)。全性别癌症标化发病率为204.8/10万,标化死亡率为129.4/10万,男性明显高于女性。0~74岁中国人群癌症累积发病和死亡风险分别为20.96%和13.94%。

在发病谱上,中国最常见癌种依次为肺癌(约占中国癌症新发病例总数的17.9%)、结直肠癌(12.2%)、胃癌(10.5%)、乳腺癌(9.1%)及肝癌(9.0%),这五种恶性肿瘤占中国所有新发病例数的58.7%。男性最常见的癌症是肺癌(约占中国男性癌症新发病例总数的21.8%)、胃癌(13.4%)、结直肠癌(12.9%)、肝癌(12.2%)及食管癌(9.0%),标化发病率均高于全球平均水平。我国男性食管癌预计新发病例数占比超全球食管癌病例的一半,且全球近半数的男性胃癌和肝癌新发病例都发生在中国。我国女性最常见的新发癌症是乳腺癌(约占中国女性癌症新发病例总数的19.9%)、肺癌(13.2%)、结直肠癌(11.3%)、甲状腺癌(8.0%)、胃癌(7.0%)(表2)。

在死因谱上,死亡人数最多的前五位是肺癌(71.5万)、肝癌(39.1万)、胃癌(37.4万)、食管癌(30.1万)及结直肠癌(28.6万),占全国所有癌症死亡总数的68.7%;男性死亡谱前五位的癌症分别为肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及结直肠癌,它们的标化死亡率均高于全球水平;女性死亡谱前五位的癌症分别为肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌及肝癌,乳腺癌并未排在死因首位。与2018年不同,除乳腺癌外,女性其余4个癌种的死亡率均高于全球平均水平(表2)。

3 讨论

疾病负担是衡量疾病、伤害和早死对社会和国家造成的健康及经济影响的指标。目前,全球癌症的发病和死亡负担仍在增长,癌症在许多国家的死因顺位上已经超越心血管疾病(如脑卒中和冠心病)等高死亡率慢性疾病,这既反映了人口老龄化进程的加快,也反映了癌症相关危险因素暴露的增加。经济发展水平不同的国家和地区,常见癌种往往有所不同,部分危险因素全球分布的变化可能与社会经济发展有关。鉴于全球不同国家和地区的社会经济发展极为不均衡,癌症危险因素的分布也会有所不同,癌症防治的工作重心也应因地因时制宜。2020年全球癌症统计报告中,IARC研究团队基于2020年全球癌症的发病和死亡数据进行建模,对未来全球癌症的疾病负担进行了预测。深入探讨全球和我国未来癌症负担的发展趋势,可为相关决策机构制定癌症防控的长期战略提供关键理论依据。

3.1 全球癌症疾病负担的发展趋势 据估计,2040年全球将新发2840万癌症病例(包括非黑色素瘤皮肤癌,但除外皮肤基底细胞癌),相比2020年增加911万,增幅达47%。预计新发病例数的增幅随HDI水平降低而升高:低HDI国家增幅最大,达95%;中HDI国家增幅64%;高和非常高HDI国家增幅分别为56%和32%。与2020年相比,2040年新发病例的增加数在高HDI国家最多,约增长410万例,占全球总增加病例数的45%[6],远高于高HDI国家占全球人口的比例(36.2%)。全球癌症疾病负担的加重还具体表现在癌症的发病率和死亡率将会平行增长,此现象目前已体现在乳腺癌和结直肠癌的数据之中。

未来癌症相关的疾病负担在不同HDI水平的国家都将显著加重。研究表明,过去普遍存在于西方高收入国家的癌症危险因素(例如不良饮食、肥胖和缺乏运动等)也逐渐流行于部分中、低HDI国家。还有研究表明,各地与感染或贫困因素相关的癌症(例如宫颈癌、肝癌和胃癌)正逐渐被发达国家的常见癌症(如乳腺癌、肺癌、结直肠癌和前列腺癌)所取代。中、低收入国家预期癌症负担增幅极大,若对此放任不理,其最终所带来的疾病负担很可能会使得本国的卫生保健系统面临崩溃。在中国等高HDI的新兴经济体,癌症的流行特点、发病谱和死因谱可能会发生重大改变。各国需根据本国实际情况,合理配置医疗服务资源,对癌症防治工作的重点和防治优先级进行调整。

3.2 中国主要癌症疾病负担 通过比较中国和世界平均水平,可以发现中国肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和食管癌的标化发病率与死亡率均高于世界水平,且在男性和女性中均如此。乳腺癌和前列腺癌的发病率或死亡率均低于世界平均水平,但在癌症顺位上不断上升。目前,我国宫颈癌的发病率和死亡率均显著低于世界水平,体现了积极防控的成效。肺癌居我国癌症发病谱和死因谱(男女合计,按新发病例数排序)的第一位。肺癌发病率在中国的分布存在区域性差异,表现为东部发病率高于西部,城镇发病率高于农村。自1988年至今,我国男性和女性的肺癌发病率持续升高。目前整体5年生存率仅为10%~15%,疾病负担沉重。研究表明,除吸烟外,中国女性较高的肺癌发病率和死亡率可能与户外空气污染以及用于取暖、烹饪的室内固态燃料使用有关。有数据显示,全球平均约有14%的肺癌死亡病例与高水平的PM2.5有关,而中国所占比例远高于此,约有20.5%的肺癌死亡病例与之相关。

结直肠癌的发生风险与生活方式紧密相关。动物来源食品的摄入量增加和久坐所导致的超重均与结直肠癌的发生风险相关,其他危险因素还包括酒精摄入、吸烟、食用红肉或加工肉等。适量补充钙、谷类、纤维及乳制品可降低其风险。近年来,随着社会经济水平的提高及生活和饮食结构的改变,我国结直肠癌总体发病率与死亡率呈现明显上升趋势,且存在结肠癌构成比逐年增加,而直肠癌占比逐年下降这种发病部位迁移的现象。一、二级预防是减少结直肠癌疾病负担的重要策略。例如,我国浙江省海宁市的结直肠癌筛查已使发病率与死亡率出现“双降”趋势。

目前,全球43.9%的胃癌新发病例和48.6%的胃癌致死病例发生在中国,这两个比例相较2018年数据均略有下降,但仍高于GLOBOCAN 2012的数据。在发病谱上,胃癌仍维持在我国第3位,但在死因谱上较2018年下滑一位,居第3位。根据解剖学胃癌可划分为两类:贲门癌和非贲门癌。幽门螺杆菌感染是非贲门胃癌的首要病因。此外,非贲门胃癌的危险因素还有吸烟、腌制食品摄入量高和新鲜蔬菜、水果摄入量低等。基于山东省临朐胃癌高发区的研究表明,根除幽门螺杆菌感染可显著降低胃癌尤其是非贲门胃癌的发生和死亡风险。维生素与大蒜补充剂也可起到预防胃癌的效果。此外,基于我国上消化道高发区的研究表明,采用胃镜筛查的二级预防手段也可显著降低浸润性胃癌的发病和死亡风险。

2020年中国肝癌的死亡顺位(第2位)高于发病顺位(第5位),发病率与死亡率约为世界平均水平的2倍,新发病例数和死亡病例数均约占全球总数的50%,其带来的疾病负担目前依旧沉重,尤其是在农村和西部地区。主要危险因素包括乙型肝炎或丙型肝炎病毒的慢性感染、黄曲霉毒素暴露、饮酒、肥胖、2型糖尿病和吸烟等。2018年的一项研究表明,中国肝癌的发病率和死亡率可能到2030年有所降低。除早期通过疫苗接种进行一级预防外,筛查发现早期病例是实现早诊早治、提高生存率的重要途径。

2020年中国食管癌的死亡顺位(第4位)也高于发病顺位(第6位),发病率与死亡率均约为世界平均水平的2倍,病理类型以鳞癌为主。食管癌的发病率和死亡率在我国各地差异较大,城镇地区均低于农村地区。根据地区划分,我国食管癌的发病率和死亡率在中部地区最高,东部地区最低。吸烟与重度饮酒是西方国家食管鳞癌的重要危险因素,基于既往中国食管癌高发区的研究表明关联效应不强。基于河南省林县食管癌高发区的营养素干预试验表明,“因素B”的干预(维生素B2和维生素B3组合)在干预结束25年后与食管癌特异性死亡风险下降有关。基于我国6个食管癌高发区的多中心前瞻性研究表明,采用内镜筛查的二级预防手段也可显著降低食管癌的发病和死亡风险。

乳腺癌是影响全球和我国女性健康的首位高发癌症,在女性癌症死因谱上居于全球首位和中国第4位。中国女性乳腺癌的发病率和死亡率虽低于世界平均水平,但在发病谱上顺位有上移趋势,疾病负担不容小觑。另外,中国女性诊断的乳腺癌平均年龄为45~55岁,比西方女性要年轻。一级亲属家族史、BRCA1和BRCA2突变、良性乳腺疾病史以及内源性和外源性雌激素均与乳腺癌风险增加有关。除针对病因和危险因素的一级预防手段外,二级预防(筛查)可有效提高早诊率和生存率。

宫颈癌是影响全球女性健康的第4位高发癌症,也是我国女性的第6位高发癌症。HPV感染是宫颈癌发病的必要病因。既往研究表明,通过预防性接种宫颈癌疫苗可对宫颈癌进行有效一级预防,而依托筛查和早诊早治的二级预防也已取得明显成效。自2018年以来,WHO一直希望通过疫苗接种、筛查和治疗措施在各国全面消除宫颈癌。截至2020年5月,全球有超过80%的高收入国家和仅有不到30%的低收入国家实施了国家层面的HPV疫苗接种项目。近年来,我国的宫颈癌防控取得显著成效,已有4种预防性HPV疫苗获批上市,包括我国自主研发的预防性双价HPV疫苗,多种宫颈癌筛查技术成效显著,筛查方案愈加成熟。

目前,中国前列腺癌的总体发病率和死亡率低于世界水平,但在癌症顺位上不断前移,且其疾病负担有向年轻人群转移的趋势。目前,前列腺癌明确的危险因素仅限于年龄、恶性肿瘤家族史、某些基因位点的遗传突变和特定疾病(林奇综合征)等。研究显示,具有更高遗传关联度的前列腺癌患者更可能死于该类癌症。20世纪80年代末,美国等开始采用前列腺特异性抗原(PSA)来进行前列腺癌的早期筛查,导致其报告发病率迅速上升。近年来,前列腺癌在中国和其他地区的发病率持续增长,可能也与PSA的检测有关。2018年,美国预防医学专门委员会修改了工作指南,建议55~69岁男性与医生共同协商决定是否参与PSA筛查,此次修改对前列腺癌报告发病率的影响有待后续观察。

2020年中国男性和女性甲状腺癌的发病率均高于世界水平,但死亡率低于世界水平。既往研究显示,中国甲状腺癌的5年生存率从2003—2005年的67.5%显著提高到了2012—2015年的84.3%,但仍远低于美国(98.7%)。电离辐射是甲状腺癌确切的危险因素,尤其是在儿童时期的辐射暴露。另外,有证据表明,超重、激素暴露以及某些环境污染物也可能会导致甲状腺癌。自1980年以来,全球多地甲状腺癌的发病率迅速上升,死亡率却相对稳定甚至下降,推测发病率的增长可能主要归因于新型诊断技术广泛应用所致的过度诊断。据估计,2008—2012年间中国、韩国等国家合计80%~95%的新诊断甲状腺癌病例可能存在过度诊断的现象。

3.3 GLOBOCAN数据局限性 如前所述,发病率和死亡率的估计受到各个国家和地区发病和死亡登记数据覆盖范围和原始数据质量的极大影响。另外,依托原始数据具有时间滞后性。以中国为例,2020年发病和死亡情况是基于全国92个肿瘤报告登记处2012年的数据获得的。相对较多的登记数据加之合理的加权平均算法,使该报告估计的发病率和死亡率具有一定的代表性。然而,中国各地区经济发展水平不均衡,肿瘤报告登记处在地理分布上东多西少,各地登记数据的质量参差不齐,其中仅有36个登记处的数据被CI5第Ⅺ卷收录。由于2020年中国结肠癌、直肠癌、乳腺癌、前列腺癌和甲状腺癌的发病率数据是依托更有限的数据源估计而得,在参考时需更加谨慎。

另外值得强调的是,最新一次癌症统计报告的时间线覆盖了2020年新型冠状病毒肺炎大流行时期,各国卫生资源的调度情况存在特殊性和差异性,这进一步加剧了GLOBOCAN 2020依托世界各地上报的原始数据的时间滞后性。而2020年内的延迟诊断、筛查项目受影响或健康护理服务可及性降低等,虽不会对此次IARC报告GLOBOCAN 2020估计数据产生影响,但对本年度实际的诊断病例数、早期诊断率和死亡率的影响值得探讨。

3.4 癌症一级预防和二级预防 癌症是多病因、多过程、多结果的全身性复杂性疾病,严重危害人类健康和经济社会发展。战略关口前移、坚持“预防为主”,是有效延缓和阻滞癌症发生和进展、降低癌症疾病负担的必由之路。

3.4.1 一级预防 一级预防主要针对病因和危险因素,致力于通过精准、适度和有效的干预,降低癌症发生风险。除了合理膳食、适量运动和戒烟限酒等自主性健康生活方式,依托干预手段的一级预防仅在少数癌种具有确切的人群流行病学证据。对于多数癌种,一级预防作为潜在防控策略仍处于研究阶段。

目前,基于HPV疫苗的宫颈癌一级预防已经取得显著成效,多种HPV疫苗成功上市。宫颈癌也被誉为可能成为人类通过注射疫苗和二级预防消除的第一种癌症。实施乙肝疫苗预防性免疫接种,预期将降低成年后肝病和肝癌的风险。我国云南省宣威地区的“改炉改灶”,减少了室内煤烟暴露,对显著降低肺癌死亡率起到了重要作用。针对BRCA1/2突变者的预防性乳腺切除手术目前并无指南明确推荐。北京大学肿瘤医院已在山东省临朐胃癌高发区开展多项干预研究,结果支持根除幽门螺杆菌感染的长期胃癌预防效果,在随访22.3年后,干预组的胃癌发病和死亡风险仍显著低于安慰剂组。该研究虽未发现根除幽门螺杆菌感染导致健康损害,但目前仍在进行更大规模的干预试验以最终回答根除幽门螺杆菌感染的整体健康效应。既往基于河南省林县食管癌高发区和山东省临朐胃癌高发区的干预研究支持营养素补充对上消化道癌的潜在预防效果,为上消化道癌一级预防提供了重要的科学依据,但其效果仍需大规模干预试验进行验证。

3.4.2 二级预防 通过癌症早期筛查项目,寻找出高危人群或早期患者,进行早发现、早诊断和早治疗的“二级预防”,是有效降低癌症负担的关键手段。开展大规模人群筛查,癌症需要满足具有典型的可被检出的癌前病变及早期癌阶段、具有真实性和可靠性较好且相对安全的筛查手段、检出的早期癌有较为完备的治疗方案这些必要条件。在癌症二级预防方面,西方发达国家积累了一些先进经验。英国从20世纪80年代开始陆续对乳腺癌、宫颈癌和结直肠癌进行全国人群筛查,这三类癌症的疾病负担显著降低。到2016年,欧盟国家对宫颈癌的实际筛查率为72%,乳腺癌为95%。

进入21世纪以来,我国癌症筛查和早诊早治工作进入快速发展阶段。特别是依托具有中国特色的癌症高发区,从农村高发的食管癌和宫颈癌筛查及早诊早治工作起步,逐步扩展至多个癌种;在中央财政转移支付项目的支持下,癌症早诊早治示范基地不断扩大,并取得良好效果。2005年,在原卫生部国家重大公共卫生专项支持下,我国在农村高发区试点开展癌症早诊早治项目。2007年,在中央补助地方公共卫生专项资金资助下,我国启动淮河流域癌症早诊早治项目。2009年启动的农村“两癌”筛查项目为35~69岁女性提供宫颈癌和乳腺癌筛查。2012年,城市癌症早诊早治项目正式纳入国家重大公共卫生项目。以上消化道癌为例,截至2018年,全国共有194个上消化道癌农村早诊早治项目点对高危人群进行内镜筛查及定期随访,已累计筛查超过216万人,上消化道癌检出率达2.05%,筛查早诊率提高至70%以上,为基层培养了一大批筛查和早诊早治专业技术队伍。城市癌症早诊早治项目也已覆盖全国28个省的57个城市。前期多中心前瞻性研究表明,一次性上消化道内镜筛查对高发区40~69岁人群有着显著的上消化道癌预防效果,提供了上消化道内镜筛查在真实世界有效性的确凿证据。

3.5 总结与前瞻 当前,全球癌症负担仍在持续增长,构成极大的公共卫生挑战。与欧美发达国家相比,我国癌症负担的增幅更大。在人口老龄化进程加快和西化的生活方式影响下,不仅原有主要高发癌症尚未有明显下降趋势,西方国家高发的大肠癌、前列腺癌和女性乳腺癌负担还将迅速增加。我国的城乡差异、地区间差异、医疗资源可及性等因素也决定了各地区癌症负担和优先防控癌症类型的不同,这些都对我国制定癌症防控规划提出了更高的要求。

在精准医学时代,有效识别高危暴露人群,浓缩一级预防和二级预防最适靶标人群,是优化癌症防控模式的必然途径。近年来,生物医学各学科的不断发展和各种新技术、新手段的不断涌现为更全面精确地测量癌症危险因素的暴露水平、明确宿主和遗传相关病因学因素提供了无限可能,也为肿瘤预防研究提供了新的发展契机。我们要不断开发新型癌症一级预防手段,针对不同病因靶点进行有效干预;依托多组学研究等手段系统探索癌症相关标志物,优化筛查策略,避免过度筛查。通过贯彻整合理念,建立符合我国国情的主要癌症分级防控体系,促进我国癌症整体防控能力的显著提升,为实践健康中国战略做出贡献。

来源:肿瘤综合治疗电子杂志

查看更多