查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

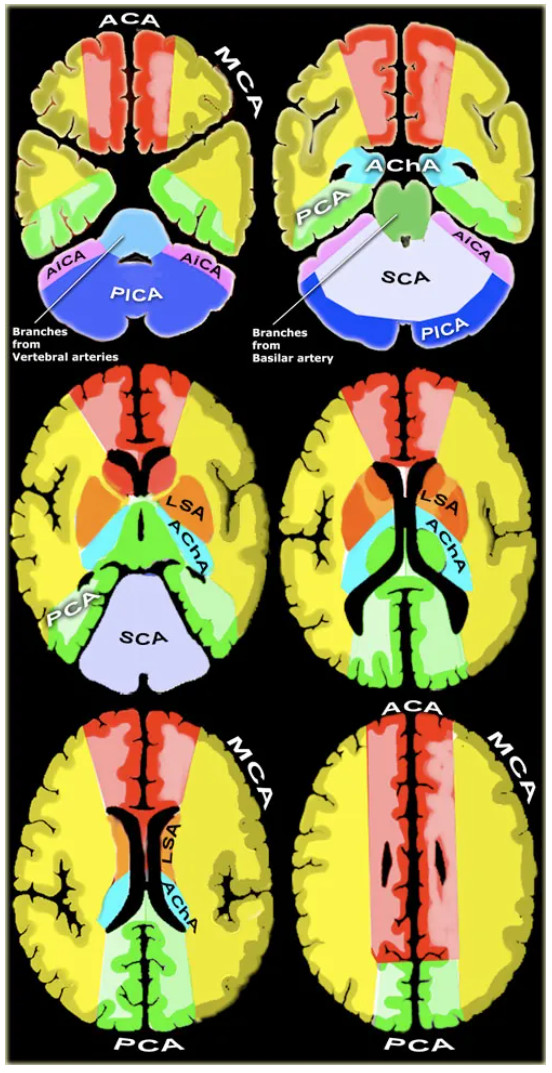

一、脑动脉供血区

小脑后下动脉(PICA,蓝色):PICA 供血区位于小脑后枕部,与位于侧面的小脑前下动脉(AICA)供血区域(紫色)处于平衡状态。PICA 供血区越大,AICA 供血区越小,反之亦然。

小脑上动脉(SCA,灰色):SCA 供血区位于小脑上和小脑幕表面。

椎动脉和基底动脉分支:这些分支供应延髓(浅蓝色)和脑桥(绿色)。

脉络膜前动脉(AchA,蓝色):AChA 供血区包括部分海马,内囊后肢,向上延伸至侧脑室中央部外侧区域。

豆纹动脉(LSA):外侧 LSA(橙色)是大脑中动脉(MCA)的深穿支动脉,供血区域包括大部分基底神经节;内侧 LSA(暗红色)起自大脑前动脉(通常是 A1 段)。Heubner 动脉是最大的内侧豆纹动脉,供应尾状核头前内侧和内囊前下部。

大脑前动脉(ACA,红色):ACA 供应额叶和顶叶内侧面,胼胝体,基底节和内囊前部。

大脑中动脉(MCA,黄色):大脑中动脉的皮质分支供应半球的侧面,除前额叶和顶叶内侧(大脑前动脉)和颞叶下部(大脑后动脉)。

大脑后动脉(PCA,绿色):P1 段从 PCA 的起点延伸到后交通动脉,构成 Willis 环。丘脑穿通动脉起自 P1 段,供应中脑和丘脑,向中脑和丘脑供血。PCA 的皮质分支供应颞叶,枕叶内侧面、下面,视觉皮层和胼胝体压部。

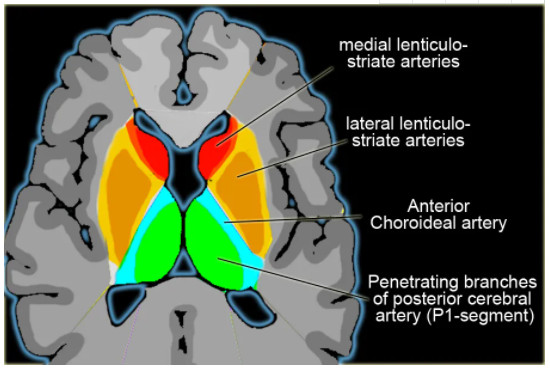

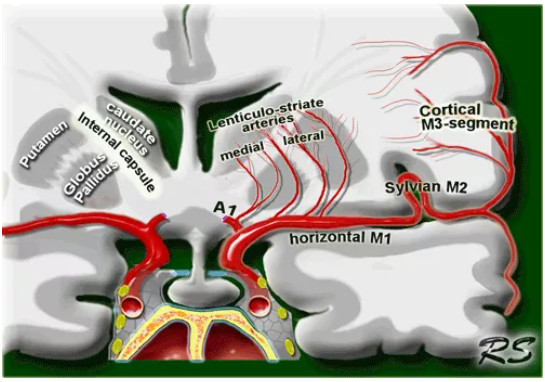

二、基底节供血区

基底节区血管供应的详细分布图

红色:内侧豆纹动脉;黄色:外侧豆纹动脉;蓝色:脉络膜前动脉;绿色:大脑后动脉穿支动脉(P1 段)。

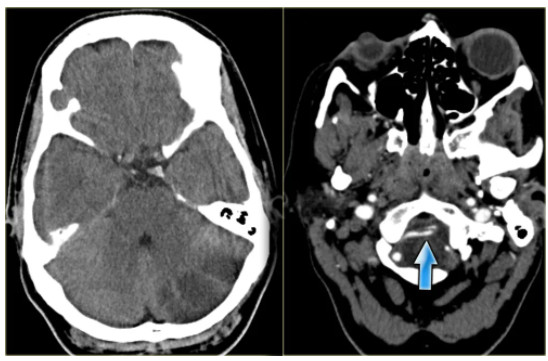

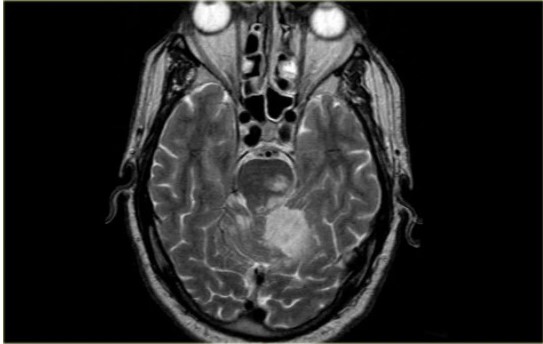

三、小脑后下动脉供血区

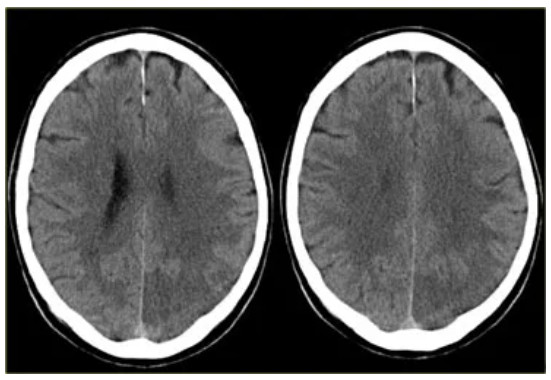

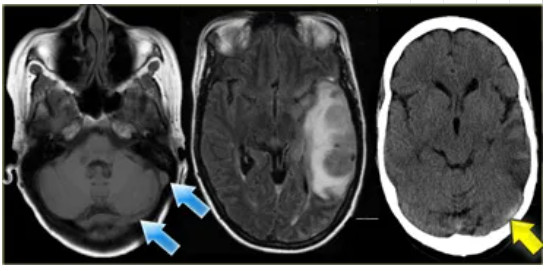

左图CT显示左侧小脑的低密度区就是左侧小脑后下动脉(PICA)梗死的区域,椎动脉夹层(蓝色箭头)引起。

单侧 PICA 供血区梗死,其内侧界位于中线,清晰锐利,因为上蚓支呈矢状位走形而不穿过中线。梗死晚期,界线模糊。

在早期阶段,水肿可越过中线,造成诊断困难。脑桥水平的梗死通常位于旁正中,边界清晰,因为基底节的分支矢状位走形而不穿过中线。双侧梗死很少被观察到,因为这些患者的生存时间太短,但是小的双侧梗死有时可看到。

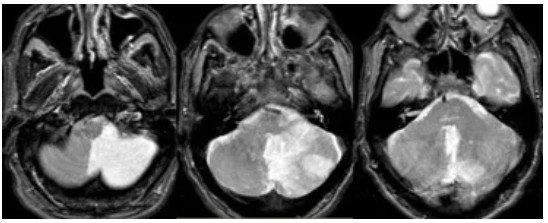

四、小脑上动脉供血区

SCA供血区的小脑梗死和PCA供血区的脑干梗死,注意中线也有明显的界限。

五、大脑前动脉供血区

大脑前动脉(ACA):

A1 段:从起始部到前交通动脉,发出内侧豆纹动脉(尾状核头和内囊前肢的下部);

A2 段:从前交通动脉到胼周动脉和胼缘动脉分叉;

A3 段:主要分支(额叶内侧,顶叶上内侧,胼胝体前部)。

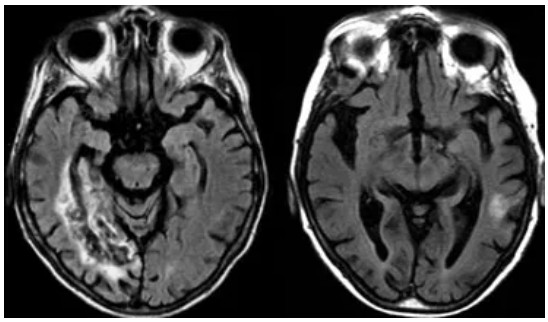

六、脉络膜前动脉供血区

脉络膜前动脉(AChA)梗死:

脉络膜前动脉一般起源于颈内动脉,也可以与起源于后交通动脉以及颈内动脉的末端分叉处和大脑中动脉的起始段。为内囊后肢,苍白球以及尾状核尾部,膝状体的外侧部,视束,海马旁回,杏仁核,海马等部位提供血液供应,AChA梗死时很少整个区域受累,内囊后肢也接受来自外侧豆纹动脉的血供。其解剖主要特点就是行程比较长,管腔比较细,由于缺乏侧支循环容易出现血管的堵塞。如果出现脉络膜前动脉堵塞,血管夹层,动脉瘤,可引起对侧偏瘫,对侧偏身感觉障碍,偏盲,颞叶癫痫等临床症状。

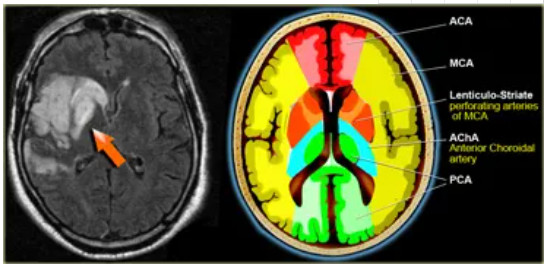

七、大脑中动脉供血区

MCA 区梗死,外侧豆纹动脉区也有受累(橙色箭头)

MCA 包括皮质支和深穿支(外侧豆纹动脉)。

八、豆纹动脉供血区

1.内侧豆纹动脉

是大脑前动脉A1段的分支。

供应基底核的前下部。

还和Huebner回返动脉一起供应内囊前肢,Huebner回返动脉也是大脑前动脉的一个分支。

2.外侧豆纹动脉

是大脑中动脉水平M1段的分支。

供应尾状核头和尾状核体,以及苍白球和壳核的大部分。

还参与供应内囊前肢、后肢部分。

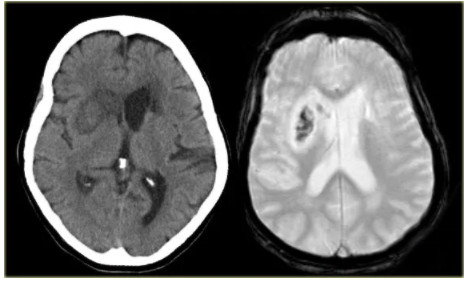

CT和T2W梯度回波图像:局限于外侧豆状纹动脉的出血性梗死的。

左侧 MCA 供血区梗死,有广泛的脑回样强化(过度灌注),有时这种过度灌注可能会导致与肿瘤的强化混淆。

九、大脑后动脉供血区

左侧枕叶视皮质梗死

左侧 PCA 供血区梗死,注意左枕叶区域的灰/白质分界消失

PCA 深支或近支栓塞会导致丘脑和/或中脑以及皮层的缺血;

PCA 浅支或远支栓塞仅累及皮质结构;

只有约 5% 的缺血性脑卒中涉及 PCA 或其分支。

十、脑动脉供血区异常情况

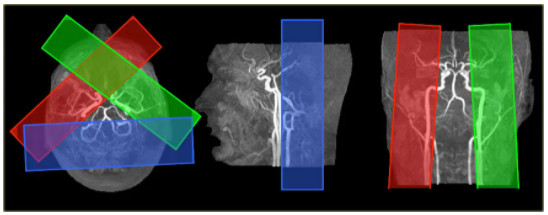

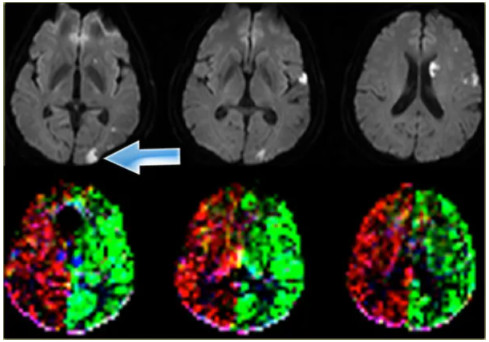

通过选择性动脉自旋标记可以直观显示各动脉灌注区,这在某些脑血管疾病,如急性卒中,大动脉阻塞性疾病和动静脉畸形有着重要的作用,它可以提供有价值的血流动力学信息。

左右颈内动脉和椎基底动脉灌注区域

左侧腔隙性梗死,全脑灌注正常

左侧分水岭梗死患者,左额叶皮质梗死(箭头),注意左额叶由右侧颈内动脉供血,脑灌注有变异。

多发性脑梗死,注意左枕叶梗死(箭头)也在左侧颈内动脉灌注区,椎动脉未参与供血。

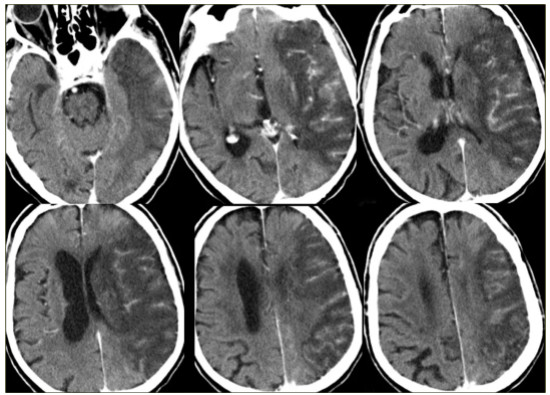

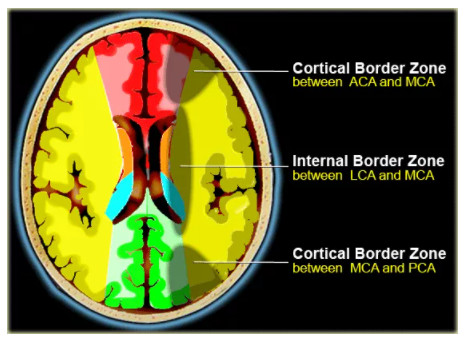

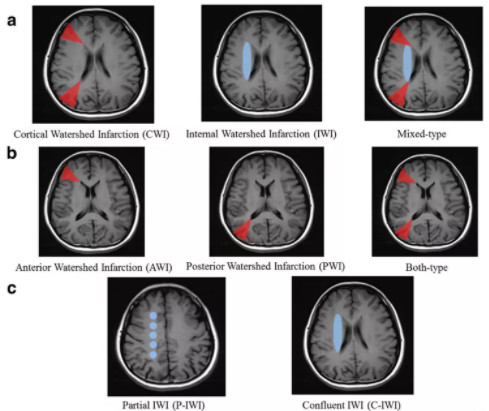

十一、分水岭梗死区

分水岭脑梗死( cerebral watershed infarction) 是指相邻2条或3条脑动脉供血区或基底节区深穿动脉供血的边缘带局限性缺血造成的梗死,其发病率占缺血性脑血管病的10%。传统上将分水岭脑梗死主要分为皮质型分水岭梗死(Cortical Watershed Infarction,CWI)和皮质下型分水岭梗死(Internal Watershed Infarction,IWI),同时有皮质型和皮层下型分水岭区梗死则为混合型(mixed type)。

皮质型又可分为皮质前型(AWI)和皮质后型(PWI)。前者为ACA和MCA之间的梗死,后者为MCA和PCA之间的梗死。

皮质下型分水岭梗死(IWI)为大脑动脉深部和浅部穿支动脉之间边缘带的梗死,可分为:部分IWI(P-IWI,即半卵圆中心的单一或串珠状梗死)和连续IWI(C-IWI,即侧脑室旁的条带状梗死)。

临床特点:

与局灶性脑梗死相比, 分水岭脑梗死病人一般有短暂性脑缺血发作(TIA)病史,IWI有更高比例的大脑中动脉或颈内动脉狭窄或闭塞, 更容易表现为玫瑰花形梗死, 相比而言CWI病人更容易伴发小皮质梗死。分水岭脑梗死临床表现取决于梗死部位及程度。

①皮质前型临床表现为以上肢为主的中枢性偏瘫和偏身感觉障碍, 可伴有额叶症状,优势半球受累表现为皮质运动性失语。

②皮质后型以偏盲最常见, 可有皮质感觉障碍、轻偏瘫等, 优势半球受累有经皮质感觉性失语, 非优势半球受累有体像障碍。

③皮质下型可累及基底核、内囊及侧脑室体部等, 主要为偏瘫及偏身感觉障碍。

④小脑型则多表现为轻度共济失调和意识障碍。

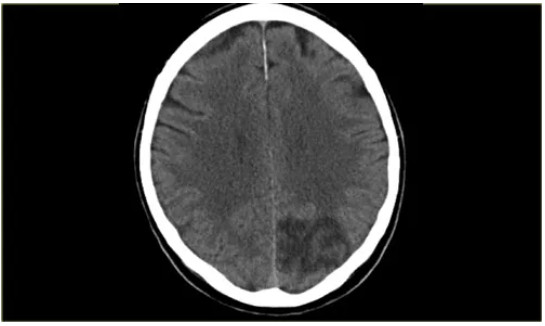

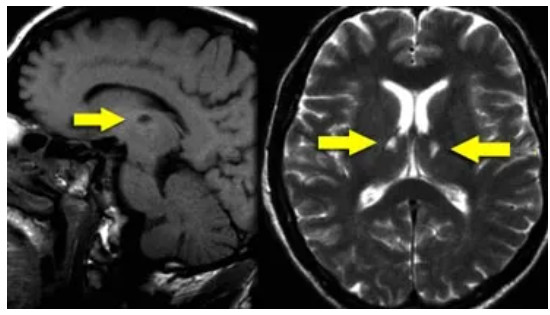

十二、腔隙性脑梗死

腔隙性梗死是脑深部(基底节区、丘脑、白质)和脑干的小梗死灶。腔隙性梗死是由单个深穿支动脉阻塞引起的。占缺血性脑卒中的25%。动脉粥样硬化是腔隙性梗死最常见的原因,其次是栓子。由临床和影像学诊断的腔隙性梗死患者,其中25%有可能是心源性。

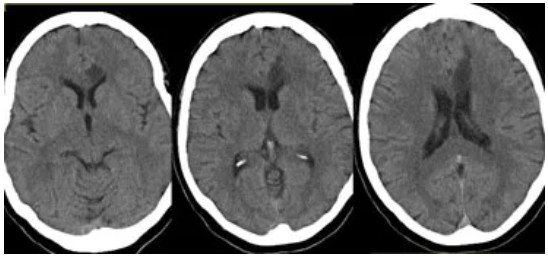

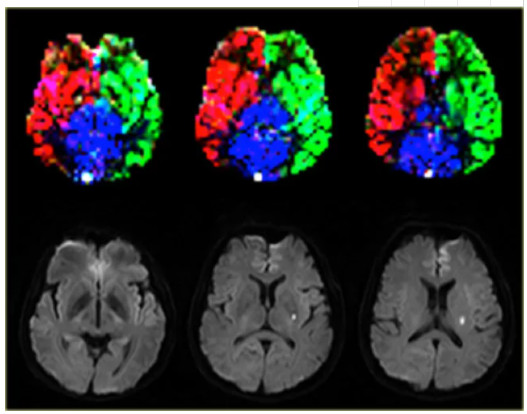

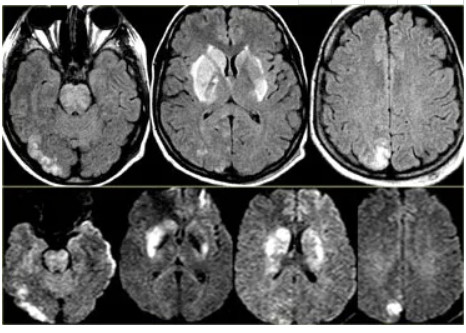

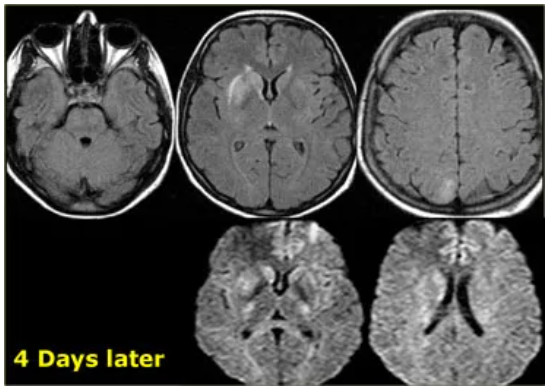

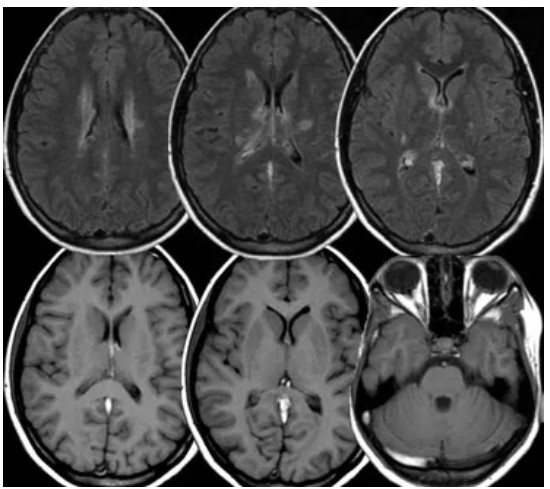

PRES是可逆性后部脑病综合征的简称。它也被称为可逆性后部脑白质变性(RPLS),有很多原因引起PRES,包括高血压,子痫和先兆子痫,免疫抑制药物如环孢霉素等。这一机制尚不完全清楚,但被认为与高灌注状态有关,血脑屏障破坏,可能含有大分子的液体外溢,从而导致皮质或皮质下水肿。

PRES的典型影像学表现为顶枕部皮质和皮质下白质的FLAIR表现为高强度,可发生在全脑任何部位,但脑干、基底节区和小脑受累相对较少。

上图显示脑后部和基底节均有累及。

该患者4天后,异常信号大部分都消失了。

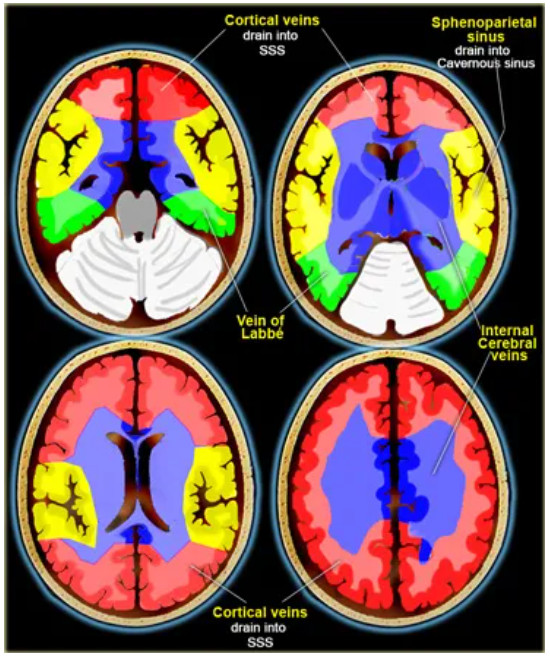

十三、脑静脉引流区

脑静脉引流分布相对动脉供血分布来说变异稍大,上图为大致引流图。

皮层静脉(红色)汇入上矢状窦;蝶顶窦(黄色)汇入海绵窦;大脑内静脉(蓝色);Labbe 静脉(绿色)。

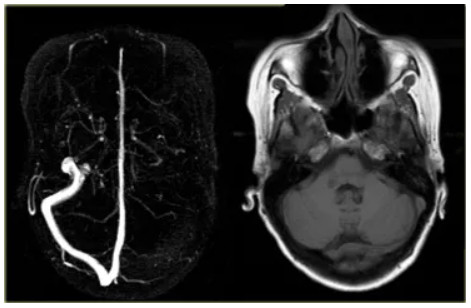

脑静脉血栓形成是由静脉窦和/或皮质静脉闭塞引起,通常由部分血栓或外在压迫进一步导致完全闭塞。脱水,妊娠,高凝状态和相邻感染(如乳突炎)是易感因素。脑静脉血栓无特异性表现,难以诊断,常表现为非典型动脉供血区的出血性梗死。影像学检查在其诊断中起重要作用。

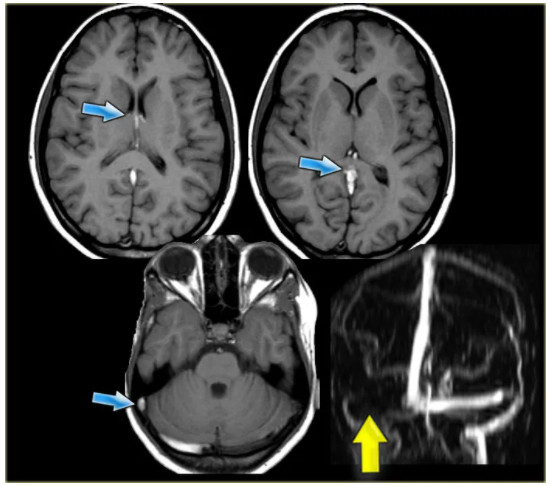

MRV图像左侧横窦未显示,可能由于发育异常缺失或闭塞;然而在T1WI图像上左侧横窦清晰可见,因此MRV图像横窦未见是因为闭塞所致。

与上图为同一患者,T1WI 图像左侧横窦清晰可见(蓝色箭头),CT 示左侧横窦内高密度血栓(黄色箭头),FLAIR 示左侧颞叶静脉性梗死。

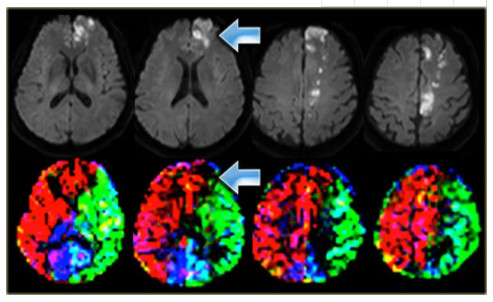

脑深静脉血栓临床表现为严重的间脑功能障碍,如昏迷、眼运动和瞳孔反射障碍,通常预后较差。症状较轻而无意识水平降低或脑干症状时,可能误诊。当患者为年轻女性,病变位于双侧基底节或丘脑内时应怀疑脑深静脉血栓。

脑深静脉血栓患者,双侧基底节区梗死。

与上图为同一患者,大脑内静脉、直窦、右侧横窦流空信号消失(蓝色箭头);MRV 右侧横窦信号缺如(黄色箭头)。

来源:神经病学医学网(译者:玄之玄)

查看更多