查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:中国医学科学院阜外医院 吴瑛

晕厥是各种原因引起的一过性全脑血液低灌注导致的短暂意识丧失,特点为发生迅速、一过性、自限性并能够完全恢复。发作时患者因肌张力降低、不能维持正常体位而跌倒,其发生率为每年千分之6.2例。根据其原因不同,引发的临床后果不同,重者如恶性心律失常可导致患者死亡(晕厥患者的1年死亡率可达5.7%~15.5%),轻者反复发作可显著影响生活质量,如造成患者被迫换工作、抑郁、躯体摔伤等。晕厥患者病因筛查是诊治过程中重要的环节之一。

晕厥的病因分类

晕厥病因多样,主要分为心源性晕厥、神经介导的反射性晕厥和直立性晕厥三大类。其中,心源性晕厥又主要分为心律失常引起的晕厥和心肺、大血管结构性疾病引起的晕厥。

心源性晕厥患者的死亡风险为未发生晕厥人群的2.01倍,这类高危患者尤其需要临床重视。

在综合性医院、心血管专科医院、社区医疗中心、急诊室等不同医疗机构,晕厥的病因分布不尽相同:21.2%~64%为反射性晕厥,2.8%~25%为直立性晕厥,心源性晕厥占9%~28.3%,另有18%~46%的患者经过系列排查仍病因不明。

在社区医院、内科门诊中,反射性晕厥占比较高;在阜外医院这类心血管病专科医院、心内科住院患者及老龄晕厥患者中,心源性晕厥的占比则更高。

不同医疗机构之间晕厥病因构成的差异,还与诊断条件、诊断流程有关,对晕厥患者,由专业医师进行正确的病史采集和临床分析尤为重要。

ICM在心源性晕厥病因诊断中的重要作用

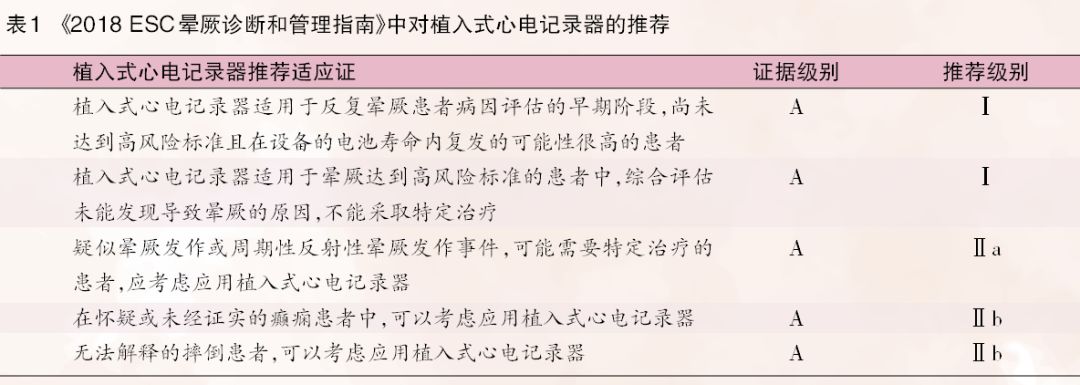

近年来研究发现,更多的不明原因晕厥,半数以上还是心律失常所致,这类病因最不容易诊断。传统的24小时动态心电图(holter)在不明原因晕厥中应用的推荐等级由《2009年欧洲心脏病学会(ESC)晕厥诊断和管理指南》的Ⅰ类下调为2018年版指南的Ⅱa类推荐。

植入式心电记录器(ICM)的推广,为更多不明原因晕厥患者带来了福音。系列研究报告,ICM对晕厥病因的检出率在43%~88%,这是其他的检查手段所不能替代的,ICM成为晕厥诊断的“利器”。

PICTURE研究显示,早期植入ICM有效缩减了诊断时间、降低诊疗费用。ICM植入前每位患者接受检查次数的中位数是13,但晕厥病因仍未确诊;植入ICM后12个月,78%的患者确诊,其中75%明确诊断为心源性晕厥。中国ICM的应用现况与PICTURE研究相似,这进一步证实了ICM的临床价值。从植入适应证来看,74%的患者是不明原因的晕厥,其余植入原因包括胸闷、心慌、房颤管理和临床疑诊心律失常;37%的患者经由ICM明确晕厥的病因为心律失常,其中缓慢型心律失常占比最高,可植入起搏器治疗。ICM降低了晕厥复发率和死亡率,为更多不明原因晕厥患者找到了病因证据,大大提高了患者的安全性。

常见引起心源性晕厥的遗传性心血管疾病及遗传学检测意义

人类的基因组大约由32亿对碱基、20576个蛋白编码基因组成。这些基因分布在22对常染色体和一对性染色体(X和Y)。如果在编码心血管相关功能的基因上发生变异,就有可能造成这个基因功能的缺陷。这种缺陷可能不引起临床症状,也可能随着年龄的增长,在运动、高血压、感染等因素影响下,引发心血管系统功能紊乱而致病。其中有些严重的基因突变,临床表现可为心源性晕厥甚至心脏停搏。因此可以说,心源性晕厥是心源性猝死的一种预警信号,需要临床医生高度重视。

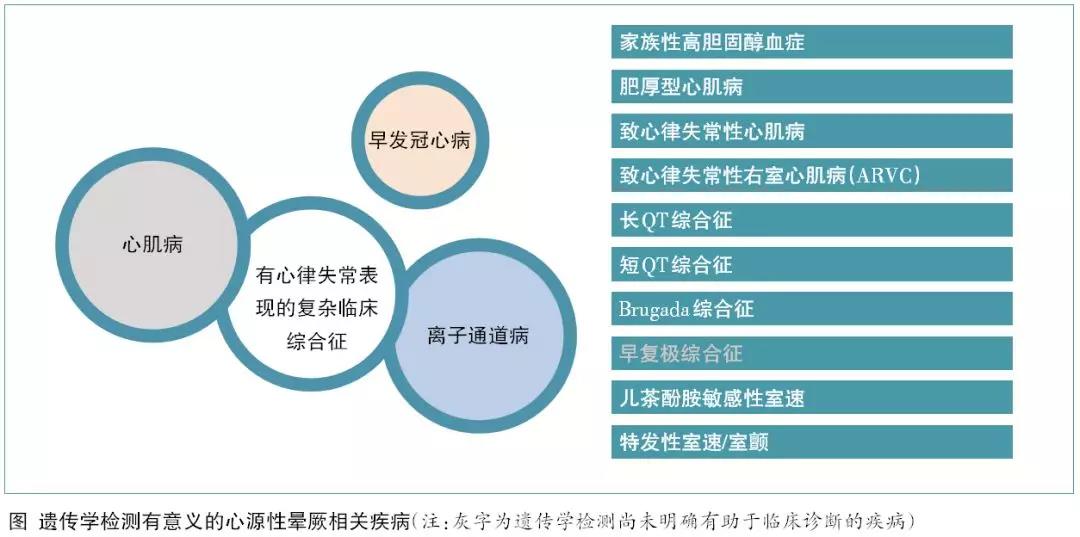

常见引起心源性晕厥的遗传性心血管疾病有遗传性心肌病、遗传性心律失常两大类。遗传性心肌病主要包括:肥厚型心肌病、扩张型心肌病、心律失常性心肌病、限制性心肌病以及其他类型心肌病。遗传性心律失常包括长QT综合征、Brugada综合征、儿茶酚胺敏感性室速、短QT综合征、早复极综合征以及遗传性病态窦房结综合征等。这些疾病曾经被称为“罕见病”,但随着诊疗技术的发展,这些疾病正在越来越多地被临床识别。

另外还有一些疾病,例如家族性高胆固醇血症致病基因携带者往往在传统的冠心病低危人群中造成早发冠心病,这些患者首发症状就是晕厥甚至猝死。这些携带者不同于经典的临床家族性高胆固醇血症,人群发生率大约是1:220。如果这个人群没有得到正确的治疗,发生急性冠状动脉综合征的风险在<50岁的男性及<60岁的女性中分别为50%及30%。在得到正确的诊断之前,这类致病基因携带者介入治疗和外科治疗并不能很好的改善预后。这类人群的动脉粥样硬化除累及冠状动脉,往往脑血管也有受累。因此,临床遇到传统危险因素低危的冠心病患者要提高警惕,需考虑到这方面因素也可造成心源性晕厥。

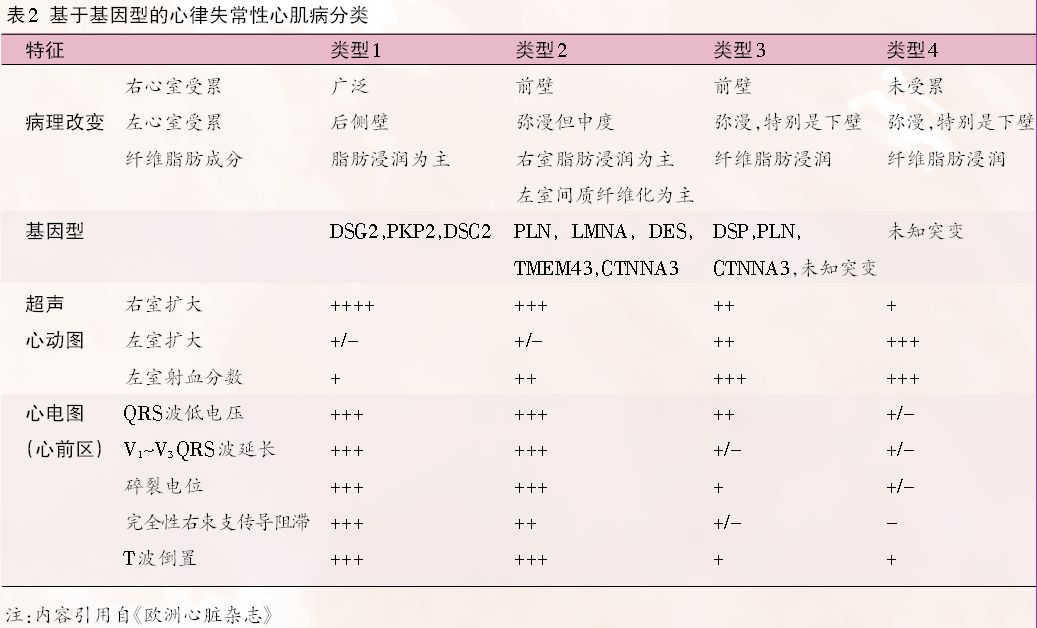

引起心源性晕厥的这些遗传性心血管疾病(图),系列相关指南都已规范诊疗,并指出需要格外关注一些特殊基因型的患者。长QT综合征(LQT)已经可以根据基因分为17型,不同的分型其临床表现有所不同,治疗和预防晕厥也有不同的措施。LQT1型的高危人群是15岁以下的男性,多由于游泳和剧烈运动诱发;LQT2型以12岁以上的女性为高危人群,多由于突然的声音或于妊娠后诱发;LQT3型高危人群是18岁以上的男性,较常见于睡眠和静息状态下发作。这些分型给临床医生选择ICD植入的时机和针对的人群提供了更精确的信息。携带LMNA致病突变的扩张型心肌病患者植入ICD在2015 年《ESC 室性心律失常治疗和心源性猝死预防指南》中被列为Ⅱa级推荐(证据等级B)。致心律失常性右室心肌病(ARVC)中携带DSP基因突变的患者,主要为左心室受累,携带PKP2基因突变的受检者主要累及右室。临床考虑ARVC的患者一定要进行基因检测,基因分型不同意味着不同的预后,也对治疗方案的选择具有重要意义。

阜外医院胡盛寿院士团队在2019年《欧洲心脏杂志》发表文章,根据基因对心律失常性心肌病进行了分型(表2),为心律失常性心肌病患者精准医疗提供了重要的依据。

基因检测对遗传性心源性晕厥起到了病因筛查和临床分型的重要作用。当前基因检测临床应用的主要技术是基于大规模平行测序技术基础上的第二代高通量基因检测技术。这个技术已经把人类基因组带到了“1000美元基因组时代”,大量的科学技术人员正在为降低成本进入“100美元基因组时代”努力开发新的技术。可以预见,临床医生将能够获得更加完整、更加全面的患者遗传背景数据。

当前的瓶颈是如何把基因型和心源性晕厥的临床表型更好地关联起来,为临床精准分型、选择更为个体化的治疗发挥作用。这项工作需要非常专业的临床团队和遗传学团队充分合作,临床观察与新知识快速转化。

对于心源性晕厥这种高危情况,我们应紧紧把握病史、恰当的心电学资料、必要的实验室检查、以及依靠临床医生规范诊断。可以总结为“HELP”,即H-History,E-ECG,L-laboratory,P-Physician。

HELP的核心是医生,我国晕厥中心建设工作已逐步开展,今后我们将进一步规范培训专业医务人员,推动晕厥的精准医疗,提升晕厥诊断率,降低晕厥患者复发及死亡风险,并降低有关医疗费用。

查看更多