查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

Stroke & Vascular Neurology(SVN)新近上线文章“Association between coexisting intracranial artery and extracranial carotid artery atherosclerotic diseases and ipsilateral cerebral infarction: a Chinese Atherosclerosis Risk Evaluation (CARE-II) study”,由南方医科大学珠江医院温志波教授团队、清华大学生物医学影像中心赵锡海研究员团队共同合作完成。中国人群粥样硬化风险评价(Chinese Atherosclerosis Risk Evaluation, CARE-II)项目为一项全国多中心、横断面、观察性研究,旨在探究国人缺血性脑血管病患者颈动脉高危斑块的发生率。

研究背景

既往研究表明,颅内动脉与颈动脉粥样硬化易损斑块破裂可以引发缺血性卒中。动脉粥样硬化常同时累及全身多个血管床,称为多血管床并存斑块,这些并存斑块可以反映动脉粥样硬化疾病的系统性负荷。大量研究显示,与单血管床粥样硬化斑块患者相比,多血管床并存斑块患者具有更高的缺血性脑血管事件风险。然而,目前尚缺乏颅内外动脉并存高危斑块与同侧缺血性卒中的相关性研究证据。本研究旨在应用MR血管壁成像,探讨颅内外动脉并存高危斑块与同侧急性缺血性卒中的相关性。

研究方法

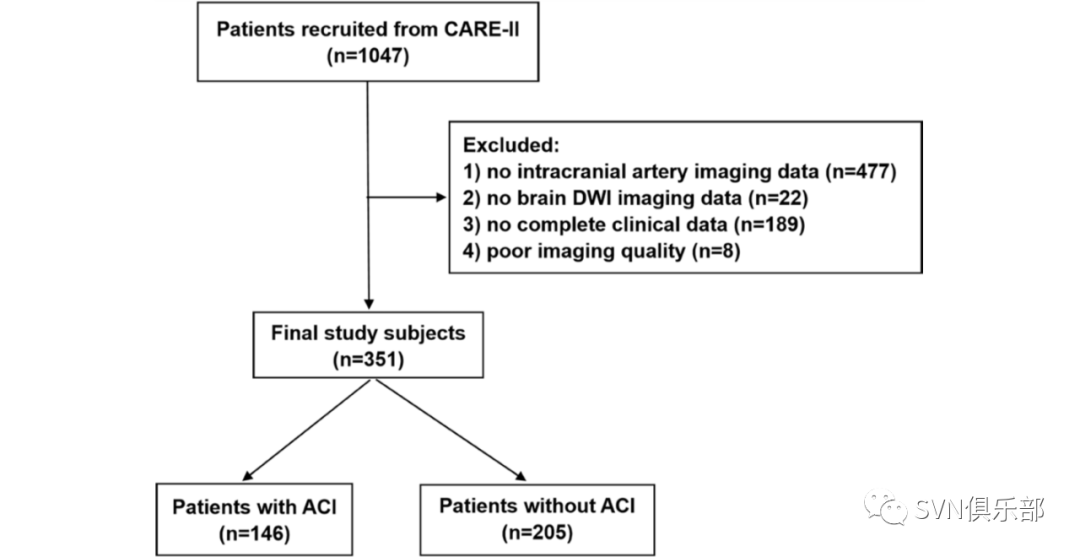

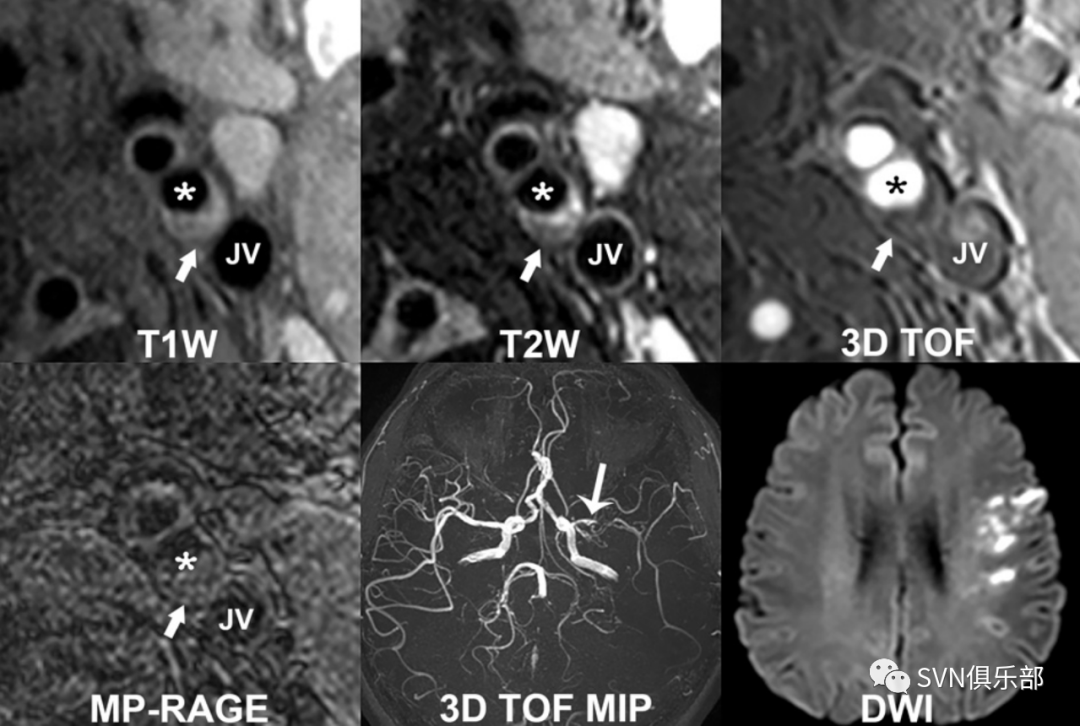

研究对象来源于CARE-Ⅱ多中心项目。所有患者均行颈动脉MR血管壁成像、颅内动脉MRA成像和颅脑常规MR成像。评估所有入组患者的颅内动脉狭窄≥50%的病变、同侧颈动脉平均管壁厚度(MWT)≥1 mm和斑块各种成分特征,以及是否存在同侧急性缺血性卒中(ACI)。比较ACI与非ACI组患者颅内动脉和颈动脉并存斑块特征的差异。采用逻辑回归分析颅内动脉和颈动脉并存斑块与同侧ACI的相关性。

研究结果

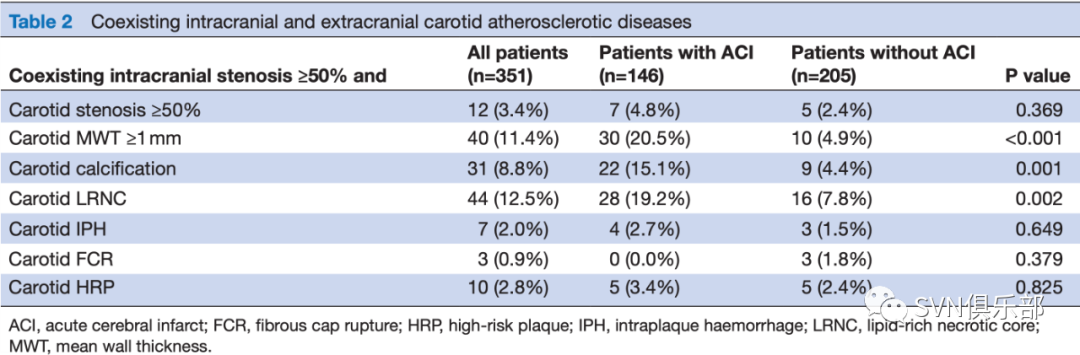

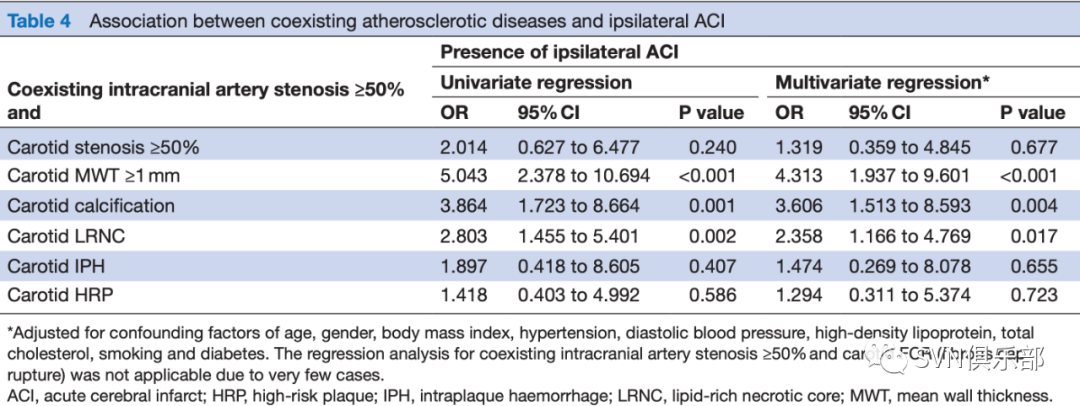

本研究共纳入351例患者,平均年龄62.5±9.6岁,男性228例(65.0%)。ACI组颅内外动脉并存斑块所占比显著高于非ACI组,尤其是颅内动脉狭窄≥50%合并颈动脉平均管壁厚度(MWT)≥1 mm(20.5% vs 4.9%, P<0.001)、斑块内钙化(15.1% vs 4.4%, P=0.001)和富脂质坏死核斑块(19.2% vs 7.8%, P=0.002)(Table 2)。调整混杂因素后,多因素逻辑回归分析结果显示,颅内动脉狭窄≥50%合并颈动脉平均管壁厚度(MWT)≥1 mm(OR 4.313, 95% CI 1.937~9.601, P<0.001)、斑块内钙化(OR 3.606, 95% CI 1.513~8.593, P=0.004)、富脂质坏死核斑块(OR 2.358, 95% CI 1.166~4.769, P=0.017)(Table 4)与同侧急性脑梗死显著相关。

颅内动脉重度狭窄合并颈动脉较高的斑块负荷、颈动脉斑块成分如钙化和富脂质坏死核与同侧急性缺血性卒中具有独立相关性。

本研究提示,颅内外动脉并存斑块(尤其是并存高危斑块)患者具有更高的脑血管事件风险。

来源:SVN俱乐部

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多