查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:清华大学附属北京清华长庚医院 薛亚军

冠状动脉分叉病变占经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的15%~20%。这些病变在介入技术上具有挑战性,成功率低于非分叉病变。每一个分叉病变都有其独特的分叉角度、血管尺寸直径、斑块分布等特征,这些病变在PCI过程中有独特考虑的程序和技术,尤其是左主干分叉病变。已有多项研究证实对于无保护左主干病变,PCI具有不逊于冠状动脉旁路移植术(CABG)的疗效与安全性。本文将讨论专用支架技术治疗冠状动脉分叉病变的优化程序,以期待达到最佳的临床结果。

冠状动脉分叉病变的分型

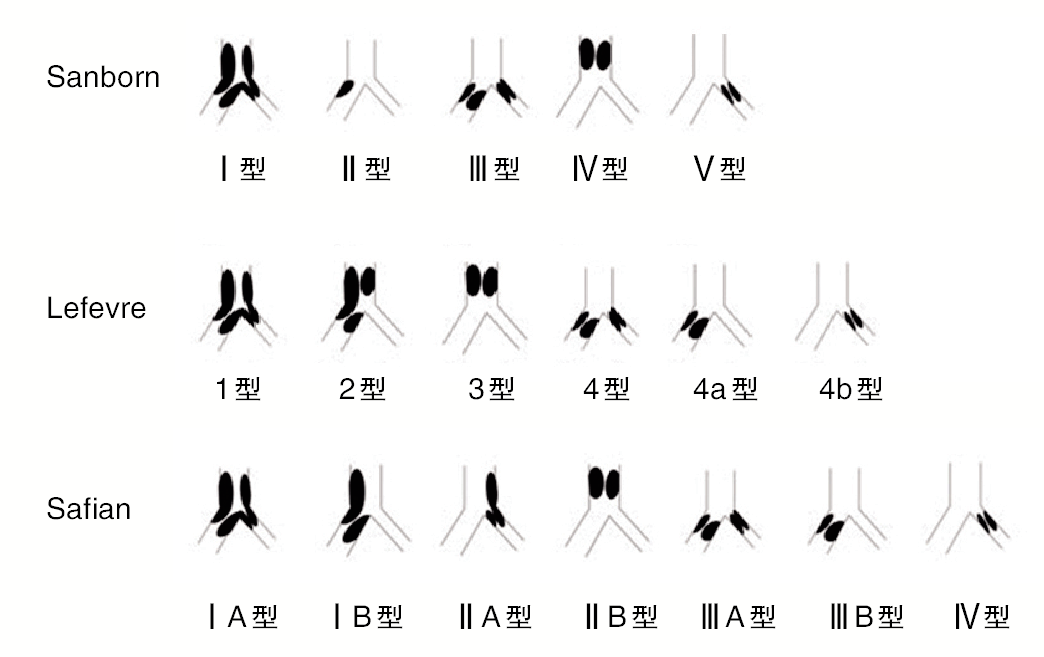

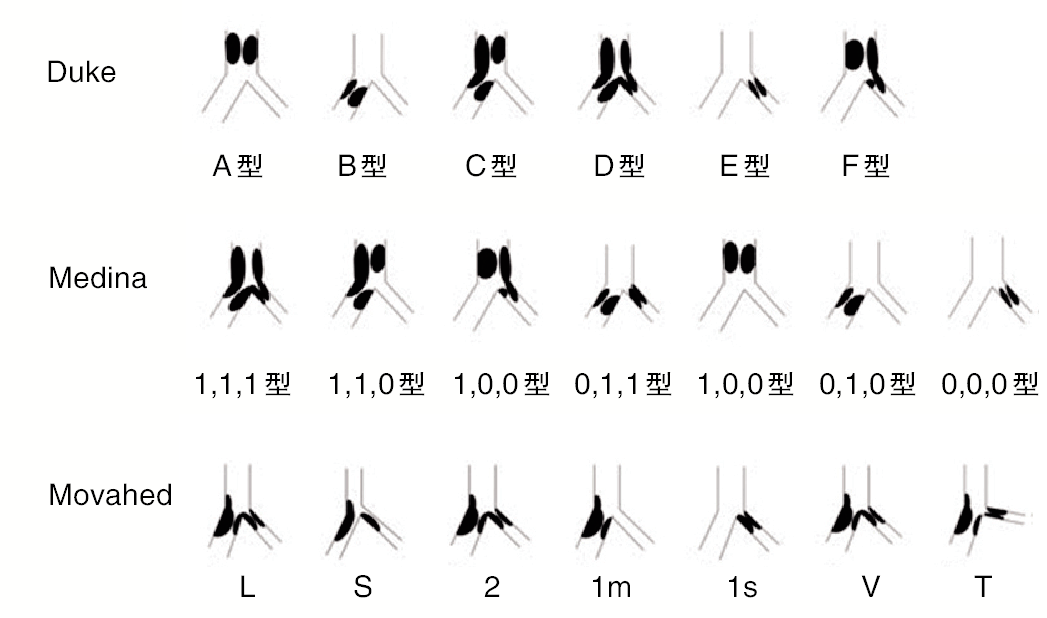

如果想处理好分叉病变,首先需要对冠状动脉分叉以一种易于记忆的方式详细描述,并且这种描述应该包括分叉病变的所有必要特征(图)。

最初,在药物洗脱支架(DES)出现之前有四种分型方法,分别是Sanborn分型,Lefevre分型,Safian分型和Duke分型,它们在描述一个给定的分叉病变时都具有可比性。

然而,这些分类很难记住,也不容易与临床相关,随后又出现了两种新的分支分类,都是为了克服以前分类的局限性。第一个尝试简化这些分类以便更好地记忆是Medina分型,依据主支近、远侧及分支顺序,按有(1)无(0)病变显示,例如“1,0,1型”即为主支近侧和分支有病变,主支远侧无病变。这种方法简单易记被多数人采用,然而,该种分类虽然容易记忆,但很难获得许多影响分叉介入疗效的信息,如分叉角度、分叉病变长度、具体狭窄程度和有无钙化等。

随后,2006年又有人提出了一个新的Movahed分型,以前缀B开始,每个后缀都描述了分叉病变的病理特征。

图 目前临床应用的冠状动脉分叉分型方法

冠状动脉分叉病变介入治疗临床现状

冠状动脉分叉病变需要个体化介入处理,依据分叉病变分型标准,可确定为真性分叉病变和非真性分叉病变,表现在治疗策略上就是简单支架策略(单支架Crossover技术或必要性支架Provisional技术)或复杂支架策略(双支架术)的选择。

基于简单、安全和迅速的治疗原则,CACTUS、BBC-ONE等多中心随机临床试验结果,提示必要性支架术临床结果优于双支架术。欧洲分叉病变俱乐部专家共识也推荐单支架术作为治疗分叉病变的首选术式。

单支架术简单易行,而且也有循证医学证据支持,因此在分叉病变处理中大行其道,但也让部分术者陷入误区——分叉病变处理就是简单主支置入支架。其实不然。

对于复杂真性分叉病变,由于单支架术式存在分支血管闭塞等风险,双支架术式仍是不可或缺的选择,尤其是左主干分叉病变。

早期的双支架术,如经典Crush技术、Culotte技术、T-stenting技术、V-stenting技术等,虽然能够规避PCI术中分支血管闭塞的可能,但是相关临床研究显示其最终球囊对吻扩张成功率较低,远期造影随访显示边支再狭窄和再闭塞率高,与单支架术相比并不能给患者带来更多临床获益。

随后,一些新的改良技术,比如反向Crush技术,双对吻Crush(DK Crush)技术,mini-Crush,TAP技术,Step V-stenting技术等改变了临床现状。值得一提的是,DK Crush系列研究结果显示DK Crush技术在真性分叉病变的临床应用中安全性和有效性高,适用于两分支血管直径大、术中分支闭塞风险较高的,特别是左主干末端真性分叉病变。

冠状动脉分叉病变双支架术式适应证

Crush技术 Medina分型1.1.1、1.0.1、0.1.1型,主支近段血管直径(Dp)>主支远段血管直径(Dd)>分支血管直径(Ds),当主支和分支血管间夹角<70°时,可选择 Crush 技术。

Culotte技术 Medina分型1.1.1、1.0.1、0.1.1类型,血管直径Dp≈Dd≈Ds,主支近、远端与分支血管直径相近,可选用Culotte支架技术,优点是适于各种角度的分叉病变,对分叉病变的覆盖效果最优。

T-stenting Medina分型1.1.1、1.0.1类型,血管直径Dp≈Dd>Ds,分支血管直径较大(≤2.5 mm),但分支血管无病变或病变仅仅位于开口部位,应选择必要时双支架术。包括反向Crush技术、Provisional T支架技术、TAP支架技术。

V-stenting Medina分型1.1.1、0.1.1类型,血管直径Dp>2/3(Dd+Ds),常见于左主干与前降支及回旋支血管直径落差较大时,适用V-stenting技术,如左主干分叉有病变且左主干较短或无病变时。

FFR及IVUS在左主干分叉病变介入治疗中应用的建议

由于造影结果对左主干分叉病变评估的准确性有限,所以推荐应用血流储备分数(FFR)和血管内超声(IVUS)评估左主干分叉病变的严重程度。FFR可以准确评估病变的功能学意义,而IVUS可以全面的了解病变斑块负荷、斑块组成、管腔面积以及支架贴壁情况等解剖学价值,同时结合患者的临床特征,制定最佳的治疗策略。

总体来说,分叉病变,尤其是左主干分叉病变支架植入术仍是介入治疗的一个难题,其术中因边支急性闭塞或濒临闭塞产生并发症风险高、术后因支架内血栓形成或边支开口再狭窄导致的主要心脏不良事件(MACE)和靶病变血运重建率也较高。

随着血管内影像学和功能学检查的发展和应用,IVUS和FFR评估对左主干分叉病变的介入治疗策略制定及远期预测已显现出极大的应用指导价值。

查看更多