查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

腹泻是指排便次数增多,大便重量增加或性状改变。

健康儿童每天排便不超过3次、大便重量5~10 g/(kg.d)。如果儿童每天大便超过3次(婴幼儿排便次数较健康时明显增加),大便重量>10 g/(kg.d),伴随大便呈稀水样或混合血性黏液,即为腹泻,可以伴有或不伴有腹痛、呕吐、腹胀、发热。病程在2周之内为急性腹泻病,2周至2个月为迁延性腹泻病,2个月以上为慢性腹泻病。

粪便由有形成分和液体组成,脱落的肠道上皮细胞、肠道细菌、食物残渣及其降解产物组成粪便的有形成分。粪便中的液体来自摄入的水和机体自身分泌的消化液,80%~90%在小肠吸收(小肠最大吸收量为12L/d),10%在结肠吸收(结肠最大吸收量为5~6L/d),最终约1%随粪便排出。影响粪便重量的主要因素是水分,如果小肠出现吸收障碍,进入结肠的内容物增加,超出结肠的最大吸收量,则大便中水分增多,出现稀便、水样便;如果结肠出现吸收障碍,同样会出现腹泻,大便呈稀便、黏液脓血便。

腹泻的本质是食物的消化、吸收障碍。消化功能涉及多个因素,如消化酶、小肠绒毛面积、肠道转运蛋白、肠内适宜浓度梯度、食物和小肠的接触时间等。当这些因素发生了病理改变,造成肠道的吸收能力下降或肠腔中形成难以吸收的物质时,腹泻就会发生。

(一)消化障碍

食物被胃、肝胆、胰腺分泌的消化酶作用后降解成低聚糖、寡肽和脂肪胶粒等,在小肠上段与消化液混合后呈等渗状态。如果消化酶产生、分泌障碍,或无法建立适宜的浓度,造成消化障碍性腹泻。急性消化不良与饮食、感染有关,如小婴儿喂养不当或暴饮暴食、儿童急性胃炎、胰腺或肝胆的急性炎症,我们通过病史询问就可以做出诊断。慢性消化不良以脂肪消化不良多见,持续性脂肪泻、恶臭便,伴有消瘦、脂溶性维生素缺乏、肠道黏膜可无炎症表现,需要考虑下列疾病:

1.胰腺炎 胰腺分泌障碍,临床表现为腹痛、消瘦,当胰腺功能丧失90%以上时出现脂肪泻,而脂溶性维生素缺乏较少见。检测血清中胰腺淀粉酶、脂肪酶可以证实胰腺炎,胰腺超声、CT或磁共振成像可以发现胰腺炎或结构发育畸形。儿童非特异性胰腺炎反复发作时,需考虑遗传性胰腺炎,行相关基因检测。慢性消化不良伴反复肺部化脓性感染、支气管扩张时,要考虑先天性囊性纤维化。胰酶替代治疗能够改善消化不良症状。

2.胆盐减少 胆汁淤积症造成胆盐合成、分泌减少,或胆盐在回肠末端重吸收障碍造成胆盐丢失增加,导致脂肪胶粒无法形成,临床出现脂溶性维生素缺乏,表现为骨质疏松、皮肤干燥、凝血酶原时间(PT)延长。因为脂酸和甘油单酯的吸收不依赖胆盐,所以脂肪吸收不良相对较轻。皮肤巩膜黄染,血生化中碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转移酶(GGT)、结合胆红素、胆固醇和血清胆汁酸升高是胆汁淤积症的证据。回肠末端切除1m以上可造成胆盐肠肝循环障碍,SLCIOA2基因和SLC51B基因缺陷造成初级胆汁酸重吸收障碍,过多的脂酸刺激结肠出现分泌性腹泻、脂肪泻和脂溶性维生素缺乏。

3.小肠细菌过度增生 小肠细菌增生导致糖类吸收不良,临床表现为腹泻、腹胀、腹部痉挛性疼痛。因小肠细菌过度分解胆盐和维生素 B12,故也会出现脂肪泻、脂溶性维生素缺乏和结肠分泌性腹泻。当出现糖类吸收不良、维生素B12缺乏、慢性脂肪消化不良和结肠分泌性腹泻的特征时,可行氢呼气试验诊断小肠细菌过度增生。

消化障碍性腹泻多属于渗透性腹泻,进食减少或减少脂肪摄入能减轻症状。如果临床出现慢性脂肪泻,伴有消瘦、肾结石、胆结石、骨病,要考虑脂肪消化不良,重点排查胰腺炎、胆汁分泌或重吸收障碍方向的疾病。如果患儿具有发病早、病情重、生长迟缓等特征,要考虑先天性基因缺陷病,尽早开展筛查。

(二)营养素跨膜转运障碍

营养素的转运过程涉及小肠绒毛面积、分布在绒毛表面的消化酶、转运通道、转运蛋白和肠腔内适宜浓度梯度等多个因素,凡是造成肠道黏膜损伤的疾病,导致营养素进入小肠上皮细胞障碍,就会出现吸收不良性腹泻。

1.单一物质跨膜转运障碍 单一物质跨膜转运障碍见于先天性遗传性疾病,涉及某个转运体障碍或消化酶缺乏,具有发病早、病情重、生长迟缓、病死率高的特点。

(1)单糖:低聚糖需要分解成葡萄糖、半乳糖和果糖等单糖,单糖跨膜需要转运体的参与,如葡萄糖和半乳糖经SGLT-1转运体(SLC5AI基因编码)、果糖经GLU-5转运体(SLC2A5基因编码)进入小肠上皮。如果上述基因表达异常或糖酶缺乏,如原发性乳糖酶缺乏、先天性蔗糖酶-异麦芽糖酶缺乏、海藻糖酶缺乏,那么当摄入含有该成分的食物后会出现严重的腹泻,如先天性葡萄糖-半乳糖吸收不良、果糖吸收障碍,治疗方案是终身选择回避该类成分的替代性食物。

(2)氨基酸和短肽:氨基酸通过Nat偶联转运体,短肽由氢联寡肽载体PepT1转运到上皮细胞,跨膜后进入门静脉。例如赖氨酸尿性蛋白不耐受(SLC7A7基因突变),进食富含蛋白质饮食后会出现呕吐、腹泻、嗜睡,伴有肝脾大、蛋白尿,尤其是24小时尿中赖氨酸明显升高,治疗选择回避赖氨酸的特殊配方饮食。肠激酶分布在肠道上皮表面,参与激活胰蛋白酶,先天性肠肽酶(肠激酶)缺乏时,患儿喝奶后会出现腹泻,可选择要素饮食替代。

(3)脂肪混合胶粒:胆盐有助于脂肪混合胶粒形成并进入小肠上皮细胞,在细胞内合成乳糜微粒后通过淋巴管、胸导管进入循环系统,胆盐则留在肠腔,在回肠末端被重吸收入门静脉。例如APOB基因突变致无β脂蛋白血症,表现为微粒体转运障碍、脂肪泻、棘红细胞增多和共济失调。DGAT1基因突变致甘油脂酰基转移酶缺陷,可导致新生儿期出现严重腹泻、低白蛋白血症及高甘油三酯血症,可用低脂肪配方喂养。

(4)电解质和锌:随着Na+和有机离子在小肠逐步吸收,Na+在小肠中浓度稳定,而 CI-浓度降低,HCO3-和K+浓度增高;结肠进一步吸收Na+、水和短链脂肪酸,K+、Ca2+、Mg+和短链脂肪酸浓度增加,结肠渗透压仍为等渗性。离子转运障碍有先天性失Na+性腹泻(SLC9A3基因、GUCY2C基因或SPINT2基因突变)、失CI-性腹泻(SLC26A3基因突变)、肠毒素分泌性腹泻、肢端性皮炎(SLC39A4基因突变)。

2.混合性物质跨膜转运障碍 儿童常见急性、慢性腹泻病多属于混合性物质跨膜转运障碍,肠道黏膜存在炎症或非炎症性损伤,涉及渗透性、渗出性、分泌性多种机制。

(1)黏膜非炎症性病变:肠道微观或宏观结构性异常,如微绒毛包涵体病(MYO5B 基因和STX3基因突变)、簇绒性肠病(EPCAM基因突变)、肠内分泌细胞发育不全(NEUROG3基因突变)、肠切除或肠道改道手术后、肠重复畸形等。根据既往病史、消化道造影、消化道内镜检查、黏膜电镜或光镜病理和相关基因检测可以协助诊断。

(2)黏膜炎症性病变:肠黏膜广泛炎症、吸收面积减少,如感染(急性病毒性肠炎、急性细菌性肠炎、抗生素相关性腹泻、慢性隐匿性肠道感染),食物过敏(乳糜泻、嗜酸性粒细胞性胃肠炎、过敏性直肠结肠炎),肠道免疫缺陷(慢性肉芽肿病、选择性IgA缺乏、调节性T细胞缺陷),肠道免疫调节紊乱(炎症性肠病、白塞综合征、免疫性肠病),消化性溃疡,其他因素导致的肠炎(肿瘤浸润性肠炎、化疗药物相关性肠炎、放射性肠炎、缺血性肠炎)。

该类腹泻的粪便性状为水样、黏液状、脓血性,粪常规可见不同程度的红细胞、脓细胞和吞噬细胞,血常规示白细胞计数、红细胞沉降率等炎症指标升高,内镜下可见病变黏膜充血水肿、糜烂溃疡,病理见炎症细胞浸润特征、隐窝和绒毛结构异常。除肠道炎症外,该类腹泻常伴随皮肤、关节、肛周、内分泌腺异常等肠外表现。

(三)膜后营养素运输障碍

营养物质吸收后进入淋巴管和门静脉,如果膜后转运物质缺乏,或炎症、肿瘤、畸形导致淋巴管、毛细血管堵塞、损伤或通透性增加,则营养物质漏出,形成黏膜后腹泻。例如小肠淋巴管扩张症、淋巴管畸形,患儿表现为慢性腹泻、水肿、低蛋白血症,血常规中淋巴细胞计数减少,内镜下可见小肠黏膜下淋巴管扩张、增生,淋巴管畸形可以出现胸腔或腹腔乳糜性积液。充血性心肌病、门静脉高压等小肠淤血性疾病,临床除腹泻外,可以伴随心功能不全、肝脾大体征,心脏或血管超声检查揭示病变,内镜下可见黏膜皱襞增生肥厚、静脉迂曲显露。乳糜微粒潴留病因患者体内缺乏脂蛋白脂肪酶,表现为慢性腹泻、呕吐及生长发育迟缓,易发急性胰腺炎、动脉粥样硬化,血甘油三酯和乳糜微粒浓度升高,胆固醇低。

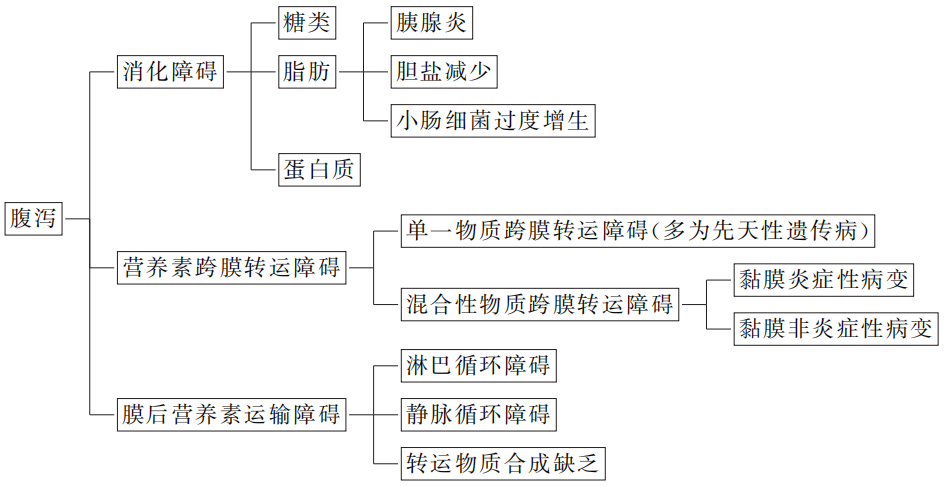

综上所述,腹泻的病理生理见图15-1。

图15-1 腹泻病理生理的思维导图

来源:文章摘选自《儿科疾病诊疗思维》

查看更多